南円堂のこと

南円堂は、平安時代初期に藤原冬嗣が父の菩提を弔うために創建し、何度か火災にあうが再建され、現在の建物は江戸時代に造られた。 柱が朱で塗られるなど、華やかな印象で、運慶の父で仏師としての師でもある「康慶」一門による11躯の仏像が安置されており、全て国宝の指定を受けている。

法相宗のこと

無著(むじゃく)と世親(せしん)兄弟が、弥勒菩薩から教えを受け継ぎ確立した唯識論は、玄奘三蔵(三蔵法師)によって中国にもたらされた。 玄奘の弟子の慈恩大師窺基(きき)によって法相宗が確立され、入唐し窺基から学んだ僧の道昭によって、白雉4年(653年)に日本に伝えられた。

法相宗は何度かにわたって日本に伝えられ、入唐して玄奘から学んだ智通と智達が第2伝とされる。 続いて、法相宗の三祖とされる智周から学んだ新羅僧の智鳳や、同じく智周から学んだ玄昉らによって伝えられる。 現在は、薬師寺と興福寺が大本山となっている。

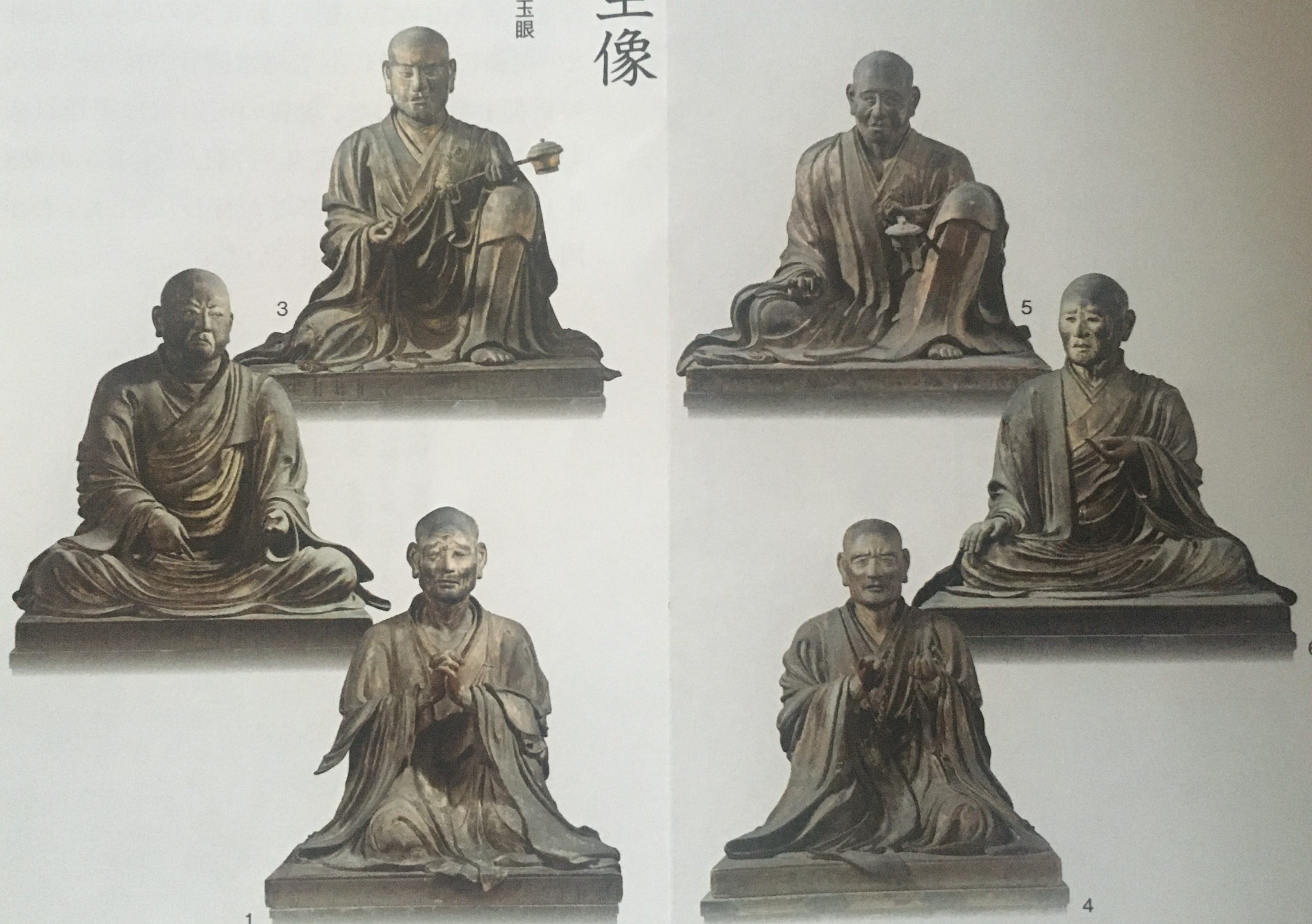

国宝『法相六祖像(康慶作)』

法相六祖とは、日本での法相宗の興隆に努めた6人の高僧像で、全て奈良~平安時代の実在の人物である。 南円堂本尊の国宝『不空羂索観音坐像』や『四天王立像』と共に、運慶の父で師でもある仏師「康慶」の一門によって、文治5年(1189年)に制作された。

6躯とも袈裟をかけた僧の姿をした坐像で、玄昉以外は手に仏具の柄香炉を持つ。 座禅のような趺坐(ふざ)、かかとを立てる正座の跪坐(きざ)、立て膝が2躯ずつで、壮年から老いた姿まで様々な年齢で、表情や姿に変化を持たせている。

常騰(じょうとう)73.3cm 興福寺、西大寺、梵釈寺、崇福寺など

神叡(しんえい)81.2cm 元興寺、芳野(吉野)現光寺

善珠(ぜんしゅ、ぜんじゅ)83.0cm 秋篠寺開山、延暦寺

玄昉(げんぼう)84.8cm 興福寺、宮中内道場、海龍王寺開山

玄賓(げんぴん)77.2cm 興福寺、大僧都を辞退

行賀(ぎょうが)74.8cm 大僧都、興福寺

この国宝を観るには

10/17に営まれる法要と、数年単位で企画される特別公開で内部を参拝できる。

10/17以外の公開

2019/10/17~11/10 北円堂・南円堂 同時公開

2013/4/12~6/2 北円堂・南円堂 同時公開

文化財指定データ

【台帳・管理ID】201-231

出典:国指定文化財等データベース一部抜粋

【指定番号】00069-00

【種別】彫刻

【指定名称】木造法相六祖坐像〈康慶作/(所在南円堂)〉

【ふりがな】もくぞうほっそうろくそざぞう

【員数】6躯

【時代・年】1189年

【作者】康慶

【所有者】興福寺

【国宝指定日】1953.03.31