興福寺 北円堂と運慶

藤原氏の氏寺でもある興福寺に建つ国宝『北円堂』は、藤原不比等の1周忌にあたる721年に、追善のために元明・元正天皇が長屋王に命じて建立しました。 何度かの消失の後、1210年に再建されたのが現在の北円堂で、その時に内部に安置する仏像の制作を担ったのが運慶一門です。 内部には八角形の内陣があって、中央に本尊、その左右に脇侍の菩薩2躯、脇侍の後ろやや中央寄りに無著世親像、国宝『四天王立像』は四隅の外側向きに安置されています。 普段は内部拝観不可ですが、GW前後や秋に特別拝観で内部が公開されることがあります。

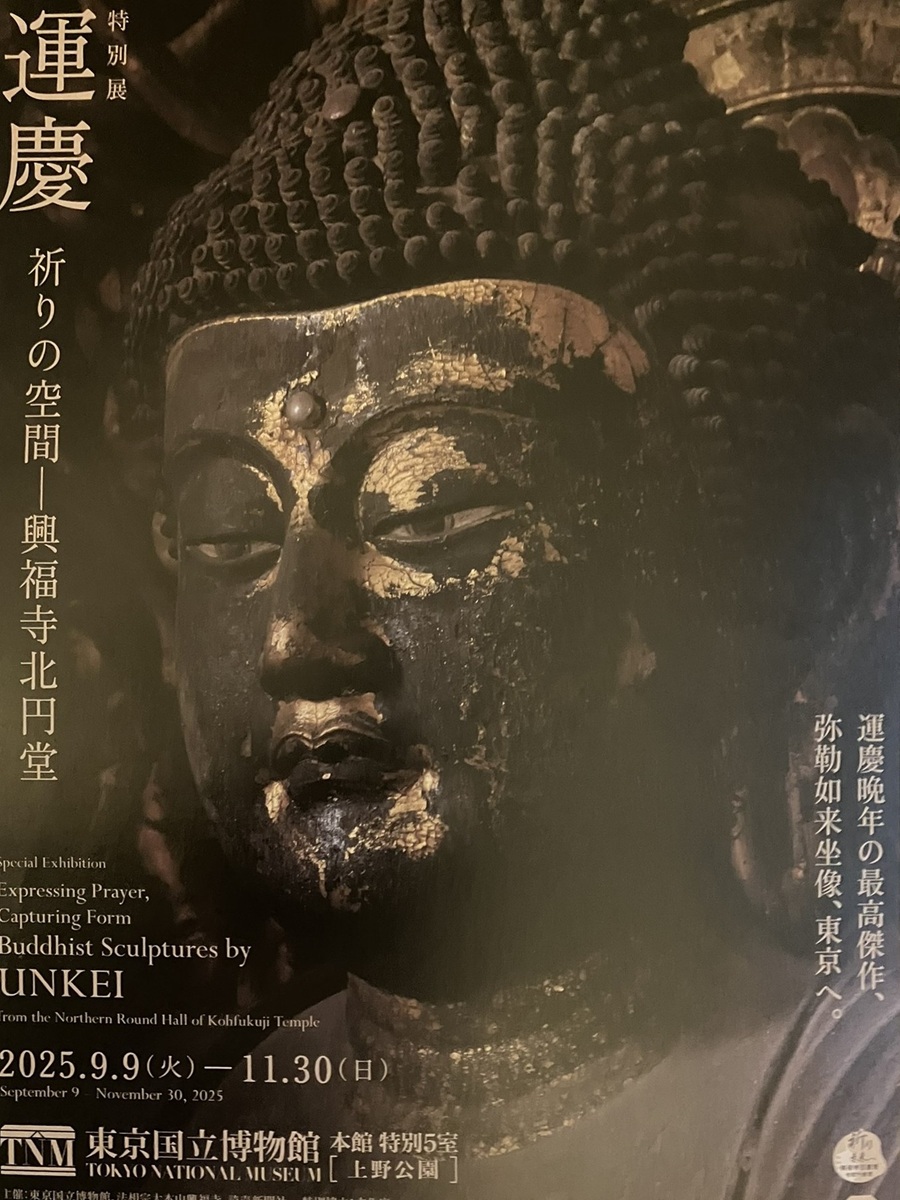

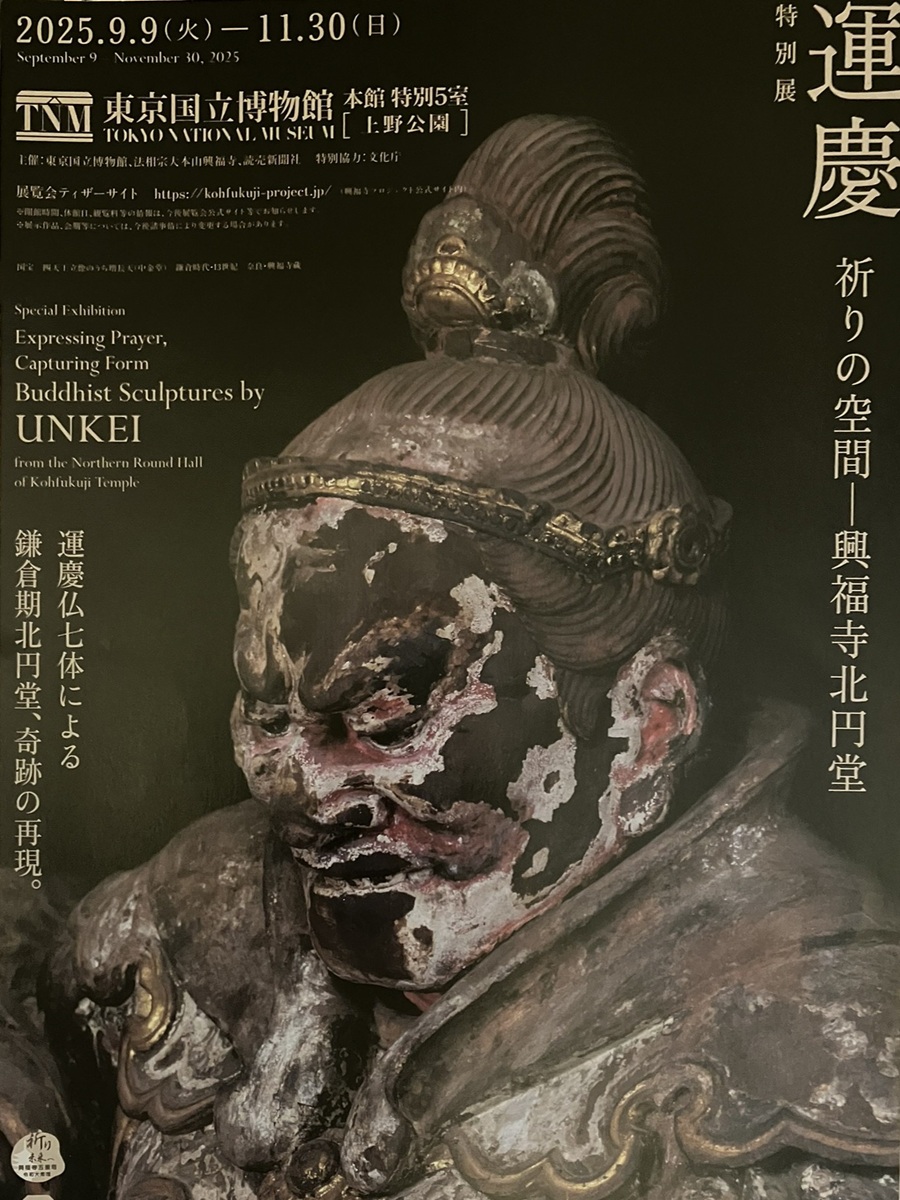

特別展「運慶 祈りの空間」

北円堂の本尊の弥勒如来像は、2024年に紡ぐプロジェクトの助成によって修理され、その完了を記念して約60年ぶりに東京で公開されます。 このご本尊だけならGWに奈良に行けば拝観できるのですが、この特別展の何がすごいかというと、現在は中金堂に安置されている国宝の四天王立像が一緒に展示されるのです。 中金堂というのは2018年に完成した興福寺の本堂ともいえる大きな建物で、最近の研究で元は北円堂に安置されていたのではないかという説が出ているんです。 距離にすれば数十メートルとはいえ現地では会うことのない仏像が、2025年の東京で再建当時の様子を再現するという特別展です。

特別展としての開催で料金も特別展価格なので、他にもなにか関連資料が出展されるかと思っていたら、展示は国宝仏7躯だけのようです。 公開された会場図によると、中央の八角須弥壇に弥勒仏と無著・世親像、やや離れた四方にそれぞれ独立した須弥壇で四天王が配置されるようです。 四天王像の隅から隅までしっかり拝見できそうです。 展示数が少ないのをフォローするように、興福寺の僧侶の方による無料のミニ講座が複数回開かれたり、ノベルティのカードのQRコードから興福寺に関する映像が観られたり、面白い企画が複数ありそうです。

この展覧会で観られる国宝

国宝『弥勒仏坐像(運慶作)』北円堂安置

菩薩の姿であらわされることの多い弥勒は、56億7千年後に悟りを開くと弥勒如来になるので、その姿で表されています。 像の中には建暦2年(1212年)と書かれた願文が入っていて、台座には造像の中心になった運慶の弟子の源慶のほか、静慶、運賀、運助、運覚、湛慶、康弁、慶運、康勝らの名前が書かれています。 文化財指定では運慶作となっていますが、運慶が1人で作ったというより運慶工房の作という感じです。

衣が薄くて穏やかな姿の定朝風ですが、お顔はややあごを引いてキリっとした顔つきで、慶派らしい精悍さの中に柔らかみもある大変な美仏です。 北円堂では、室町時代に作られた法苑林菩薩(ほうおんりんぼさつ)と大妙相菩薩(だいみょうそうぼさつ)を脇侍に従えておられますが、今回この2躯はお留守番のようです。

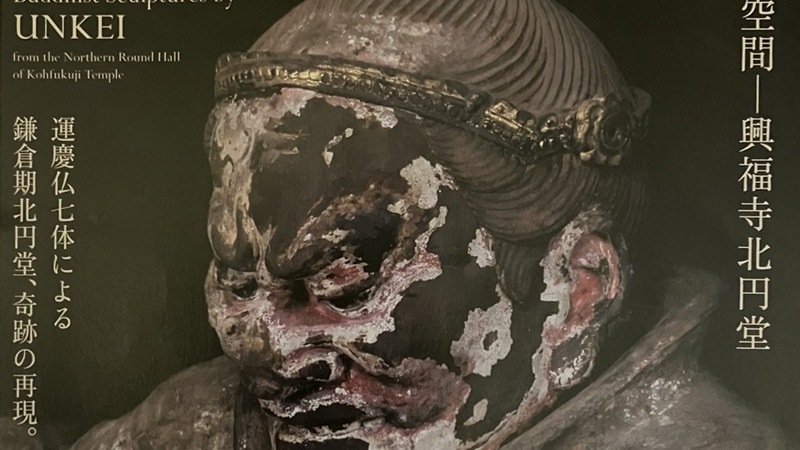

国宝『無著・世親菩薩立像(運慶作)』北円堂安置

無著(むじゃく)と世親(せしん)はインド生まれの兄弟で、法相宗のルーツである唯識派は弥勒の教義を無著と世親が大成したものということで、弥勒如来と脇侍の間のやや奥に控えておられます。 北円堂の三尊は様式的な仏像の姿をしていますが、無著・世親像は僧の姿で超リアルに作られています。 日本の肖像彫刻の最高峰と言われる名品で、今回の展覧会でも弥勒仏のやや後ろに安置されるようです。

国宝『四天王立像』中金堂安置

飛鳥~奈良の古い大寺院には必ずと言っていいほど、仏を守護する四天王や十二神将が安置されています。 現在は中金堂に安置されているこの四天王像は、中金堂の落慶前は南円堂に安置されていたのですが、近年の調査で北円堂にあったという説が有力になっているようです。 中金堂で拝見した時の印象は、巨大な御堂の中だったからかそれほど大きい印象は受けませんでしたが、興福寺さんのWEBサイトを見てみたら、無著・世親像とほぼ同じ像高2m前後の大きな像でした。 こちらは力強い天平彫刻風で、左手で高く掲げた塔を見あげる毘沙門天や、キュッとひねった腰に手をあてる広目天など、帰りにアクスタを買ってしまいそうな美しい立ち姿です。

展覧会 概要

日程:2025/9/9~11/30

休館:月曜日(祝日の月曜は開館し、翌火曜が休館)

時間:9:30~17:00(入館は30分前まで)

夜間:金・土・祝前日の日曜日は夜20時まで開館(入館は30分前まで)

料金:一般¥1,700、大学生¥900、高校生¥600、中学生以下無料