国宝『金銅八角燈籠』

東大寺大仏殿への参道の中央にある金銅製の八角形の燈籠で、『大仏』や『大仏殿』は幾度かの火災にあっているが、この燈籠は創建当時のものが残っている。 4.6mを超える非常に大型の燈籠で、透かし彫りや経文を彫りつけるなど、細かい細工がされている。 大仏に献灯するために設置されたもの。

現代の一般的な燈籠よりも足部分が短く、火袋(火を焚く部分)部分が非常に大きい。 「竿」と呼ばれる柱の部分には経文が刻まれており、反りのある笠の上には火焔の装飾のある「宝珠」が乗せられている。

火袋の東西南北には観音開きの扉が付いており、獅子の彫刻がある。 その間の4面には音声菩薩が楽器を奏でる彫刻がみられる。これらの羽目板の一部は、破損などの理由によりレプリカが嵌められ、現物は東大寺ミュージアムで展示されていることが多い。

この国宝を観るには

東大寺大仏殿の前にあるが、有料エリアなので拝観可能日時には間近で観ることができる。 損傷の激しい部分は外されて、ミュージアムに展示されている。

館外での公開

2025/5/16~6/15 奈良国立博物館「超・国宝-祈りのかがやき-」羽目板の公開

文化財指定データ

【台帳・管理ID】201-481

出典:国指定文化財等データベース一部抜粋

【指定番号】00190-00

【種別】工芸品

【指定名称】金銅八角燈籠(大仏殿前所在)

【ふりがな】こんどうはっかくとうろう(だいぶつでんまえしょざい)

【員数】1基

【国】日本

【時代・年】奈良時代

【寸法・重量】総高462.1cm

【所在地】東大寺

【国宝指定日】1956.06.28

【説明】大仏殿正面に据えられ本燈籠は、後世の補修が加えられているが、今でも旧態を存し、東大寺創建当初の面影を一身に蔵している点は歴史的意義が極めて深い。その形態の上からも、細部の意匠、技巧からも優れたものである。

鑑賞ログ

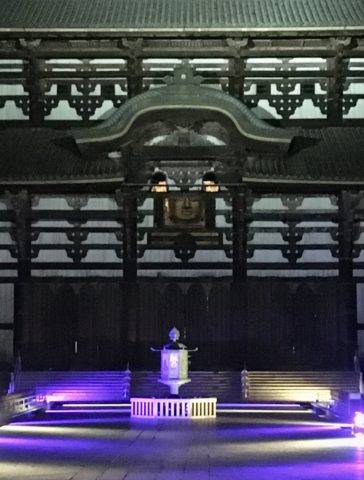

2020年2月

奈良公園を中心にした「なら瑠璃絵」は、1週間だけのライトアップ&夜間拝観イベントです。 お盆と大晦日だけの大仏様の「観相窓」が開けられ、大仏殿前にある八角燈籠にも明かりが灯されます。 この時は、イベントだったので派手なライトアップで(それはそれで綺麗なのですが)八角灯籠の明かりが目立ちづらくて残念でした。 それでも、1300年も前に作られた燈籠が、現役で使われるのはすごい!