情報-博物館・美術館

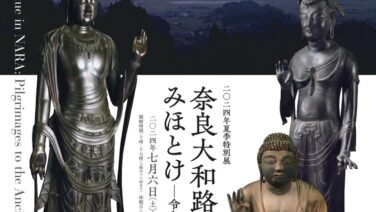

情報-博物館・美術館 東大寺

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館  情報-寺社・ご開帳・イベント

情報-寺社・ご開帳・イベント 情報|東大寺開山 良弁僧正 千二百五十年御遠忌法要 2023年秋[奈良]

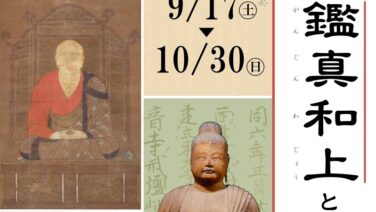

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|栃木県立博物館「鑑真和上と下野薬師寺」2022/9/17~10/30[栃木]

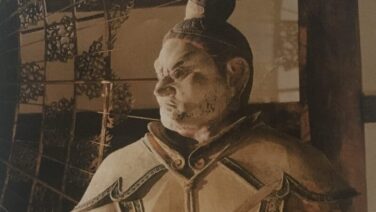

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|四天王立像[東大寺法華堂/奈良]

情報-寺社・ご開帳・イベント

情報-寺社・ご開帳・イベント 情報|奈良うまし夏めぐり 2021年6月~9月

特集・まとめ・資料

特集・まとめ・資料 特集|2020~21年 大晦日 国宝の除夜の鐘・年越イベント

情報-寺社・ご開帳・イベント

情報-寺社・ご開帳・イベント 情報|奈良うまし冬めぐり 2020年12月~2021年3月

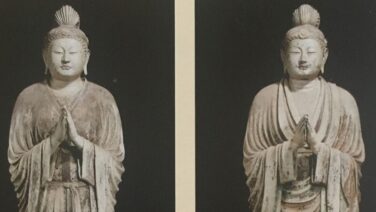

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|不空羂索観音立像[東大寺法華堂/奈良]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|金剛力士立像[東大寺法華堂/奈良]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|四天王立像[東大寺戒壇堂/奈良]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|東大寺 法華堂(三月堂)[奈良]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|日光仏・月光仏[東大寺/奈良]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|執金剛神立像[東大寺法華堂/奈良]

情報-寺社・ご開帳・イベント

情報-寺社・ご開帳・イベント 情報|しあわせ回廊 なら瑠璃絵[奈良]

情報-寺社・ご開帳・イベント

情報-寺社・ご開帳・イベント 情報|奈良 うまし冬めぐり 2019年12月~2020年3月

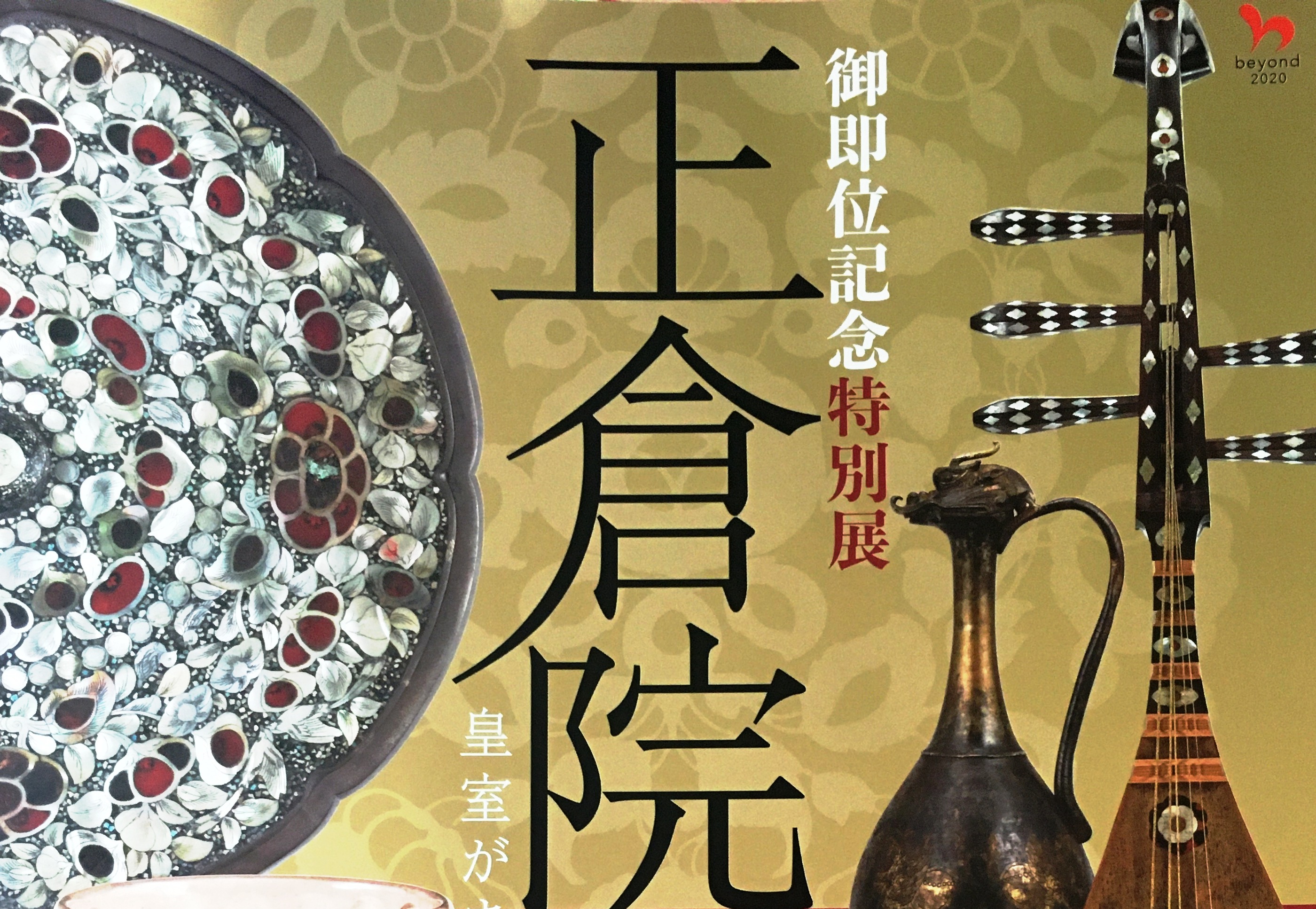

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「正倉院の世界」2019/10/14~11/24

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|正倉院 正倉[奈良]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|東大寺 本坊経庫[奈良]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 東大寺 転害門[奈良]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|八角燈籠[東大寺/奈良]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|盧舎那仏坐像(奈良の大仏)[東大寺/奈良]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|東大寺 金堂(大仏殿)[奈良]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|金剛力士立像[東大寺南大門/奈良]

国宝DB-建築

国宝DB-建築