情報-寺社・ご開帳・イベント

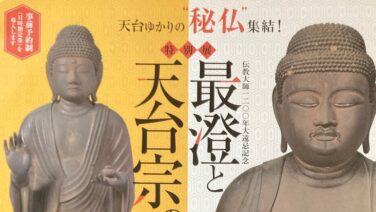

情報-寺社・ご開帳・イベント 最澄

情報-寺社・ご開帳・イベント

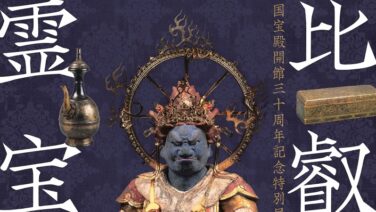

情報-寺社・ご開帳・イベント  情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「最澄と天台宗のすべて」2022/4/12~5/22[京都]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|延暦寺 根本中堂[滋賀]

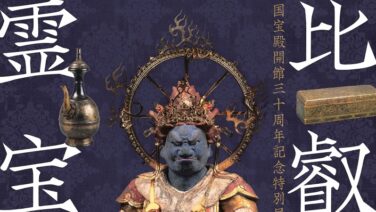

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|九州国立博物館「最澄と天台宗のすべて」2022/2/8~3/21

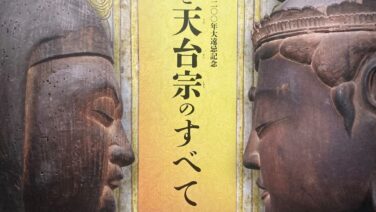

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「最澄と天台宗のすべて」2021/10/12~11/21[東京]

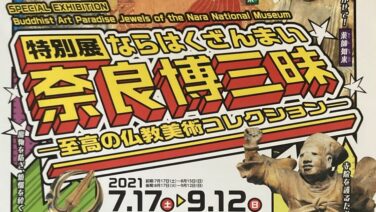

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|奈良国立博物館「奈良博三昧-至高の仏教美術コレクション-」2021/7/17~9/12

国宝DB-建築

国宝DB-建築 善水寺 本堂[滋賀]

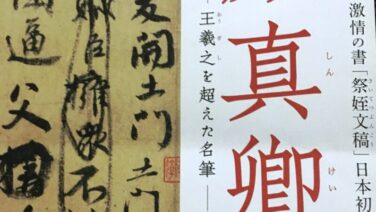

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「顔真卿-王羲之を超えた名筆」2019/1/16~2/24

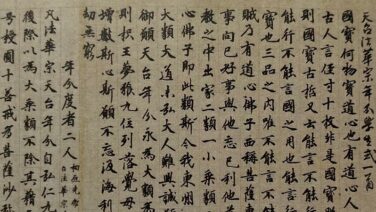

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|六祖恵能伝(慧能伝)[延暦寺/滋賀]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|七条刺納袈裟・刺納衣(伝教大師請来)[延暦寺/滋賀]

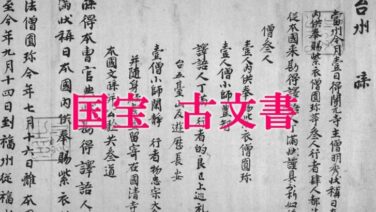

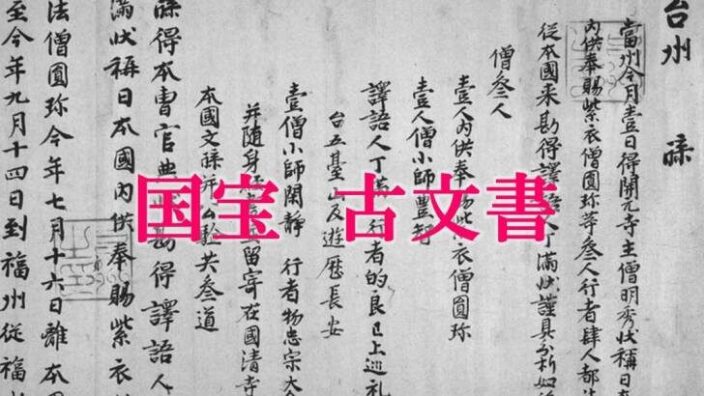

国宝DB-古文書

国宝DB-古文書 国宝-古文書|伝教大師度縁案並僧綱牒[来迎院/京都]

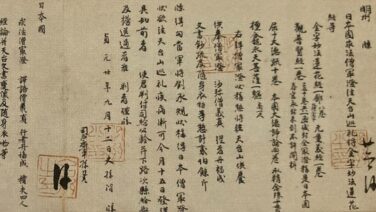

国宝DB-古文書

国宝DB-古文書 国宝-古文書|伝教大師入唐牒[延暦寺/滋賀]

国宝DB-古文書

国宝DB-古文書 国宝-古文書|天台法華宗年分縁起(最澄筆)山家学生式[延暦寺/滋賀]

国宝DB-古文書

国宝DB-古文書 国宝-古文書|伝教大師将来目録[延暦寺/滋賀]

国宝DB-古文書

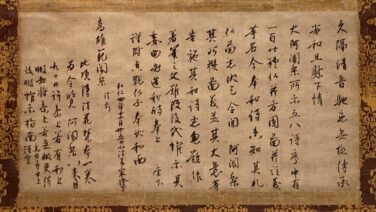

国宝DB-古文書 国宝-古文書|弘法大師請来目録(最澄筆)[東寺/京都]

国宝DB-古文書

国宝DB-古文書 国宝-古文書|潅頂歴名(灌頂暦名)空海筆[神護寺/京都]

国宝DB-古文書

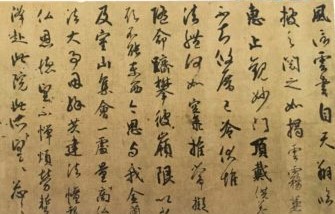

国宝DB-古文書 国宝-古文書|風信帖(空海筆)[東寺/京都]

国宝DB-古文書

国宝DB-古文書 国宝-古文書|羯磨金剛目録[延暦寺/滋賀]

国宝DB-古文書

国宝DB-古文書