国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 日本三大

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸  国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|西本願寺 飛雲閣[京都]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|姫路城(大天守・小天守・渡櫓)[兵庫]

国宝DB-彫刻

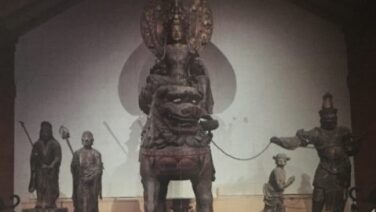

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|騎獅文殊菩薩・脇侍像[安倍文殊院/奈良]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|石清水八幡宮 本社[京都]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|法隆寺 五重塔[奈良]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|慈眼院 多宝塔[大阪]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|歓喜院聖天堂[熊谷/埼玉]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|住吉神社 本殿[山口]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|慈照寺(銀閣寺)銀閣[京都]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|梵鐘[東大寺/奈良]

国宝DB-建築

国宝DB-建築