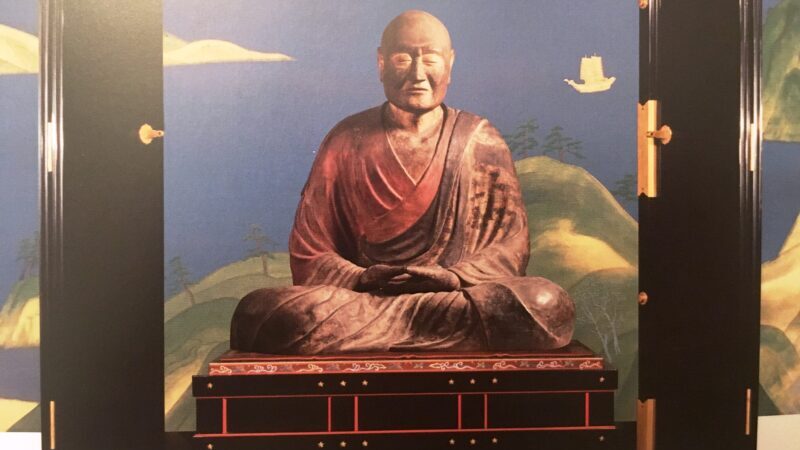

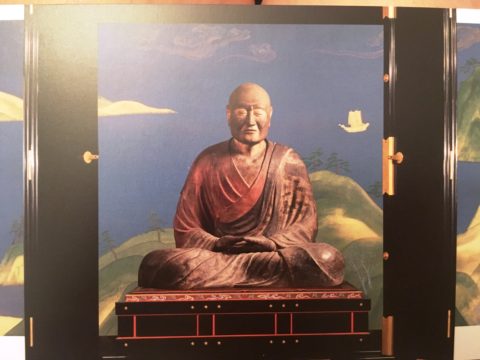

国宝『鑑真和上坐像』

754年に唐から招かれた鑑真和上が、759年に朝廷から土地を賜り開いたのが唐招提寺で、763年に亡くなるまでこの寺で過ごした。 この像は鑑真の弟子の忍基が作らせたといわれ、日本最古の肖像彫刻で傑作だといわれる。 高さ80cmほどの坐像で、目を閉じて穏やかな表情をしており、生前の姿を忠実に写したようで耳毛まで描き込まれている。 鑑真は結跏趺坐の姿で亡くなったともいわれており、臨終の姿だという説もある。

奈良時代に東大寺など官営の大寺院で多く制作された「脱活乾漆」という製法で、まず粘土や土で像を作り、その上に麻布を漆で重ねていき、乾燥してから中の粘土等を外すという手の込んだもの。 平安時代以降に木像が主流になるまでは、この脱活乾漆や、中心を木で作る木心乾漆が主流だった。

その他の唐招提寺の国宝

『金堂』

『講堂』

『鼓楼』

『宝蔵』

『経蔵』

『鑑真和上坐像』(御影堂)

『盧舎那仏坐像』(金堂安置・脱活乾漆)

『薬師如来立像』(金堂安置・木心乾漆)

『千手観音立像』(金堂安置・木心乾漆)

『梵天・帝釈天立像』(金堂安置・木造乾漆併用/彩色)

『舎利容器』(白瑠璃舎利壺-鑑真和上将来舎利納入、方円彩糸花網、金亀舎利塔)

『薬師如来・衆宝王菩薩・獅子吼菩薩・大自在王菩薩立像』

『二天王立像(持国天・増長天)』(講堂安置)

この国宝を観るには

2022年春に御影堂の大修理が終わり、鑑真和上坐像が御影堂に遷座され、6月5日には落慶法要(一般参加不可)が行われ、6月6・7日は事前予約制で鑑真和上坐像がご開帳される。 今後は毎年6月5~7日に御影堂で特別拝観される見込み。

2023年は、鑑真和上来日1270年を記念して、例年は6月のみの特別拝観が10・11月にも開催される。

10/8(日)9時~16時

10/9(月)9時~16時

10/13(金)9時~16時

11/23(木)10時~15時

11/24(金)10時~15時

11/25(土)10時~15時

唐招提寺 御影堂(門から中は写真撮影不可)

■2021年までの情報

6/6の開山忌前後3日間のみ、新宝蔵で他の宝物と共に公開される。 料金は入山料と別に¥500が必要だが、2019年に新しく国宝に指定された木像仏や、国宝の金堂の屋根に乗っていた奈良時代の「鴟尾(しび=鬼瓦のような屋根の装飾)」なども観られる。

御身代わり像を観る

以前は開山堂に安置されていたが、鑑真が亡くなってから1250年にあたる2013年に同じ製法(脱活乾漆造)で作られた御身代わり像が開山堂に安置され、毎日拝観できるようになった。

国宝の鑑真和上像は、御影堂に安置されることになったが、2015年から御影堂の修理のため新宝蔵へ遷座されている。 国宝としての登録名称は指定時の「開山堂安置」となっている。

寺外での公開

2025/5/13~5/25 大阪市立美術館「日本国宝展」

2023/4/15~5/21 東北歴史博物館「悠久の絆 奈良・東北のみほとけ展」

2021/3/27~5/16 京都国立博物館「鑑真和上と戒律のあゆみ」

文化財指定データ

【台帳・管理ID】201-180

出典:国指定文化財等データベース一部抜

【指定番号】00019-00

【種別】彫刻

【指定名称】乾漆鑑真和上坐像(開山堂安置)

【ふりがな】かんしつがんじんわじょうざぞう

【員数】1躯

【国】日本

【時代・年】奈良時代

【所有者】唐招提寺

【国宝指定日】1951.06.09

鑑賞ログ

2019年6月

大雨の中、唐招提寺にたどりつく。 お正月は新宝蔵館に気付かず、間もなく国宝に指定された仏像4体も観ずに帰ってしまったので、リベンジの新宝蔵館です。 鑑真和上像は展示の後半にあって、お厨子の中に入っているので、噂の耳毛までは見えません。 左右に広げられた厨子の横の扉は、日月と山水が描かれた美しいもの。 穏やかな鑑真さん。