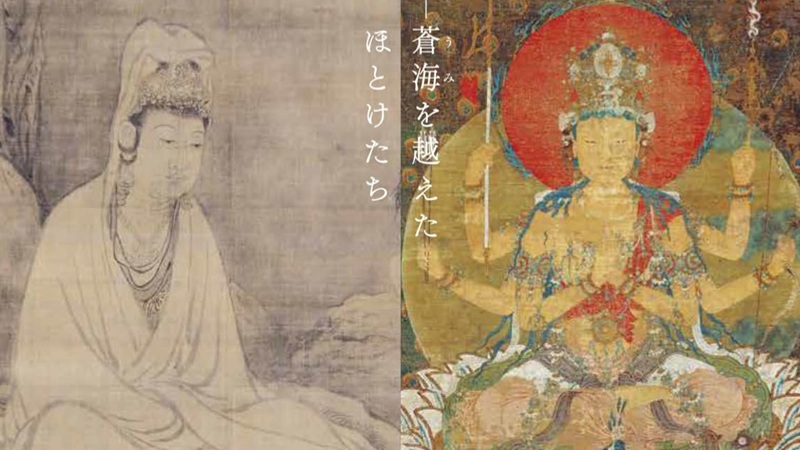

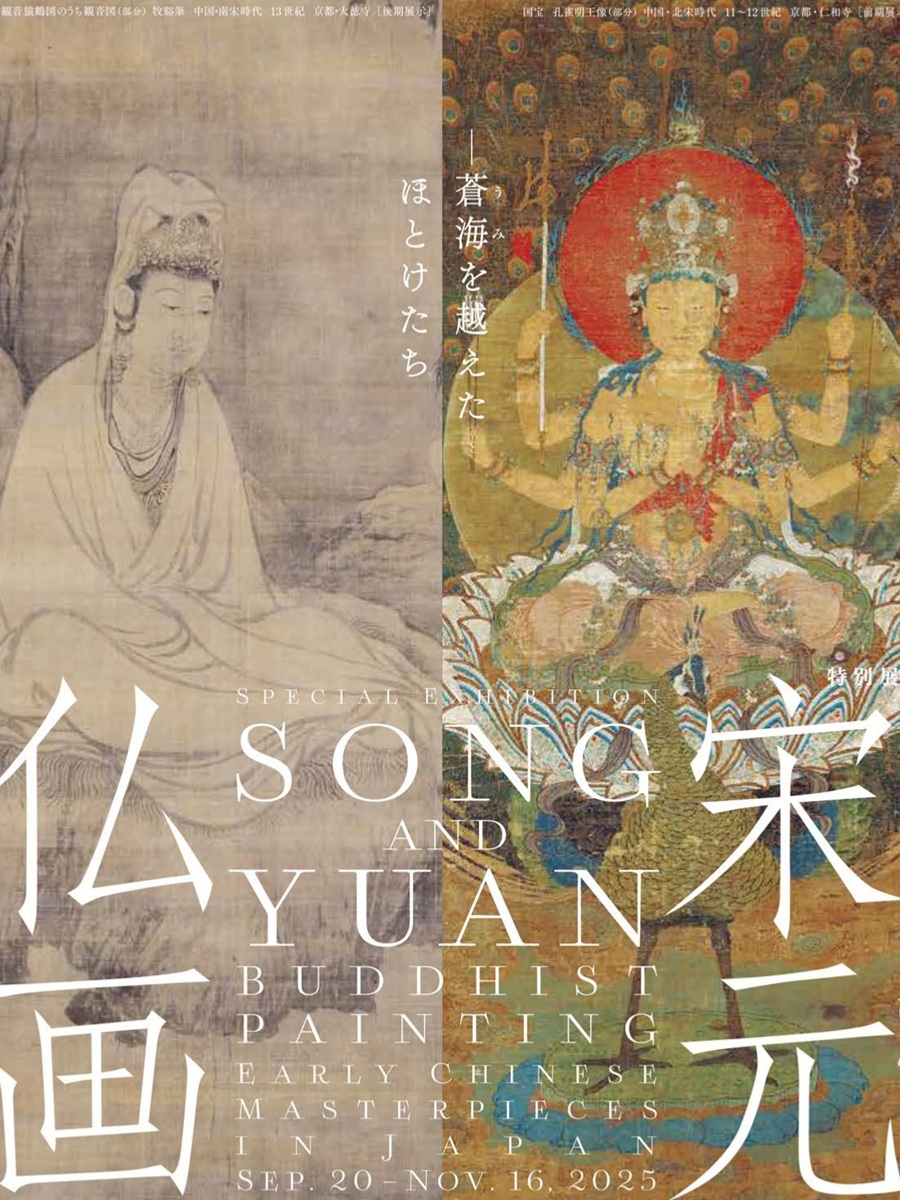

特別展「宋元仏画」

秋の京都国立博物館の特別展は「宋元仏画」です。 宋元というのは中国の宋時代と元時代のことで、日本の平安中期~室町初期頃にあたり、宋~元時代は文化が発展した時代で、特に絵画や陶芸で新しい様式が生まれ、禅宗が興隆した時期なので入宋僧らが文物や現地の流行を日本にもたらしています。 これらは室町時代以降にも珍重されて、足利将軍家の宝物の東山御物にも宋~元時代の絵画や陶器がたくさんあります。 今回の展覧会では、様々な様式の見られる宋~元の絵画から仏画に絞って、その発展や日本との関りを説明していくようです。

WEBサイトを見てみると「出展総数150件以上、その約半数が国指定文化財です」とありますが、国宝の数はそこまで多くなく、重要文化財や重要美術品が多そうです。 宋や元時代の国宝絵画の数は多いのですが、宮廷絵師(中には皇帝の自筆絵画も)による花鳥画や山水画が多いので、宋元の仏画に絞ると国宝の数はあまり多くありません。 それでも仏画以外の作品や、宋元時代の作品に影響を受けた日本の絵画なども出ますので、国宝の数は13件ほどです。 宗達の蓮池水禽図だけ10/21~11/2と後期の前半だけですが、今回の展覧会はイレギュラーな展示期間の設定が少ないので、前期に1回と後期の~11/2までに1回行けば、全ての国宝を観ることができます。

この展覧会で観られる国宝

第1章 宋元文化と日本

第2章 大陸への求法-教えをつなぐ祖師の姿

第3章 宋代仏画の諸相-宮廷と地域社会

第4章 牧谿と禅林絵画

第5章 高麗仏画と宋元時代

第6章 仏画の周縁-道教・マニ教とのあわい

第7章 日本美術と宋元仏画

トピック展示 中国受容と仏像

中国・北宋時代の絵画

国宝『釈迦如来立像内納入品』[清凉寺] 第2章

京都の嵯峨にある清凉寺のご本尊は、北宋時代に作られた釈迦如来立像で、内部にはこの像を日本に請来した清凉寺の開山の奝然(ちょうねん)によって、経典や絵画が納められました。 今回はその中から、北宋時代の高文進という画家が下絵を描いたという「弥勒菩薩像」の版画が公開されます。

国宝『十六羅漢像』[清凉寺] 第3章

清凉寺開山の奝然が、清凉寺式釈迦如来像と一緒に請来した十六羅漢像で、16幅揃ったものとしては最古級なんだそうです。 十六羅漢像はちょっと妖怪じみた人間離れした姿で描かれるものも多いですが、こちらは派手な表現を抑えて品が良く、北宋絵画の傑作だと言われています。 前期・後期で4幅ずつが公開されます。

国宝『孔雀明王像』[仁和寺] 第3章

密教では仏画を本尊として修法をするため、願主の願いによって本尊が決まり、孔雀がコブラなどの毒蛇を食べることから、孔雀明王像を本尊に使う「孔雀経法」が盛んでした。 北宋時代に描かれたこの孔雀明王は、同時期に日本で描かれた像とはかなり異なり、華やかながらもクールな表情でとても神秘的な雰囲気があります。

中国・南宋時代の絵画

国宝『秋景冬景山水図』伝徽宗筆[金地院] 第1章

徽宗皇帝は風流すぎて北宋が滅びたといわれるほどで、その徽宗が描いたという伝承があり、室町時代に足利将軍家のお宝だったという山水画です。 足利義満の鑑蔵印(蒐集を示す印)の「天山」印が押されているので、探してみてください。

国宝『無準師範像』[東福寺] 第2章

無準師範(ぶじゅんしばん)は中国・南宋時代の禅僧で、日本の禅宗にも大きな影響を及ぼしていて、無準師範の書が3件も国宝に指定されているほどです。 日本から宋に渡って無準師範に参禅してその法を嗣いだ円爾(えんに)が日本に帰国する時に、法を嗣いだ証として与えられたものの1つで、南宋時代の肖像絵画の傑作といわれています。

国宝『阿弥陀三尊像』普悦筆[清浄華院] 第3章

阿弥陀三尊が1幅に1躯ずつ描かれた三幅対で、絹に描かれているのでかなり暗い色になっていますが、中尊の赤い衣と金泥の光輪が目を引きます。 それぞれに南宋時代の寧波(にんぽう)の画家の落款「四明普悦筆」が入っています。 こちらも足利将軍家の東山御物だったものです。

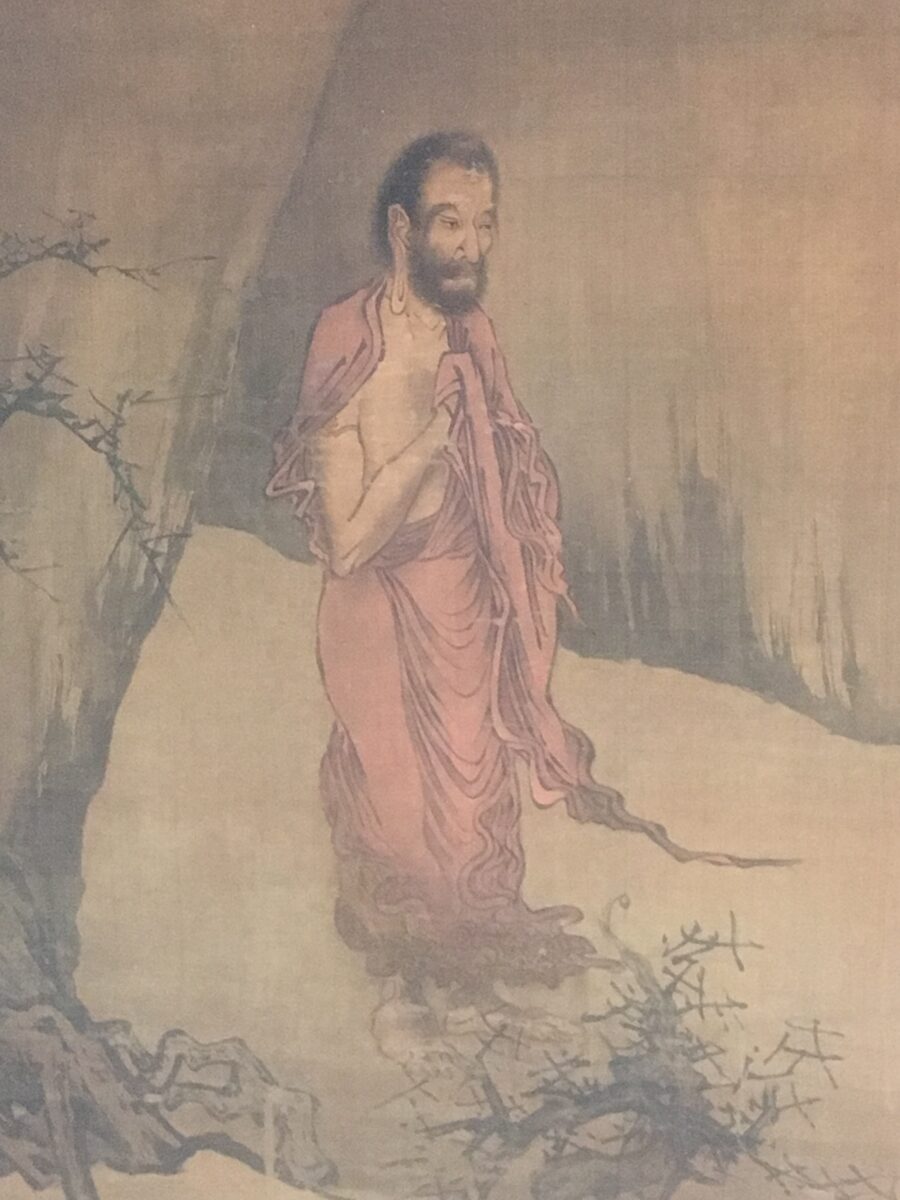

国宝『出山釈迦図』[東京国立博物館] 第3章

山水図や人物を得意とした南宋時代の宮廷画家の梁楷(りょうかい)の筆で、苦行をしていた山から出る釈迦を描いた作品です。 こちらにも足利義満の所有を表す「天山」印があり、酒井家や三井家を経て、現在は東京国立博物館に所蔵されているので、毎年秋の中国絵画の名品展で観た方もいるのではないでしょうか。

※こちらの写真は東京国立博物館で撮影したものです。

国宝『山水図』李唐筆(附:楊柳観音図)[高桐院] 第3章

北宋の宮廷画家で後に南宋の宮廷にも仕えた李唐(りとう)による2幅の山水図で、現在は附指定になっている呉道子という画家の「楊柳観音図」を中心とした3幅対になっています。 かつては3幅とも呉道子の作だとされていたようですが、山水図からは「李唐画」という隠し落款が見つかっています。

国宝『観音・猿鶴図』牧谿筆[大徳寺] 第4章

無準師範の弟子で南宋から元時代の禅僧の牧谿(もっけい)による3幅対で、中央に岩に座る観音図を、左右に鶴と手長猿を配しています。 観音図には「道有」の印が、猿と鶴図には「天山」印が押されています。

日本の絵画

国宝『一遍聖絵』[遊行寺] 第7章

時宗の開祖である一遍上人の事跡を描いた絵巻で、人物だけでなく景色や各地の名物がよく描かれているので人気があります。 やまと絵という日本風の技法で描かれていますが、景色などは宋風の影響があるという事で、今回紹介されるようです。 前期には第10巻が、後期には第11巻が展示されるようです。

国宝『蓮池水禽図』俵屋宗達筆[京都国立博物館] 第7章

この春に大阪市立美術館での日本国宝展で公開されたので、ご覧になった方もあるかもしれません。 あの風神雷神を描いた俵屋宗達の水墨画で、あの色彩豊かで迫力のある風神雷神とは全く異なる水墨の穏やかな画風で蓮と水鳥を描いています。

その他

国宝『五智如来坐像』[安祥寺] トピック

入唐僧の恵運が開いた安祥寺の多宝塔に安置されていた五智如来像で、安祥寺が創建された平安時代の初期に作られているので、唐からの影響がみられます。 「中国受容と仏像」というトピック展示で、宋時代の仏像や中国の影響を受けた仏像と一緒に公開されます。

国宝『高麗国金字大蔵経』[京都国立博物館] トピック

2018年に国宝に指定された朝鮮の高麗王朝時代の経典で、見返しと呼ばれるお経の先頭の絵画部分に宝相華唐草文や散華供養をする菩薩像が描かれています。 こちらはトピック展示Ⅱの「経絵の世界」で公開されて、宋元と高麗の経典に描かれた絵の違いが比較されるようです。

展覧会 概要

日程:2025/9/20~11/16

休館:月曜日(祝日は開館し、翌火曜日が休館)

時間:9:00~17:30(入館は30分前まで)

夜間:毎金曜日は20時まで開館延長(入館は30分前まで)

料金:一般¥2,000、大学生¥1,200、高校生¥700、中学生以下は無料