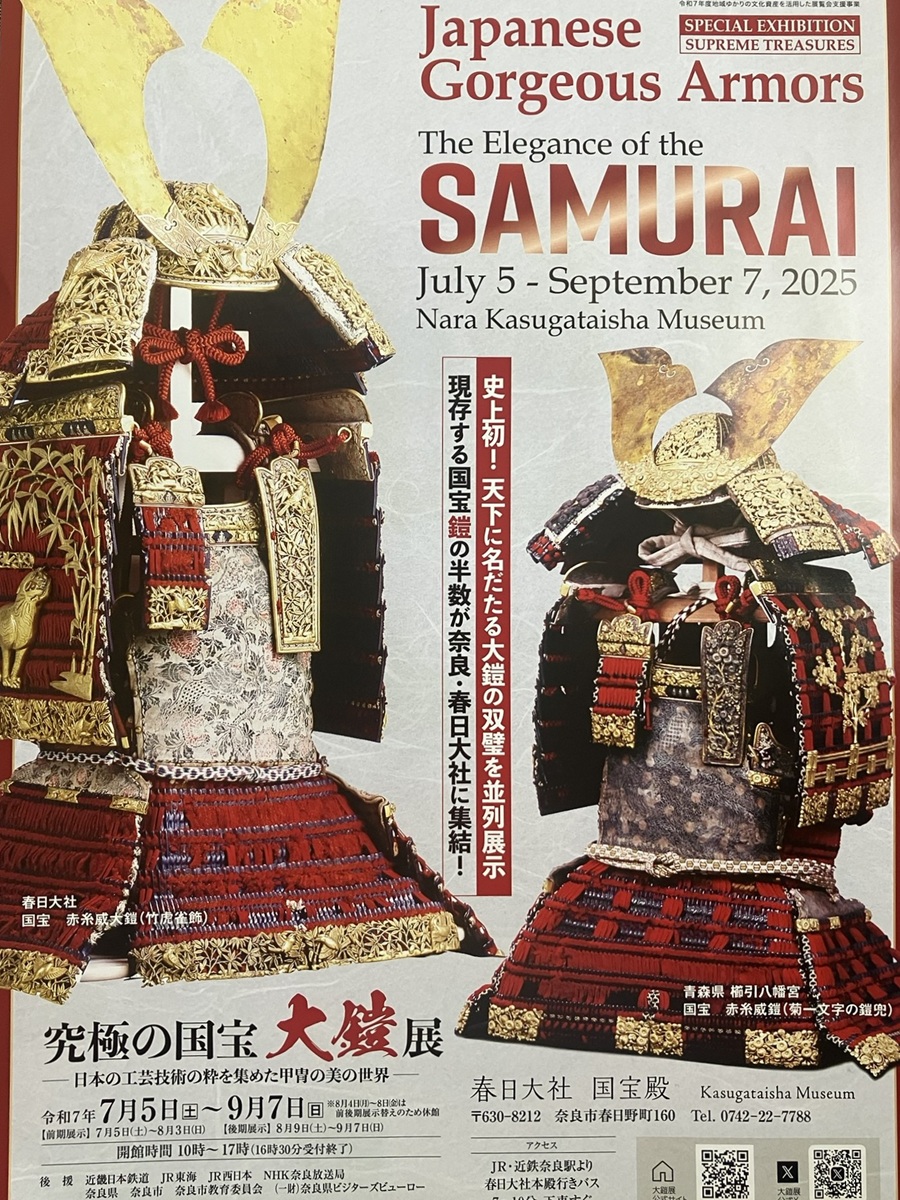

究極の国宝 大鎧 展

奈良時代に創建された春日大社には、各時代を代表する有力者が宝物を奉納していて、数多くの武具や調度品が国宝に指定されています。 特に名のある武将の奉納した甲冑類は有名で、源義経奉納と伝わる大鎧や籠手をはじめ、各時代を代表する様式の大鎧や胴丸が伝わります。

この夏の特別展は大鎧をテーマに、全国の神社や博物館から名品を揃えた上、甲冑が描かれた絵巻物や屏風もあわせて展示される充実ぶりです。 平安時代後期~室町時代の甲冑の歴史を、日本を代表する超名品で追うことができる貴重な展覧会です。

春日大社は『本社 本殿』も国宝に指定されていて、本殿の近くで参拝できる有料の特別参拝(9~16時)がおすすめです。

大鎧とは

大鎧(おおよろい)は、平安時代の中期頃に成立した防具で、当時の戦の主流だった騎馬戦に向いていて、馬に乗る上級武士が着用しました。 馬に乗らない下級武士は胴丸(どうまる)というやや簡易で軽量な甲冑を身に着けていて、南北朝以降に地上戦が主流になると上級武士も胴丸を着用しました。 大鎧が実践で着用されたのは鎌倉時代頃までですが、神社への奉納品や儀礼品として細工を凝らしたものが後世にも作られ、現在15点が国宝に指定されています。

見た目の特徴としては、腰から下のスカートのような「草摺(くさずり)」が、大鎧は前後左右の4枚で、胴丸は動きやすいように8枚に分かれています。 胴体の脇が開くことは共通で、大鎧は胴体の左脇に「脇楯(わいだて)」という別パーツが付き、胴丸は右側を「引合緒(ひきあわせのお)」で結びます。 なお、胴丸に似ていますが、背中に合わせ目があるものは「腹巻」と呼ばれます。

肩からひじを覆う「大袖(おおそで)」や草摺は、「小札(こざね)」という金属や革製の小さい板を紐や革紐で「威す(おどす)」=つなぎ合わせています。 この紐の色や素材、色で織り出す模様が大鎧の名前になっていることが多く、「赤絲威」は赤く染めた紐で威したもの、「小桜韋黄返威」は小桜模様に染めた韋(革)を更に黄色く染め重ねる「黄返」をした革紐で威したもの、「沢潟威」は絲の色合いで沢潟を模した三角形を表現したもの等々です。 奉納品は華麗な金細工が施されたものも多く、その細工から「竹虎雀」や「菊一文字」などの名で呼ばれる大鎧もあります。

大鎧

※この写真は東京国立博物館で撮影しました

胴丸

※参考資料-この胴丸は今回の展覧会には出展されません

この展覧会で観られる国宝

小桜韋黄返威鎧[厳島神社]前期(7/5~8/3)

この展覧会で最も古い時代の大鎧が平安時代後期のもので、前期には厳島神社の鎧が、後期には岡山県立博物館の鎧が公開されます。 厳島神社に伝わるこの鎧は、源頼朝・義経兄弟の叔父にあたる源為朝(鎮西八郎)が奉納したと伝わる1領で、小札が大きく威韋も太い豪壮な大鎧です。

赤韋威鎧[岡山県立博物館]後期(8/9~9/7)

こちらも平安時代後期の大鎧ですが、こちらは奉納用ではなく実践向けに作られたと考えられる貴重な1領です。 承久の乱で功績をあげた恩賞として備中地方を与えられた赤木家に伝わったもので、現在は岡山県立博物館が所蔵しています。

白絲威鎧[日御碕神社]前期(7/5~8/3)

出雲大社の北西にある岬にある日御碕神社に奉納された大鎧で、胴の正面は傷みがあるものの不動明王が確認できます。 江戸時代に松江藩主の松平不昧公が修復させたのだそうです。

赤絲威大鎧(梅鴬飾)[春日大社]通期

春日大社が誇る2領の大鎧はどちらも赤絲威なので、細工の意匠によってこちらは「梅鴬飾」と呼ばれています。 梅の花枝に蝶や鴬が遊ぶ金工が見事で、長くて細い鍬形もシックで繊細な印象を受けます。

赤絲威鎧(竹虎雀)[春日大社]通期

全体的には竹に雀が遊ぶ衣装で、大袖に小首をかしげた愛嬌たっぷりの虎がどどんと座っています。 実際には後期のものですが、源義経が奉納したという伝承があったようです。

赤絲威鎧(菊一文字)[櫛引八幡宮]通期

後醍醐天皇の孫で南朝では第3代目の長慶天皇から南部氏が下賜されたと伝わる鎧で、菊の花に漢数字の「一」があしらわれていて菊一文字の鎧と呼ばれています。 青森県にある櫛引八幡宮の宝物館で公開されていますが、現地に行くのが大変な場所なので、出張はありがたいです。

籠手[春日大社]前期(7/5~8/3)

大鎧と共に着けて腕を護る「籠手」で、単独で国宝に指定された籠手はこの1件だけです。 源義経が兄の頼朝に追われるときに残していったという伝承があるので、義経籠手と呼ばれています。

黒韋威矢筈札胴丸[春日大社]前期(7/5~8/3)

ここからは「新しい時代へ 胴丸の発展」という章になり、楠木正成が奉納したという2領の国宝の胴丸が前後期で1領ずつ公開されます。 矢筈札というのは、草摺部分などに使う小札が、矢の羽根の先にある弦をかける部分のように二股になっているもので、この胴丸は矢筈札と黒漆を盛った小札を交互に重ねています。

黒韋威胴丸[春日大社]後期(8/9~9/7)

こちらも楠木正成の奉納と伝わりますが、実際には室町時代頃のもののようです。 奉納される鎧の中には実戦で着用されたものも多く、部品がバラバラだったり損傷によって後世に大きく修復されたものも多いですが、こちらは制作当初の状態で良い状態で残っているそうです。

国宝の模造・模本

今回、いくつかの模造品も公開されます。 模造というと、なぁんだ偽物か、と思うかもしれませんが、近現代の名工が作っているものもあり、制作当時のきらびやかで完全な姿をみられるというメリットがあります。 国宝の現物が来ていない鎧では、東京都青梅市にある武蔵御岳神社の国宝『赤絲威鎧』の模造が通期で公開されます。

大鎧が描かれた絵画として、皇居三の丸尚蔵館の所蔵で春日権現の霊験が描かれた国宝絵巻物の『春日権現験記絵』の江戸時代の模本「春日本」は、第4巻が通期で、前期には第2巻も公開されます。 同じく皇居三の丸尚蔵館の所蔵する国宝『蒙古襲来絵詞』の江戸時代の模本が後期のみ公開されます。

展覧会 概要

日程:2025/7/5~9/7

休館:8/4~8

時間:10:00~17:00(入館は30分前まで)

料金:一般¥1,500、大高生¥1,200、小中生¥500