情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 十一面観音

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館  情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「国宝 聖林寺十一面観音―三輪山信仰のみほとけ」2021/6/22~9/12

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|十一面観音立像[大御堂観音寺/京都]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|大津市歴史博物館「聖衆来迎寺と盛安寺」2020/10/10~11/23[滋賀]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|十一面観音立像[聖林寺/奈良]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|十一面観音立像[室生寺/奈良]

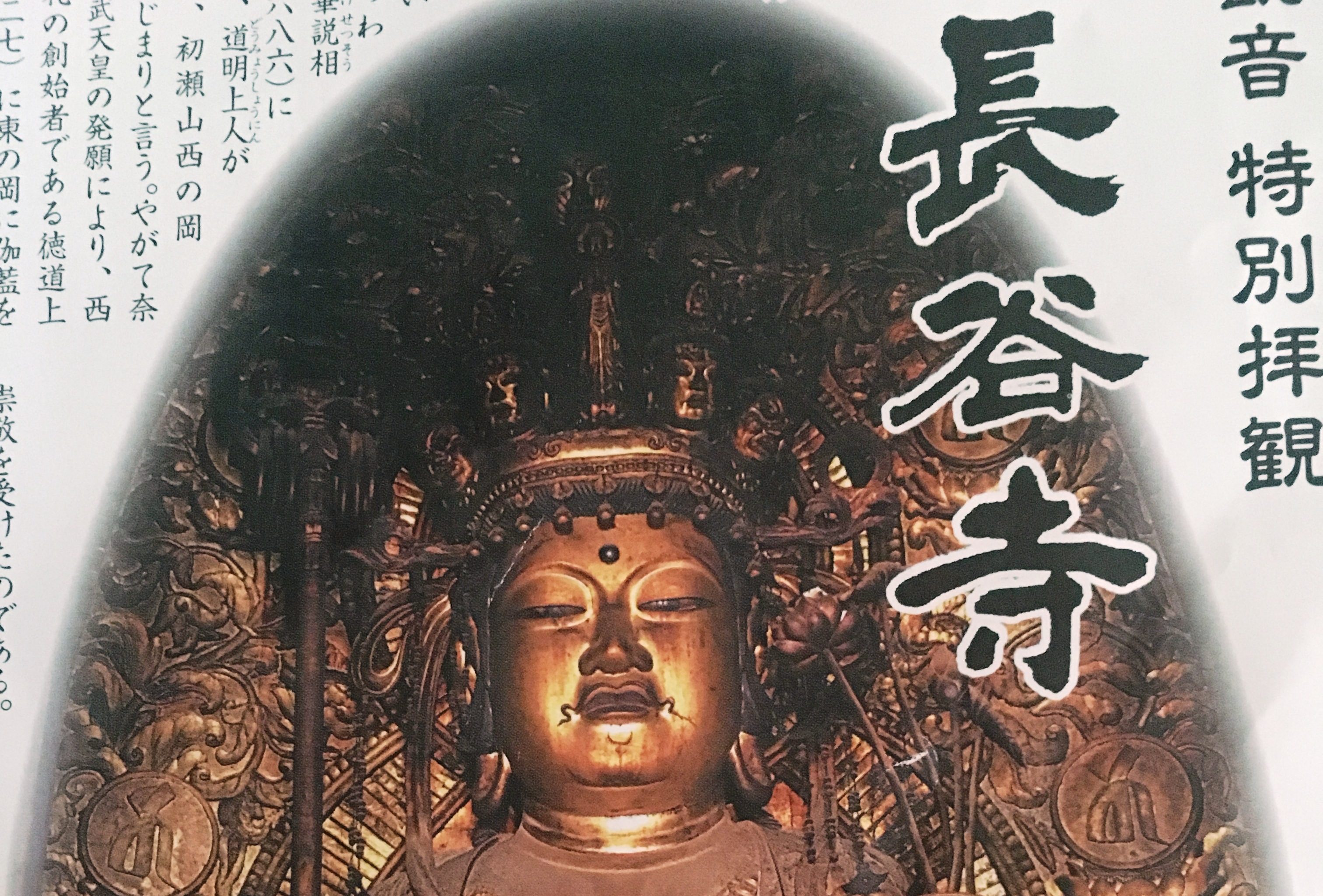

国宝鑑賞ログ

国宝鑑賞ログ 鑑賞ログ|長谷寺 大観音 特別拝観[奈良]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「奈良大和四寺のみほとけ」2019/6/18~9/23

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|東大寺 二月堂[奈良]

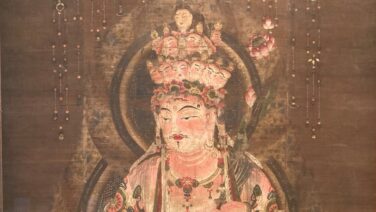

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|十一面観音像[奈良国立博物館]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|十一面観音立像[法華寺/奈良]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻