情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 梵鐘

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館  国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|梵鐘(旧道澄寺梵鐘)[栄山寺(榮山寺)/奈良]

特集・まとめ・資料

特集・まとめ・資料 特集|2020~21年 大晦日 国宝の除夜の鐘・年越イベント

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|法隆寺 東院 鐘楼[奈良]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|梵鐘[神護寺/京都]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|梵鐘[妙心寺/京都]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|梵鐘[建長寺/神奈川]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|梵鐘[円覚寺/神奈川]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|梵鐘[當麻寺/奈良]

国宝DB-工芸

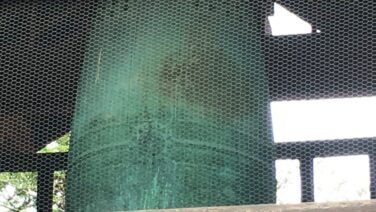

国宝DB-工芸 国宝-工芸|梵鐘[観世音寺/福岡]

特集・まとめ・資料

特集・まとめ・資料 特集|国宝の除夜の鐘

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|梵鐘[東大寺/奈良]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|梵鐘[平等院/京都]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸