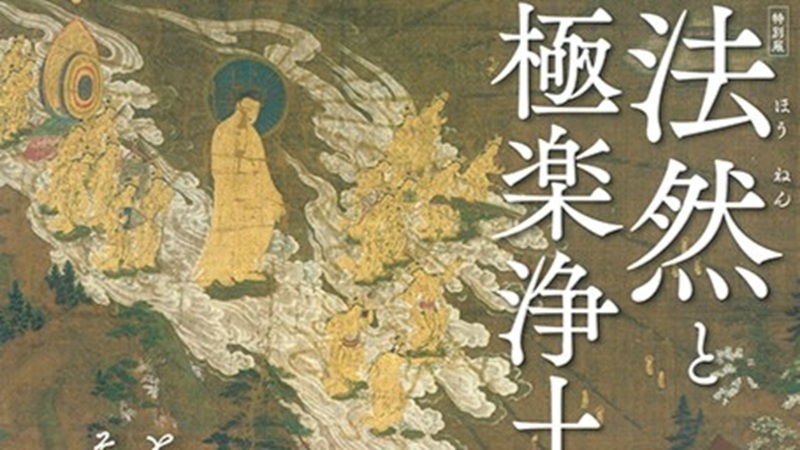

特別展「法然と極楽浄土」

2024年は浄土宗の開宗から850年で、浄土宗の開祖の法然上人の人生や浄土宗の展開についての展覧会「法然と極楽浄土」が春に東京国立博物館、秋に京都国立博物館でが開催されました。 秋の京都から1年後に九州国立博物館で開催されるのは、国宝や重要文化財には1年に移動できる回数や展示できる日数の制限があるからで、それで年をまたいでという事になったようです。

3館とも同じ展覧会ですが、展示内容はかなり変化があって、東京では徳川将軍家の庇護によって発展した歴史があるので東京の寺院からの出展みられ、京都では地元の寺院から法然や阿弥陀仏に関する京都限定の出展が多くありました。 そして九州はというと、法然上人から教えを受けて九州各地に浄土宗を伝えた聖光上人にまつわる展示が多いのです。 特に第 3 章では九州会場だけの展示が複数あるようです。

そして気になるのが、東京と京都でも人気だった撮影OKの香川県・法然寺の「仏涅槃群像」で、東京と京都では展示方法がかなり違いましたが、九州会場の写真を見る限りでは京都会場のフォーメーションに近いようです。 羅漢さんや動物たちの配置まで検証していませんので、両方いかれた方は確認してみてください。

この展覧会で観られる国宝

第 1 章 法然とその時代

第 2 章 阿弥陀仏の世界

第 3 章 法然の弟子たちと法脈

第 4 章 江戸時代の浄土宗

第 1 章 国宝『法然上人行状絵図(法然上人絵伝)』[知恩院/京都]

前期:第1巻、第10巻、第34巻

後期:第6巻、第7巻、第37巻

名前の通り法然上人の生涯を描いた絵巻で、法話や著述まで書かれた全48巻の大長編です。 法然上人の死後100年ほど経った頃に作られたもので、後半なんかは法然上人の教えを聴きに来る貴賤の人々の表情が生き生きと描かれています。

第 2 章 国宝『阿弥陀二十五菩薩来迎図(早来迎)』[知恩院/京都]

第2章は阿弥陀仏の世界という事で、3点の国宝絵画を含めた阿弥陀来迎や阿弥陀三尊の仏像や仏画が並びます。 修理が完了したばかりの知恩院の阿弥陀来迎図は、阿弥陀如来と眷属が間際の人を迎えに左上から右下に降りている絵で、そのスピード感あふれる様子から「早来迎」と呼ばれています。

第 2 章 国宝『山越阿弥陀図』[永観堂(禅林寺)/京都]

山越阿弥陀図は来迎図の一種で、山の向こうにある西方極楽浄土から阿弥陀如来がのぞいているもので、後期には永観堂と京博所蔵の2つの国宝絵画が公開されます。 永観堂のものは左右対称で、中央に阿弥陀如来の上半身が配置され、左右から小ぶりな観音菩薩と勢至菩薩が雲に乗って飛んでくるように描かれています。

第 2 章 国宝『山越阿弥陀図』[京都国立博物館]

京博の山越阿弥陀はやや身体を傾けた阿弥陀如来と、それぞれが動きのある6躯の菩薩が描かれています。 阿弥陀如来には結縁の糸が取り付けられていた跡があるので、臨終の時に用いられたのだろうという絵画です。 こちらの脇侍の菩薩は瓔珞や宝冠が豪華で、ちょっとなまめかしい雰囲気を感じます。

第 3 章 国宝『綴織当麻曼荼羅図(當麻曼荼羅)』[當麻寺/奈良]

こちら3会場全てで公開されるのですが、この展覧会で断トツのレア国宝です。 中将姫が蓮の糸で一夜のうちに織り上げたという伝説の曼荼羅ですが、実際には唐時代の中国か奈良時代の日本で織られた綴織の浄土曼荼羅です。 布製品は劣化が激しく、寄託されている奈良国立博物館でもめったに公開されず、九州で観られる機会は数十年単位で難しいのではないでしょうか。 公開期間が少ないのでご注意ください。

第 3 章 国宝『当麻曼荼羅縁起』[光明寺/神奈川]

前期:上巻、後期:下巻

鎌倉の材木座にある光明寺に伝わるこの絵巻物は、当麻寺の中将姫の伝承が描かれています。 描かれたのは鎌倉時代ですが、屋根を描かずに室内を描く吹抜屋台の技法など、平安時代からのやまと絵の雰囲気が残る絵画です。 後期に公開される下巻の最後は、阿弥陀如来と二十五菩薩の来迎で、仏様の表情がとてもかわいらしいんです。

展覧会 概要

日程:2025/10/7~11/30

休館:毎月曜日(祝日は開館し、翌火曜日が休館)

時間:9:30~17:00(入館は30分前まで)

夜間:金・土は20時まで開館延長(入館は30分前まで)

料金:一般¥2,000、大高生¥1,200、中学生以下無料