国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 古今集

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍  情報-博物館・美術館

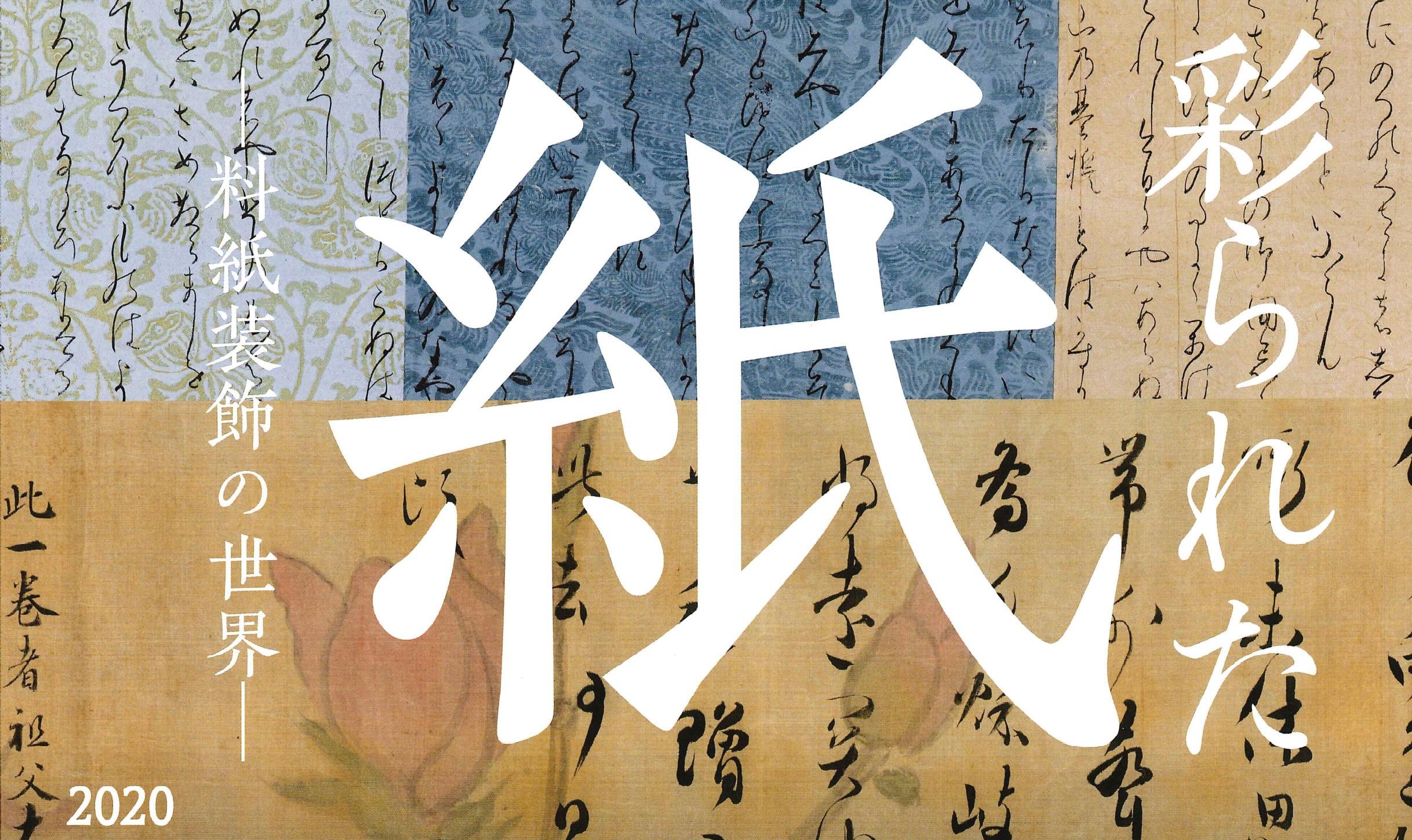

情報-博物館・美術館 情報|大倉集古館「彩られた紙」2021/4/6~6/6[東京]

国宝DB-書跡・典籍

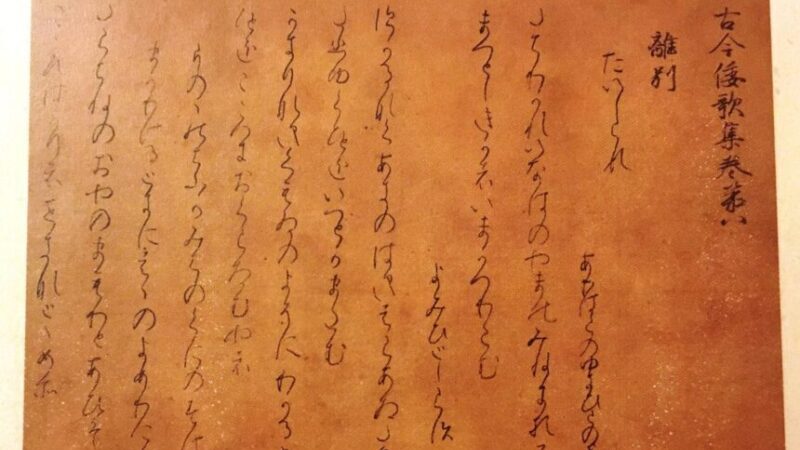

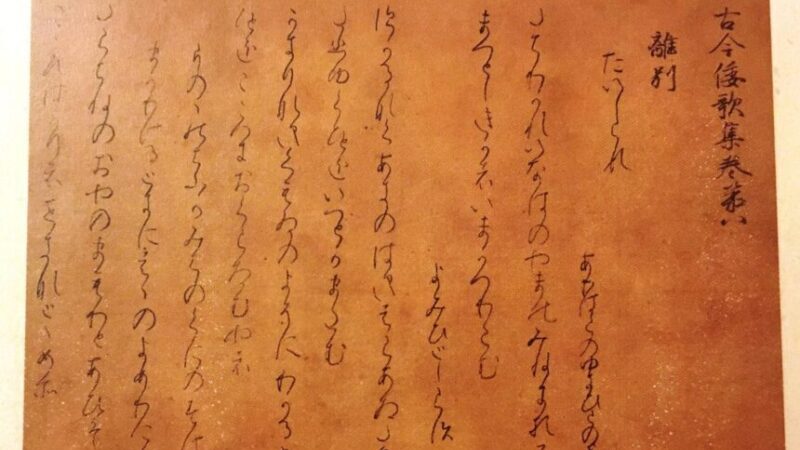

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|古今和歌集(本阿弥切本)巻第十二残巻[京都国立博物館]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|毛利博物館「特別展 国宝」2019/10/26~12/8[山口]

情報-博物館・美術館

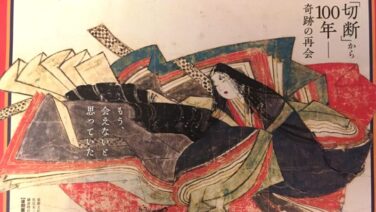

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「佐竹本三十六歌仙絵と王朝の美」2019/10/12~11/24[京都]

情報-博物館・美術館

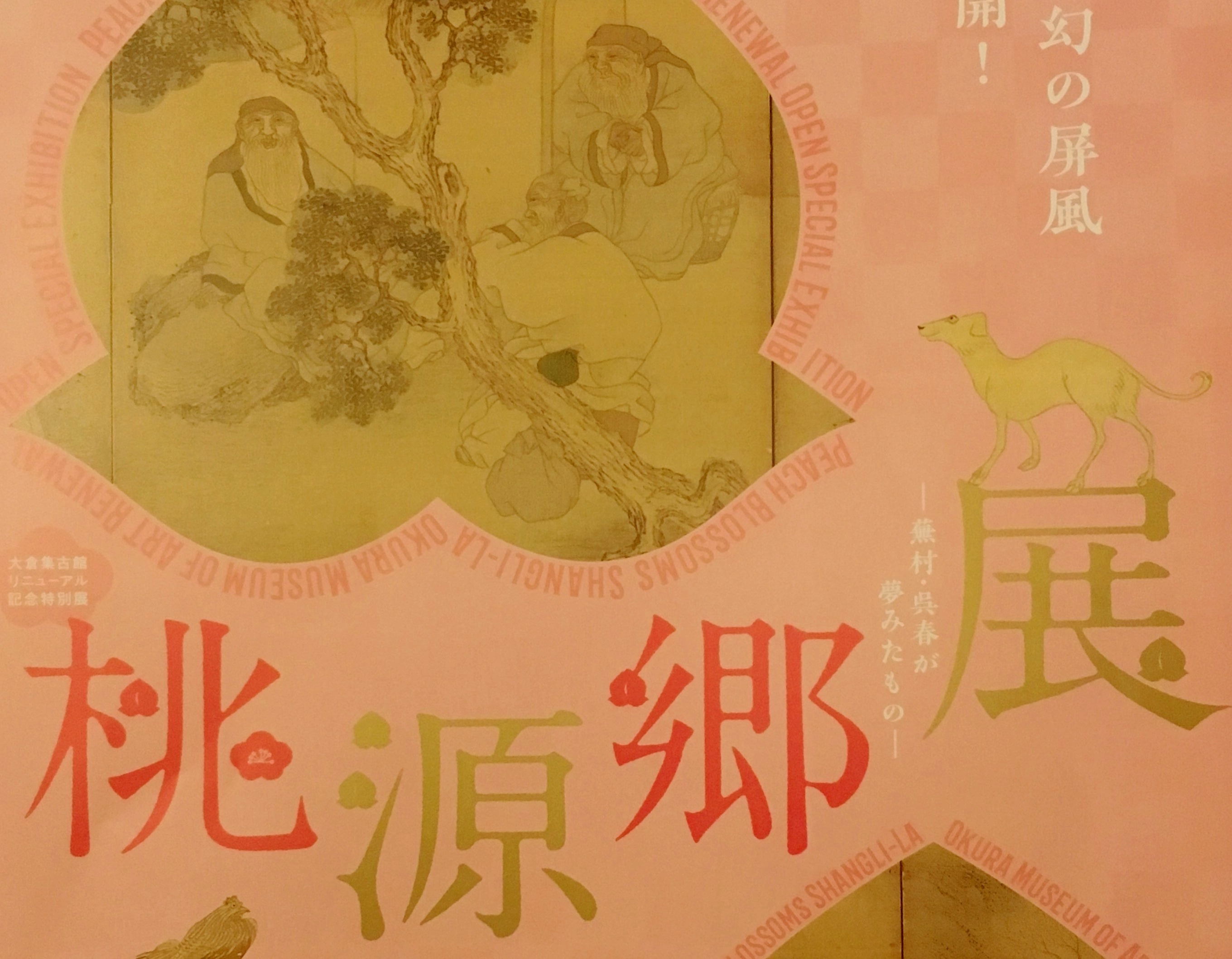

情報-博物館・美術館 情報|大倉集古館リニューアル「桃源郷展」2019/9/12~11/17

国宝DB-書跡・典籍

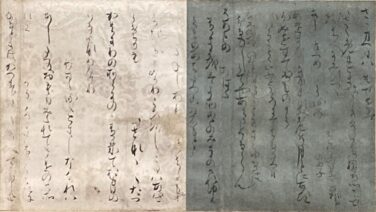

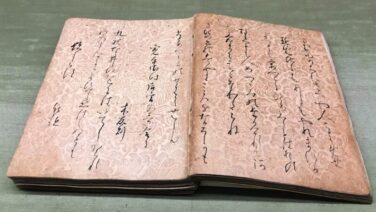

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|古今和歌集(元永本)[東京国立博物館]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|古今集巻第十九残巻(高野切)[前田育徳会]

国宝DB-刀剣

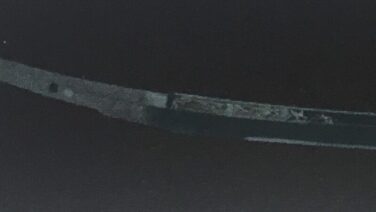

国宝DB-刀剣 国宝-工芸|太刀 銘 豊後国行平作(古今伝授の太刀)[永青文庫/東京]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|古今和歌集(曼殊院本)[曼殊院/京都]

国宝DB-書跡・典籍

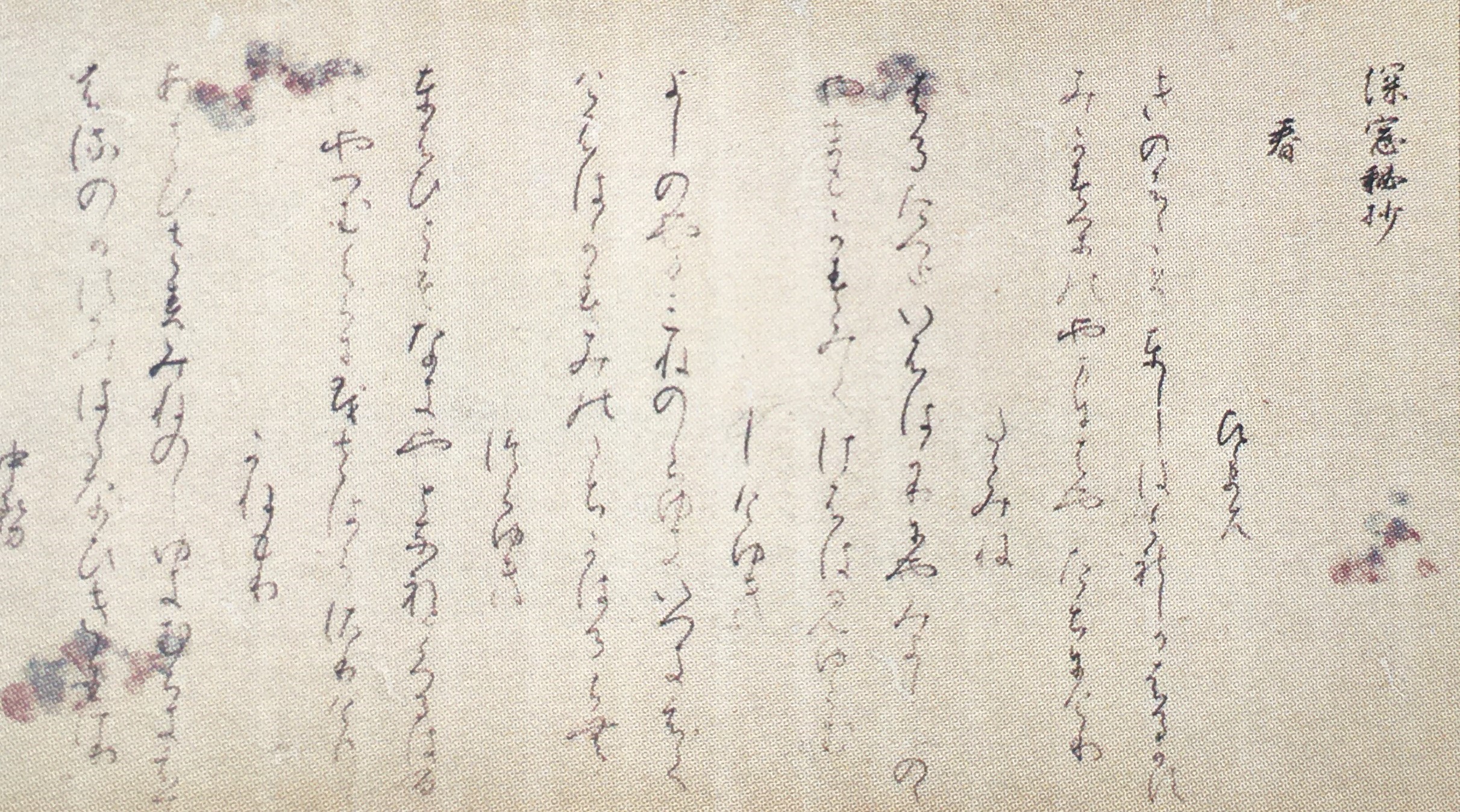

国宝DB-書跡・典籍 古来風躰抄[冷泉家時雨亭文庫/京都]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|古今和歌集(藤原定家筆)[冷泉家時雨亭文庫/京都]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|古今和歌集巻第廿(高野切本)[高知城歴史博物館/高知]

国宝DB-書跡・典籍

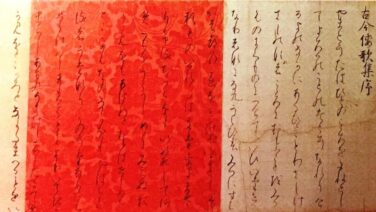

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|古今和歌集序(巻子本)[大倉集古館]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡|古今和歌集(高野切本)[個人蔵]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍