情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 古写経

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館  情報-博物館・美術館

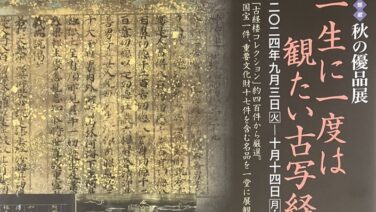

情報-博物館・美術館 情報|五島美術館「一生に一度は観たい古写経」2024/9/3~10/14[東京]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|石川県立美術館「まるごと奈良博」2024/7/6~8/25[石川]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「国宝室」2024年度スケジュール

情報-博物館・美術館

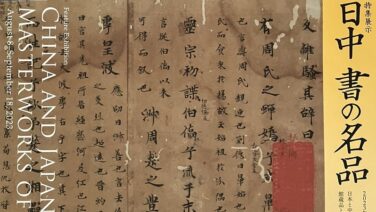

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「日中 書の名品」2023/8/8~9/18

情報-博物館・美術館

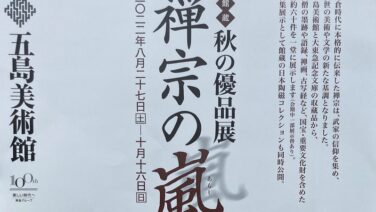

情報-博物館・美術館 情報|五島美術館「禅宗の嵐」2022/8/27~10/16[東京]

情報-博物館・美術館

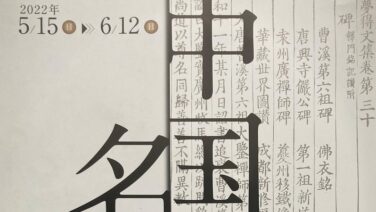

情報-博物館・美術館 情報|天理ギャラリー「中国古典名品展」2022/5/15~6/12[東京]

情報-博物館・美術館

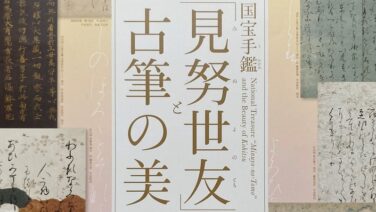

情報-博物館・美術館 情報|出光美術館「国宝手鑑「見努世友」と古筆の美」2022/4/23〜6/5[東京]

情報-博物館・美術館

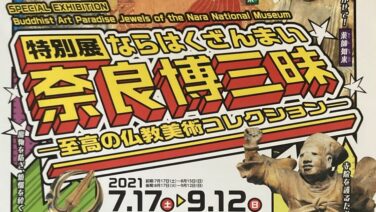

情報-博物館・美術館 情報|奈良国立博物館「奈良博三昧-至高の仏教美術コレクション-」2021/7/17~9/12

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「オリュンピア × ニッポン・ビジュツ」2021/6/5~7/4

情報-博物館・美術館

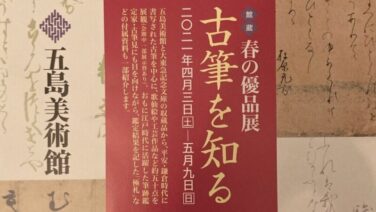

情報-博物館・美術館 情報|五島美術館「古筆を知る」2021/4/3~5/9[東京]

情報-博物館・美術館

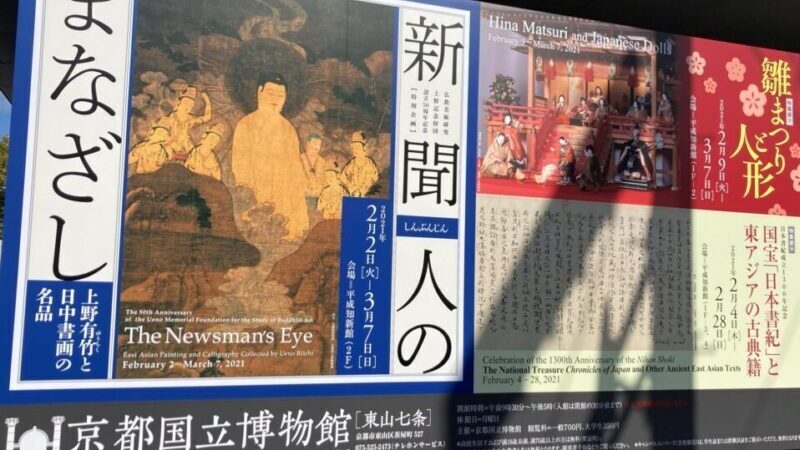

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館 2021年2月の名品ギャラリー(新聞人のまなざし・日本書紀)

情報-博物館・美術館

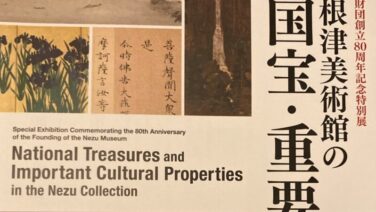

情報-博物館・美術館 情報|根津美術館「根津美術館の国宝・重要文化財」2020/11/14~12/20[東京]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|大阪市立美術館「天平礼賛」2020/10/27~12/13

情報-寺社・ご開帳・イベント

情報-寺社・ご開帳・イベント 情報|東寺 2020秋期特別公開[京都]

国宝DB-書跡・典籍

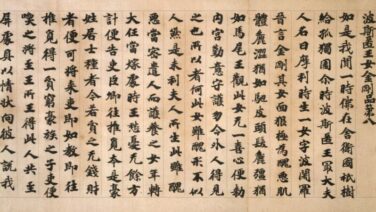

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|賢愚経 残巻(大聖武)[東京国立博物館]

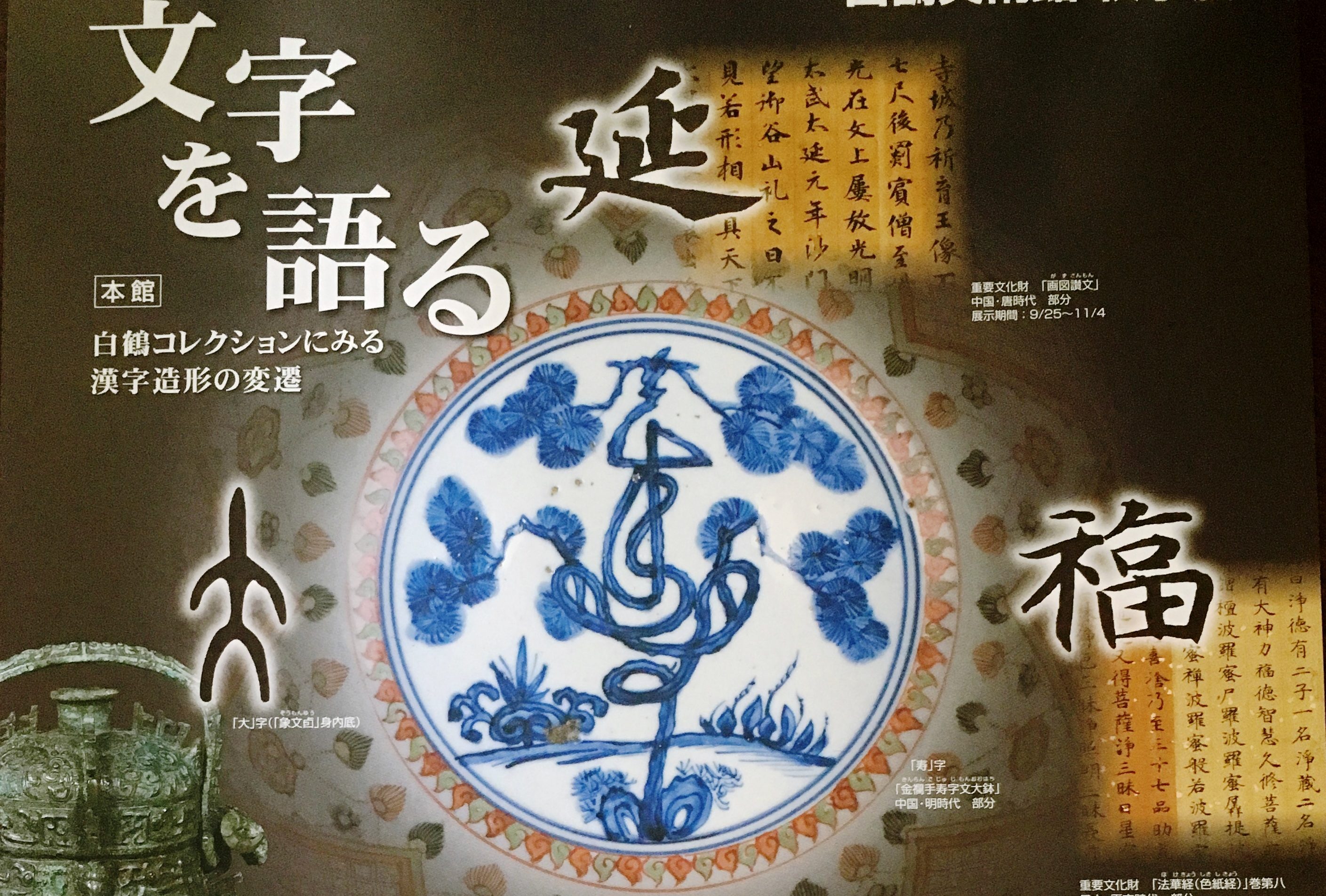

国宝鑑賞ログ

国宝鑑賞ログ 鑑賞ログ|白鶴美術館「文字を語る」

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|白鶴美術館「文字を語る」2019/9/25~12/8[兵庫]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|菩薩処胎経[知恩院/京都]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|絵因果経[上品蓮台寺/京都]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|細字金光明最勝王経[高野山龍光院/和歌山]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|大字法華経[高野山龍光院/和歌山]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|浄名玄論[京都国立博物館]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍