情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 四天王

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館  国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|四天王立像[興福寺中金堂/奈良]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|四天王立像[東大寺法華堂/奈良]

国宝DB-彫刻

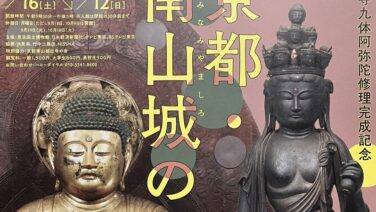

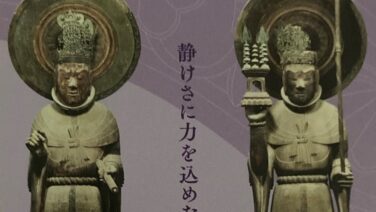

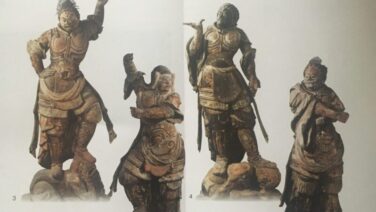

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|四天王立像[興福寺南円堂/奈良]

国宝DB-考古・歴史資料

国宝DB-考古・歴史資料 国宝-考古|石幢[普濟寺/東京]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|四天王立像[東大寺戒壇堂/奈良]

情報-寺社・ご開帳・イベント

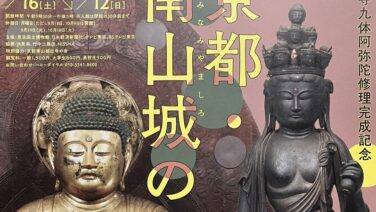

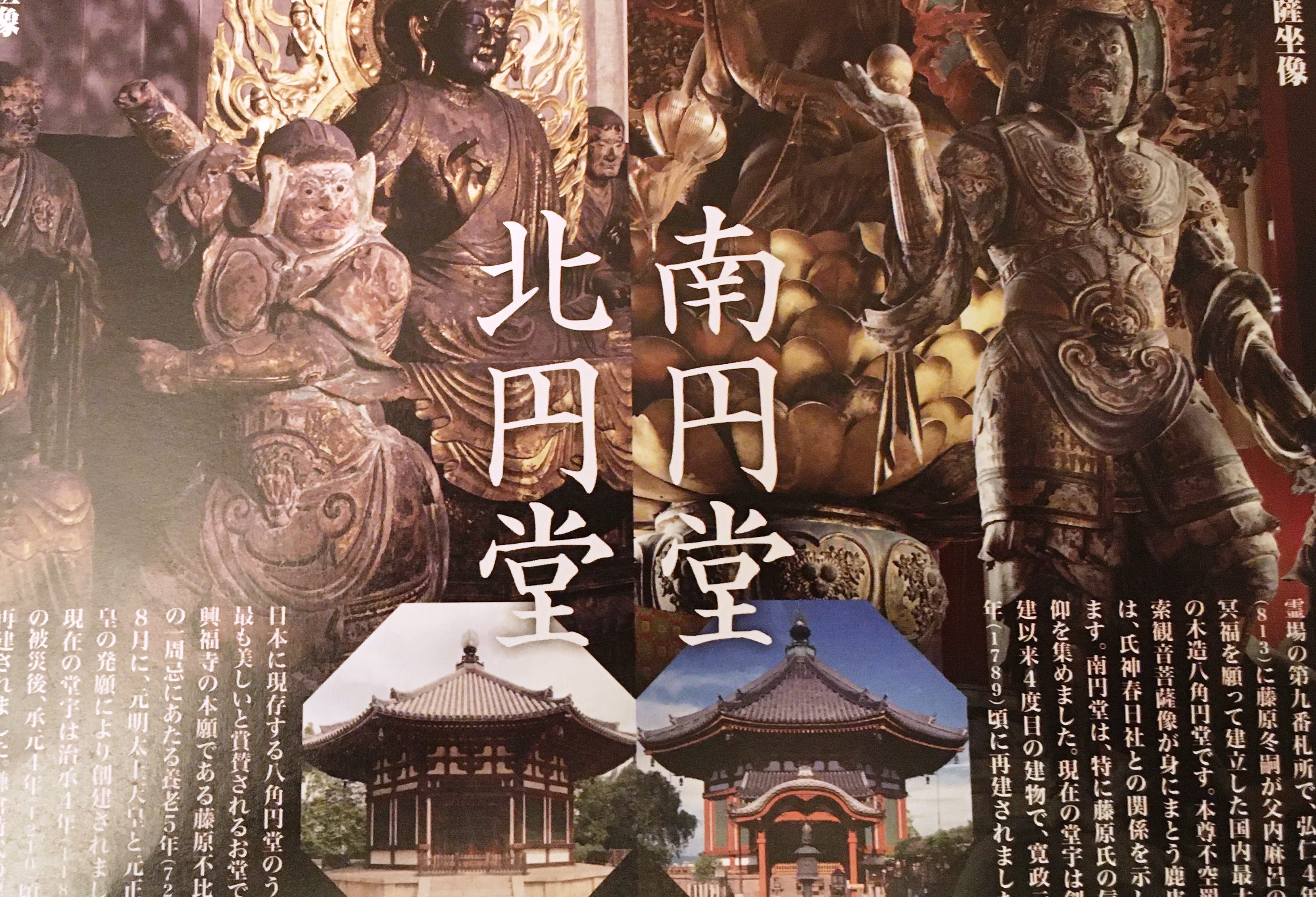

情報-寺社・ご開帳・イベント 情報|興福寺 北円堂・南円堂 特別公開[奈良]2019/10/17~11/10

国宝じゃないけど

国宝じゃないけど 鑑賞ログ|興福寺 中金堂

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|四天王立像[浄瑠璃寺/京都]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|四天王立像[法隆寺金堂/奈良]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|薬師如来・衆宝王菩薩・獅子吼菩薩・大自在王菩薩・二天王立像[唐招提寺/奈良]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|宝相華蒔絵宝珠箱[仁和寺/京都]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|金銅錫杖頭[善通寺/香川]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|四天王立像[興福寺北円堂/奈良]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|四天王立像[東寺/京都]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|二十八部衆立像[三十三間堂/京都]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻