情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 絵巻

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館  情報-博物館・美術館

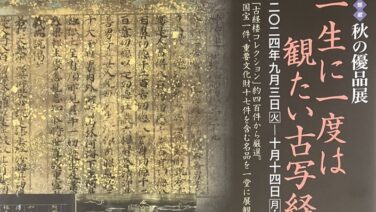

情報-博物館・美術館 情報|五島美術館「一生に一度は観たい古写経」2024/9/3~10/14[東京]

情報-博物館・美術館

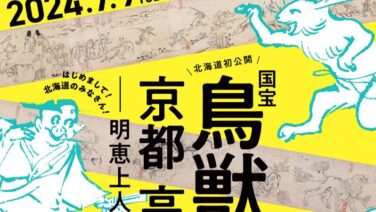

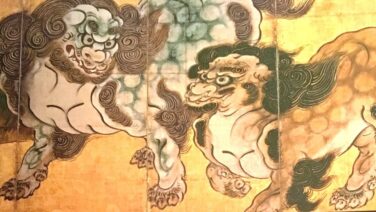

情報-博物館・美術館 情報|北海道立近代美術館「京都 高山寺展」2024/7/9~9/1[北海道]

情報-博物館・美術館

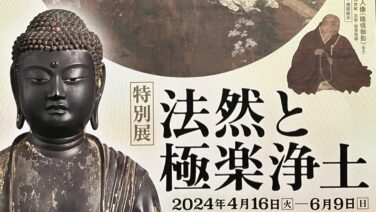

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「法然と極楽浄土」2024/4/16~6/9

情報-博物館・美術館

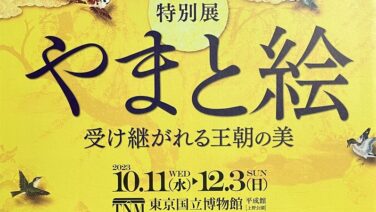

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「やまと絵」2023/10/11~12/3

情報-博物館・美術館

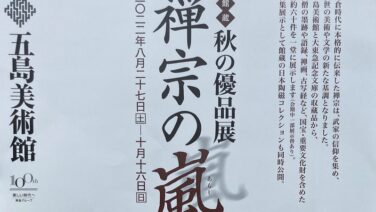

情報-博物館・美術館 情報|五島美術館「禅宗の嵐」2022/8/27~10/16[東京]

情報-博物館・美術館

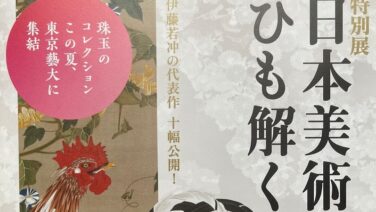

情報-博物館・美術館 情報|東京藝術大学大学美術館「日本美術をひも解く」2022/8/6~9/25

情報-博物館・美術館

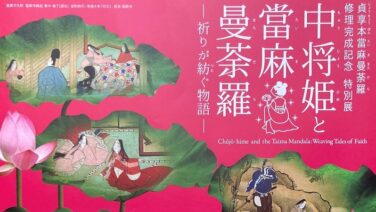

情報-博物館・美術館 情報|奈良国立博物館「中将姫と當麻曼荼羅-祈りが紡ぐ物語-」2022/7/16~8/28

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|松濤美術館「SHIBUYAで仏教美術」2022/4/9~5/29[東京]

情報-博物館・美術館

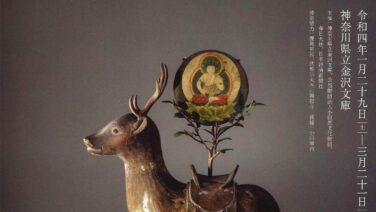

情報-博物館・美術館 情報|金沢文庫「春日神霊の旅」2022/1/29~3/21[神奈川]

特集・まとめ・資料

特集・まとめ・資料 特集|令和3年(2021年)新指定国宝

情報-博物館・美術館

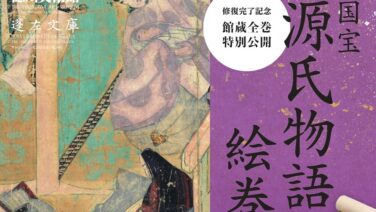

情報-博物館・美術館 情報|徳川美術館「国宝 源氏物語絵巻」2021/11/13~12/12[愛知]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「京の国宝―守り伝える日本のたから―」2021/7/24~9/12

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|奈良国立博物館「奈良博三昧-至高の仏教美術コレクション-」2021/7/17~9/12

情報-博物館・美術館

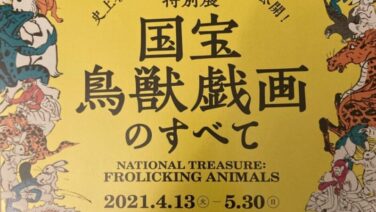

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「国宝 鳥獣戯画のすべて」2021/4/13~6/20

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|辟邪絵[奈良国立博物館]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|伴大納言絵詞[出光美術館/東京]

情報-博物館・美術館

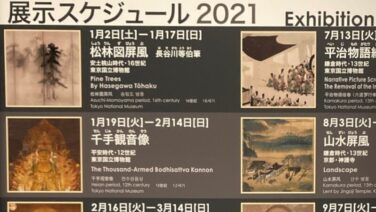

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「国宝室」2021年スケジュール

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「文化財修理の最先端」2020/12/19~2021/1/31

情報-博物館・美術館

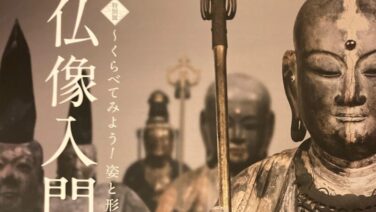

情報-博物館・美術館 情報|鎌倉国宝館「仏像入門―くらべてみよう!姿と形―」2020/10/10~11/29

情報-博物館・美術館

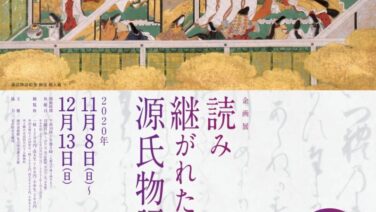

情報-博物館・美術館 情報|徳川美術館「読み継がれた源氏物語」2020/11/8~12/13[愛知]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|和歌山県立博物館「粉河寺縁起と粉河寺の歴史」2020/10/17~11/23[和歌山]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|北野天神縁起絵巻[北野天満宮/京都]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館