情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 聖徳太子

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館  情報-寺社・ご開帳・イベント

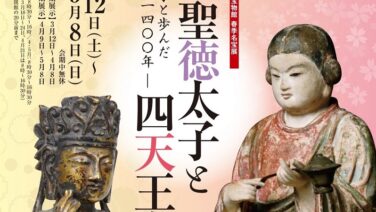

情報-寺社・ご開帳・イベント 情報|四天王寺 宝物館「聖徳太子と四天王寺」2022/3/12~5/8[大阪]

情報-博物館・美術館

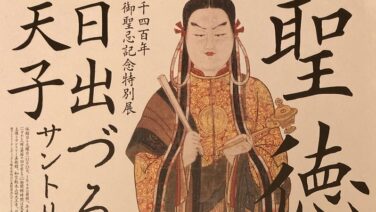

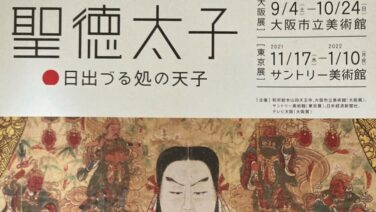

情報-博物館・美術館 情報|サントリー美術館「聖徳太子-日出づる処の天子」2021/11/17~2022/1/10[東京]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|大阪市立美術館「聖徳太子 日出づる処の天子」2021/9/4~10/24[大阪]

情報-博物館・美術館

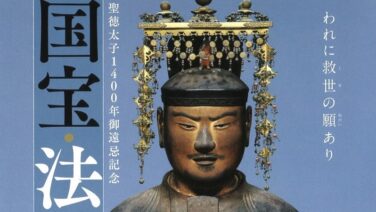

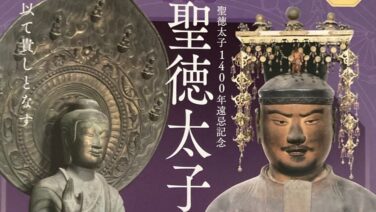

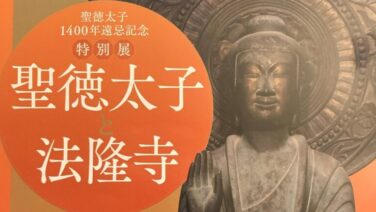

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「聖徳太子と法隆寺」2021/7/13~9/5

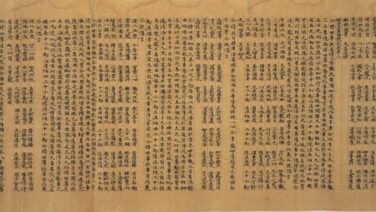

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|細字法華経[東京国立博物館]

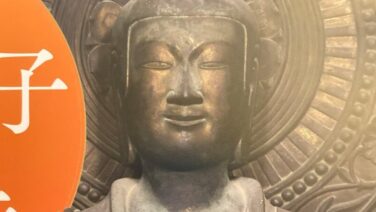

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|薬師如来坐像[法隆寺金堂/奈良]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|奈良国立博物館「聖徳太子と法隆寺」2021/4/27~6/20

国宝DB-彫刻

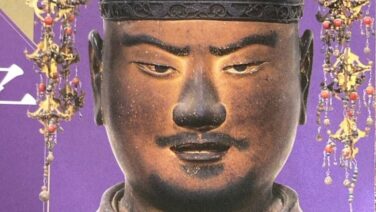

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|聖徳太子・侍者像[法隆寺 聖霊院]

情報-博物館・美術館

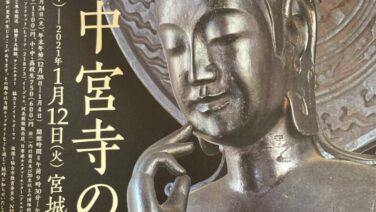

情報-博物館・美術館 情報|九州国立博物館「奈良・中宮寺の国宝」2021/1/26~3/21

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|宮城県美術館「奈良・中宮寺の国宝」2020/11/12~2021/1/12

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|鶴林寺 太子堂[兵庫]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|法隆寺 聖霊院[奈良]

国宝DB-彫刻

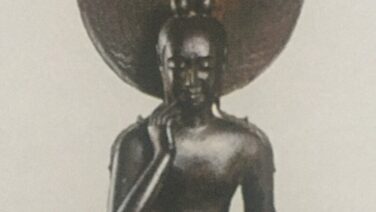

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|菩薩半跏像(伝如意輪観音)[中宮寺/奈良]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|手鑑 翰墨城[MOA美術館/静岡]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|鶴林寺 本堂[兵庫]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|法起寺 三重塔[奈良]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|法隆寺 金堂[奈良]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|夢殿[法隆寺東院/奈良]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|聖徳太子絵伝(秦致真筆)[東京国立博物館]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|金銅墨床[東京国立博物館]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|鵲尾形柄香炉[法隆寺献納/東京国立博物館]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|海磯鏡[東京国立博物館 法隆寺宝物館]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸