情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 行書

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館  国宝DB-書跡・典籍

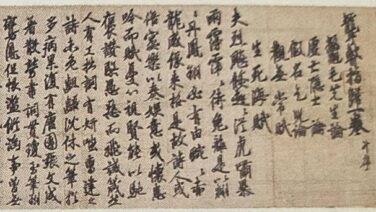

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|聾瞽指帰(空海筆)[金剛峯寺/和歌山]

国宝DB-書跡・典籍

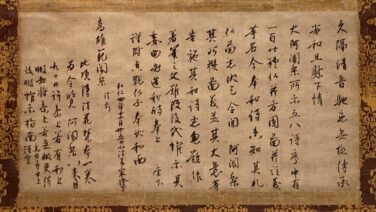

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|白氏詩巻(藤原行成筆)[東京国立博物館]

国宝DB-古文書

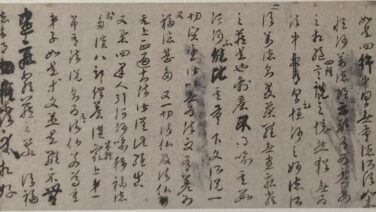

国宝DB-古文書 国宝-古文書|智証大師諡号勅書(小野道風筆)[東京国立博物館]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|金剛般若経開題残巻(空海筆)[奈良国立博物館]

国宝DB-書跡・典籍

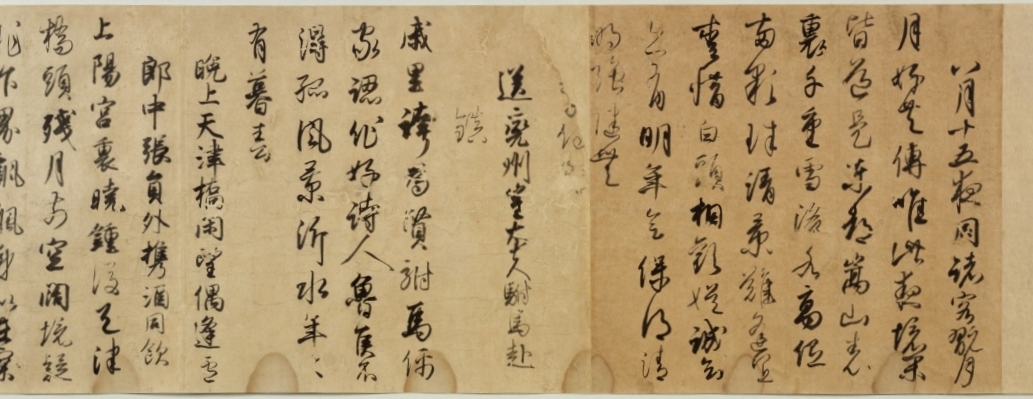

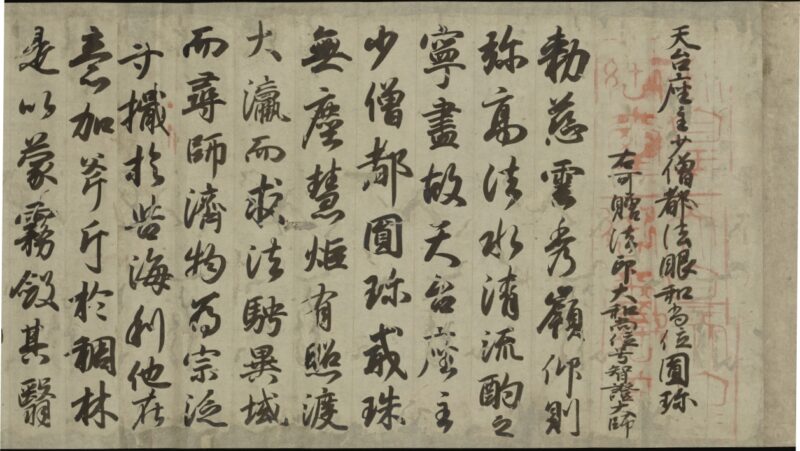

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|古林清茂墨蹟 送別偈[五島美術館/東京]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|芦手絵和漢朗詠抄[京都国立博物館]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|手鑑 藻塩草[京都国立博物館]

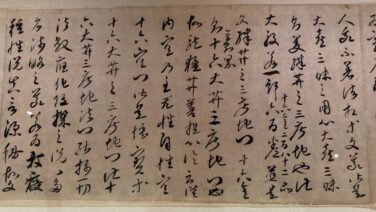

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 倭漢抄 下巻[陽明文庫/京都]

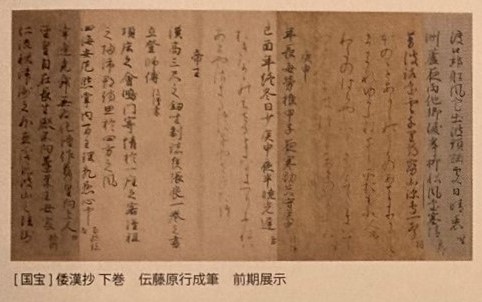

国宝DB-古文書

国宝DB-古文書 国宝-古文書|趙子昂書 与中峰明本尺贖[静嘉堂文庫]

国宝DB-古文書

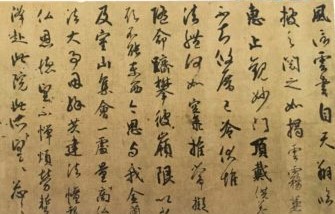

国宝DB-古文書 国宝-古文書|風信帖(空海筆)[東寺/京都]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|金剛般若経開題残巻(空海筆)[京都国立博物館]

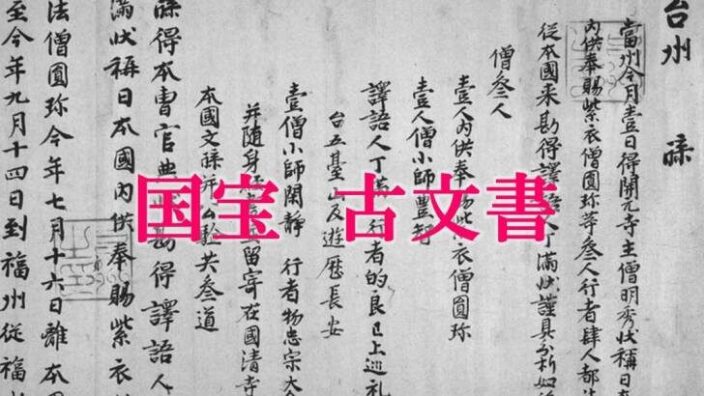

国宝DB-古文書

国宝DB-古文書 国宝-古文書|尺牘 久隔帖(伝最澄筆)[奈良国立博物館]

国宝DB-古文書

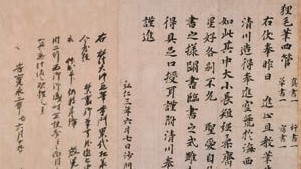

国宝DB-古文書 国宝-古文書|狸毛筆奉献表(伝空海筆)[醍醐寺/京都]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍