情報-博物館・美術館

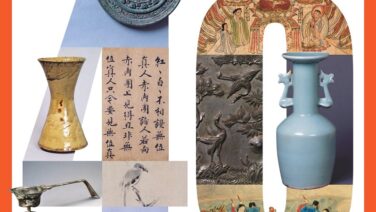

情報-博物館・美術館 陶磁器

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館  情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|MOA美術館「開館40周年記念名品展 第1部」2022/1/28~3/27[静岡]

特集・まとめ・資料

特集・まとめ・資料 まとめ|国宝が常時展示されている 美術館・博物館

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|根津美術館「国宝燕子花図屏風-色彩の誘惑」2021/4/17~5/16[東京]

情報-博物館・美術館

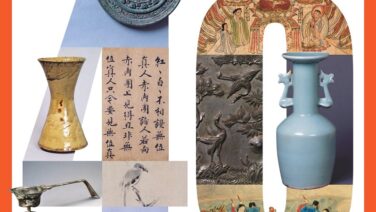

情報-博物館・美術館 情報|MOA美術館「名品展 国宝 紅白梅図屏風」2021/1/22~3/9[静岡県熱海市]

情報-博物館・美術館

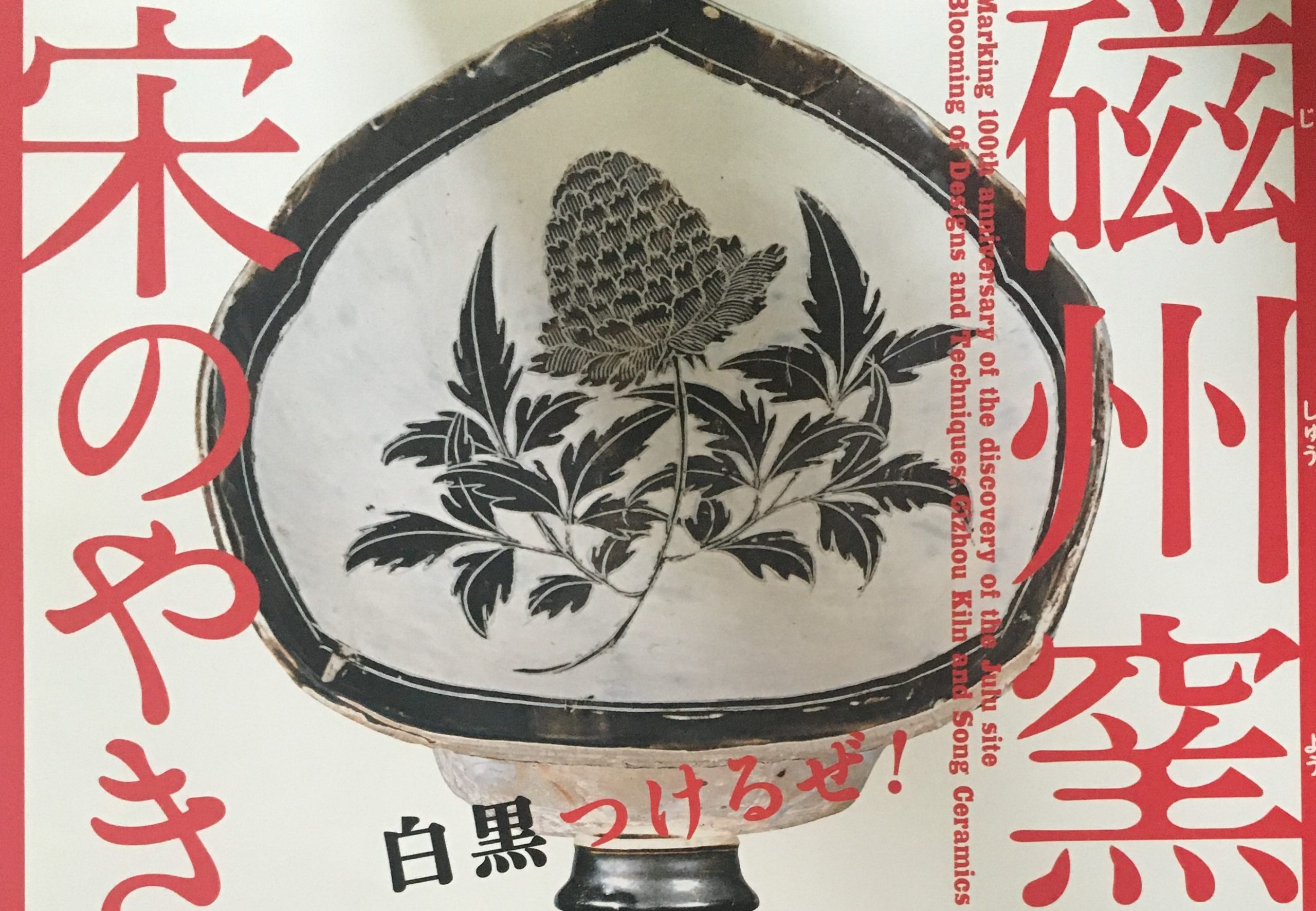

情報-博物館・美術館 情報|静嘉堂文庫美術館「磁州窯と宋のやきもの」2020/1/18~3/1[東京]

情報-博物館・美術館

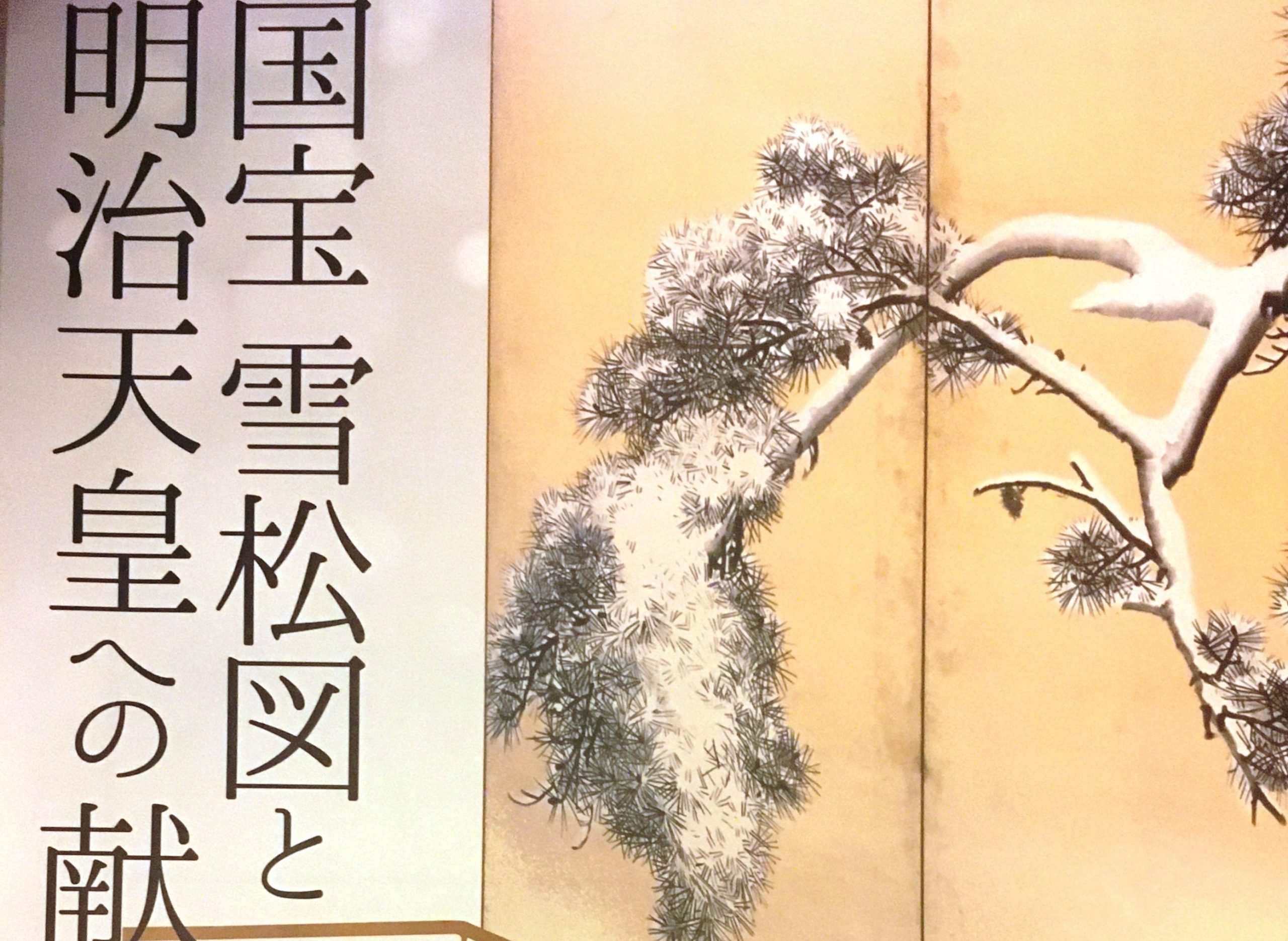

情報-博物館・美術館 情報|三井記念美術館「国宝 雪松図屏風と明治天皇への献茶」2019/12/14~2020/1/30[東京]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|飛青磁花生[大阪市立東洋陶磁美術館]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|日本刀の華 備前刀@静嘉堂文庫美術館/東京(4/13~6/2)

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|根津美術館「新・桃山の茶陶」2018/10/20~12/16[東京]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|秋草文壺[慶応義塾]

国宝DB-工芸

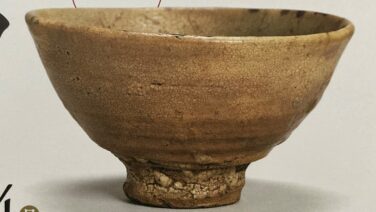

国宝DB-工芸 国宝-工芸|井戸茶碗(銘 喜左衛門)[孤篷庵/京都]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|楽焼白片身変茶碗(銘 不二山)光悦作[サンリツ服部美術館/長野]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸