- 国宝室とは

- 2025年度スケジュール

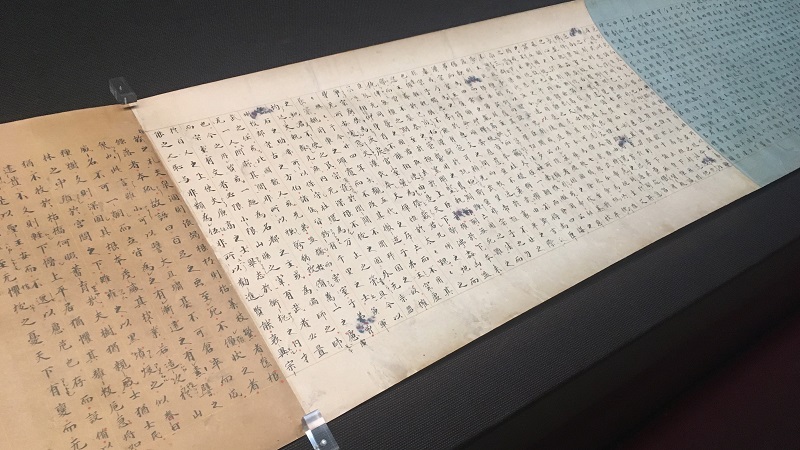

- 花下遊楽図屏風[東京国立博物館]2025/3/18~4/13

- 古今和歌集(元永本)[東京国立博物館]2025/4/15~5/11

- 群書治要[東京国立博物館]2025/5/13~6/15

- 六道絵[聖衆来迎寺/滋賀]2025/6/17~7/21

- 納涼図屏風[東京国立博物館]2025/7/23~8/17

- 白氏詩巻(藤原行成筆)[東京国立博物館]2025/8/19~9/21

- 平治物語絵詞「六波羅行幸巻」[東京国立博物館]2025/9/22~10/26

- 法華経(久能寺経)[鉄舟寺/静岡]2025/10/28~11/24

- 寛平御時后宮歌合[東京国立博物館]2025/11/26~12/21

- 松林図屏風 長谷川等伯筆[東京国立博物館]2026/1/1~1/12

- 十六羅漢像 から第十尊者[東京国立博物館]2026/1/14~2/15

- 医心方(半井家本)[東京国立博物館]2026/2/17~3/15

国宝室とは

東京国立博物館本館の2階にある、国宝が1点だけ展示される部屋です。 数週間~1ヶ月ほどで展示替えがあり、東京国立博物館が所蔵または寄託されている国宝から、年に十数件が公開されます。 部屋の中央には椅子があり、落ち着いた雰囲気の中で国宝が鑑賞できる貴重な空間です。

2025年度スケジュール

2月の上旬にこのページを書いた段階では、国宝室に掲示してあった7月までの予定しか分かりませんでしたが、今年度のスケジュールがWEBサイトに掲示されたので、追記しました。

今年は万博の開催される関西で、2つの国宝展をはじめ大型の日本美術の展覧会が複数あって、東博からも数多くの国宝が出張します。その影響で、国宝室はさすがに国宝が公開されますが、通常展への国宝出展は少なめです。 掛軸や経典のように、複数の品が1件として国宝に指定されているようなものは、同時期に複数の美術館博物館で公開されるケースもあるようです。

久能寺経や十六羅漢図など、お馴染みの作品が並ぶほか、以前は毎春恒例だったのに特別展への出展で桜の時期の国宝室での公開は2019年以来となる花下遊楽図屏風が楽しみです。 他にも夏には六道絵と納涼図屏風が続き、国宝室は4年ぶりの平治物語絵詞「六波羅行幸巻」と、今年は絵画の当たり年ですね。

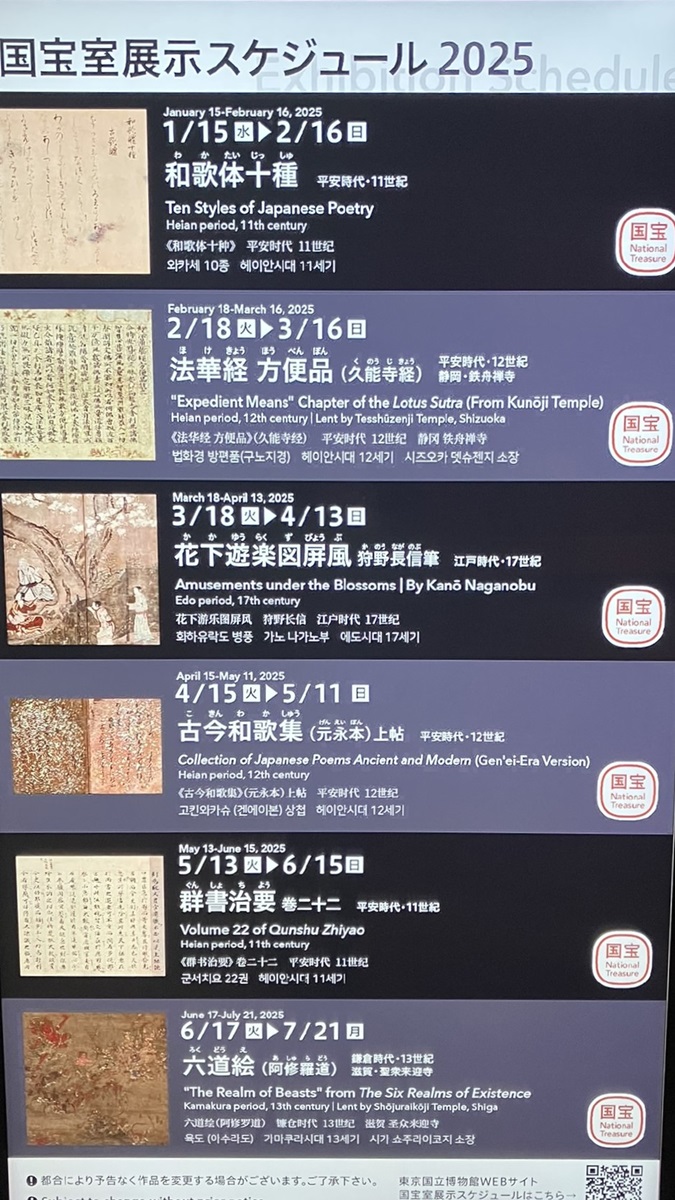

花下遊楽図屏風[東京国立博物館]2025/3/18~4/13

桃山~寛永あたりの酒宴の様子を描いた六曲一双屏風で、毎年お花見の時期の国宝室ではお馴染みの作品ですが、ここ数年は特別展への出展が続いたので国宝室で公開されるのは2019年以来です。 博物館を一歩外に出ると、この絵画のような楽しい宴会があちらこちらで開かれています。

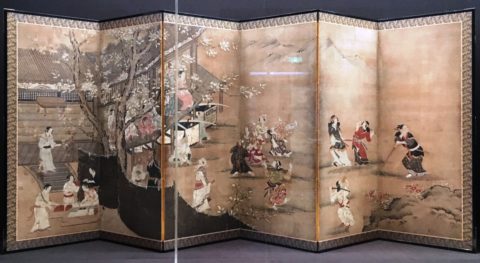

古今和歌集(元永本)[東京国立博物館]2025/4/15~5/11

平安時代末に書写された古今和歌集で、2冊の内の上巻に元永三年(1120年)に書写されたことが記録されているので、元永本と呼ばれています。 平安中期よりもやや力強い筆になってきた頃で、料紙の華やかさと供に院政期の雅を感じることができる名品です。 冊子なので一度の公開で見開き2Pしか観ることができないので、今回はどのページが公開されるかも楽しみです。

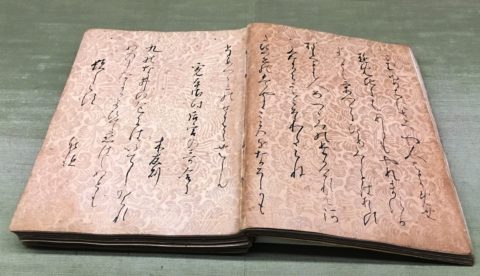

群書治要[東京国立博物館]2025/5/13~6/15

唐の太宗皇帝が編纂させた政治に関する書物、というと堅苦しい冊子か巻物を想像しますが、こちらは公家の九条家に伝わったもので、様々な色に染められた料紙に金泥で枠線が引かれるという、装飾経のような実に雅な逸品です。

六道絵[聖衆来迎寺/滋賀]2025/6/17~7/21

今年、大活躍するのがこの『六道絵』で、15幅が各地の美術館博物館に寄託されているので、寄託先の展覧会で公開されるんです。 国宝室では「阿修羅道」が、5/20~6/15には奈良国立博物館「超・国宝-祈りのかがやき-」で「阿鼻地獄」と「人道不浄相」が、大阪市立美術館「日本国宝展」では「餓鬼道」「天道」「優婆塞戒経所説念仏功徳」が2025/4/26~6/15の期間中に展示替えしながら公開されるようです。

納涼図屏風[東京国立博物館]2025/7/23~8/17

狩野探幽の高弟だった久隅守景による2曲1隻屏風で、夕顔の棚の下でくつろぐ3人家族が描かれています。 近くで観ると、衣の透け具合や平和な家族のほっこりした表情、おぼろげな月など魅力ポイント満載の逸品です。 7~8月の公開で今年もきっと猛暑でしょうから、江戸の夕涼みがうらやましくなりそうです。

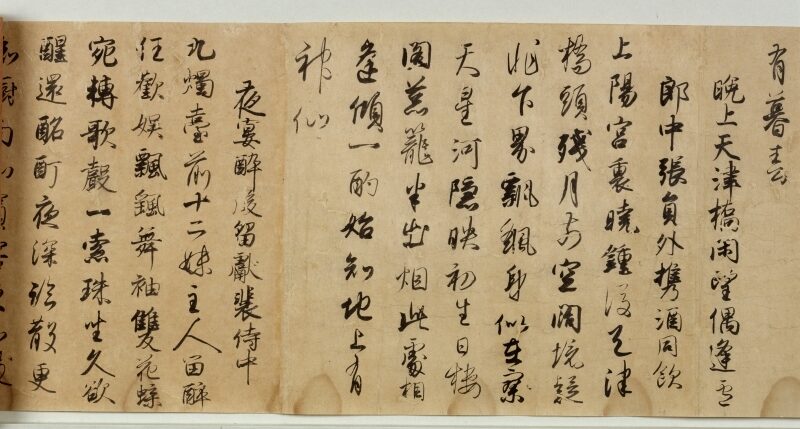

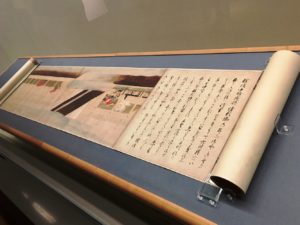

白氏詩巻(藤原行成筆)[東京国立博物館]2025/8/19~9/21

去年の大河ドラマ「光る君へ」で一躍有名になった藤原行成による書で、唐時代の中国の詩人で平安時代の貴族に人気のあった白楽天の漢詩を書写したものです。 現在は全体的にベージュから茶色ですが、微妙に色合いの異なる紙が継がれています。

平治物語絵詞「六波羅行幸巻」[東京国立博物館]2025/9/22~10/26

鎌倉時代に作られた絵巻物で、源平の戦いのきかっけになった平治の乱が描かれています。 平安時代の絵画は引き目鉤鼻で個性を消した顔ですが、このあたりから表情が豊かになるので、モブたちの人物観察をしても面白いです。 長い絵巻物なので、どの部分が公開されるか今から楽しみです。

法華経(久能寺経)[鉄舟寺/静岡]2025/10/28~11/24

こちらは3年連続の国宝室登板で、19巻が1件として国宝に指定されているので、大阪市立美術館「日本国宝展」でも公開されるようです。 鳥羽天皇と待賢門院を中心として作られた華やかな装飾経で、安楽寿院から推古天皇の時代まで遡る古刹の久能寺経に移されたので、久能寺経と呼ばれています。

寛平御時后宮歌合[東京国立博物館]2025/11/26~12/21

光る君の時代から100年ほど前の寛平時代に宇多天皇の母后の班子女王邸で開かれた歌合せの時の和歌が書かれた歌集です。 紀友則、紀貫之、壬生忠岑、大江千里とそうそうたる名前が並んでいて、桓武天皇の孫で光孝天皇の女御になり、やがて皇太后になる班子女王のサロンの華やかさが思われます。

松林図屏風 長谷川等伯筆[東京国立博物館]2026/1/1~1/12

毎年恒例、お正月の国宝室は等伯の松林図が迎えてくれます。 ほぼ毎年観に行っていますが、公開が1/2~2週間弱だけなのでいつも混んでいて、うまく写真を撮れたことがありません。 今年は秋に石川県七尾美術館の開館30周年記念展に出張するようです。

十六羅漢像 から第十尊者[東京国立博物館]2026/1/14~2/15

滋賀県大津市にある聖衆来迎寺に伝来した現存最古の十六羅漢図です。 掛軸16幅がそろっているので、ほぼ毎年国宝室で公開されるだけでなく、通常展や他館への貸し出しも多めです。 今年は4/8~5/25に本館3室で公開される他、4/19~5/18には奈良国立博物館へも出張するようです。

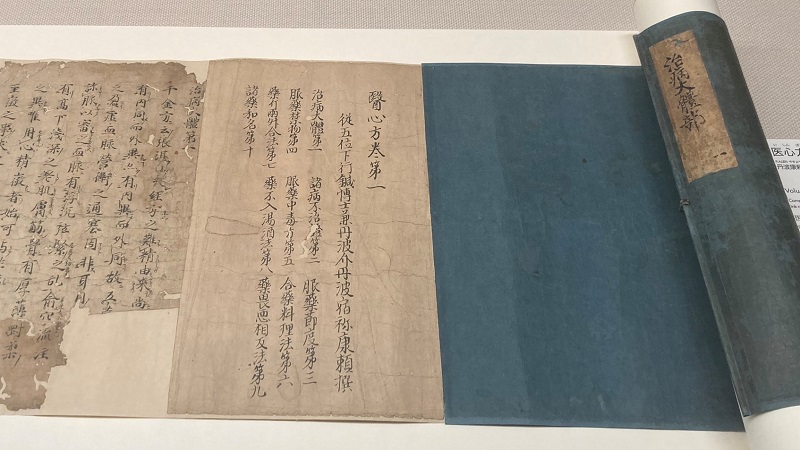

医心方(半井家本)[東京国立博物館]2026/2/17~3/15

医心方は、平安時代中期の鍼博士「丹波康頼」が中国の医学書を編纂して作った日本最古の医学書で、こちらは長く宮中にあったものを室町時代に正親町天皇から典薬頭だった半井光成に下賜された現存最古の写本です。 全30巻と1冊の内、今回は第1巻が公開されます。

※『和歌体十種』『納涼図』『白氏詩巻』『松林図』の画像は「研究情報アーカイブズ」のものを使用しています。