特集・まとめ・資料

特集・まとめ・資料 法華経

特集・まとめ・資料

特集・まとめ・資料  国宝DB-書跡・典籍

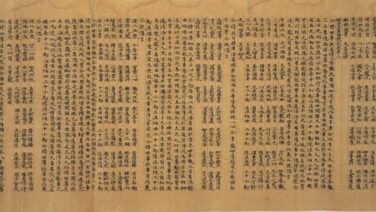

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|細字法華経[東京国立博物館]

情報-寺社・ご開帳・イベント

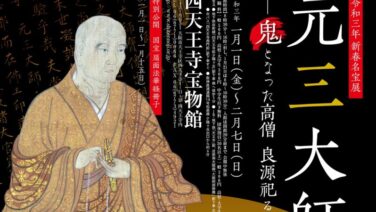

情報-寺社・ご開帳・イベント 情報|四天王寺 宝物館「元三大師堂 ~鬼となった高僧 良源祀る御堂の歴史~」2021/1/1~2/7[大阪]

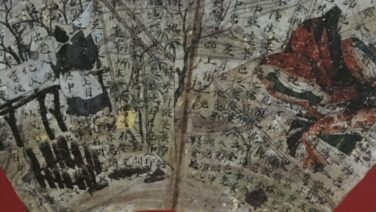

国宝DB-絵画

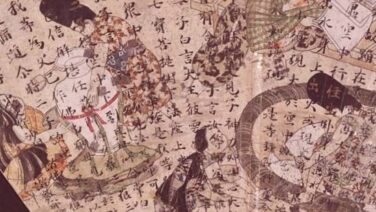

国宝DB-絵画 国宝-絵画|扇面法華経冊子[東京国立博物館]

国宝DB-絵画

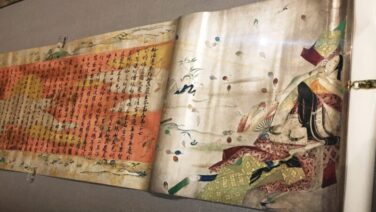

国宝DB-絵画 国宝-絵画|平家納経[厳島神社/広島]

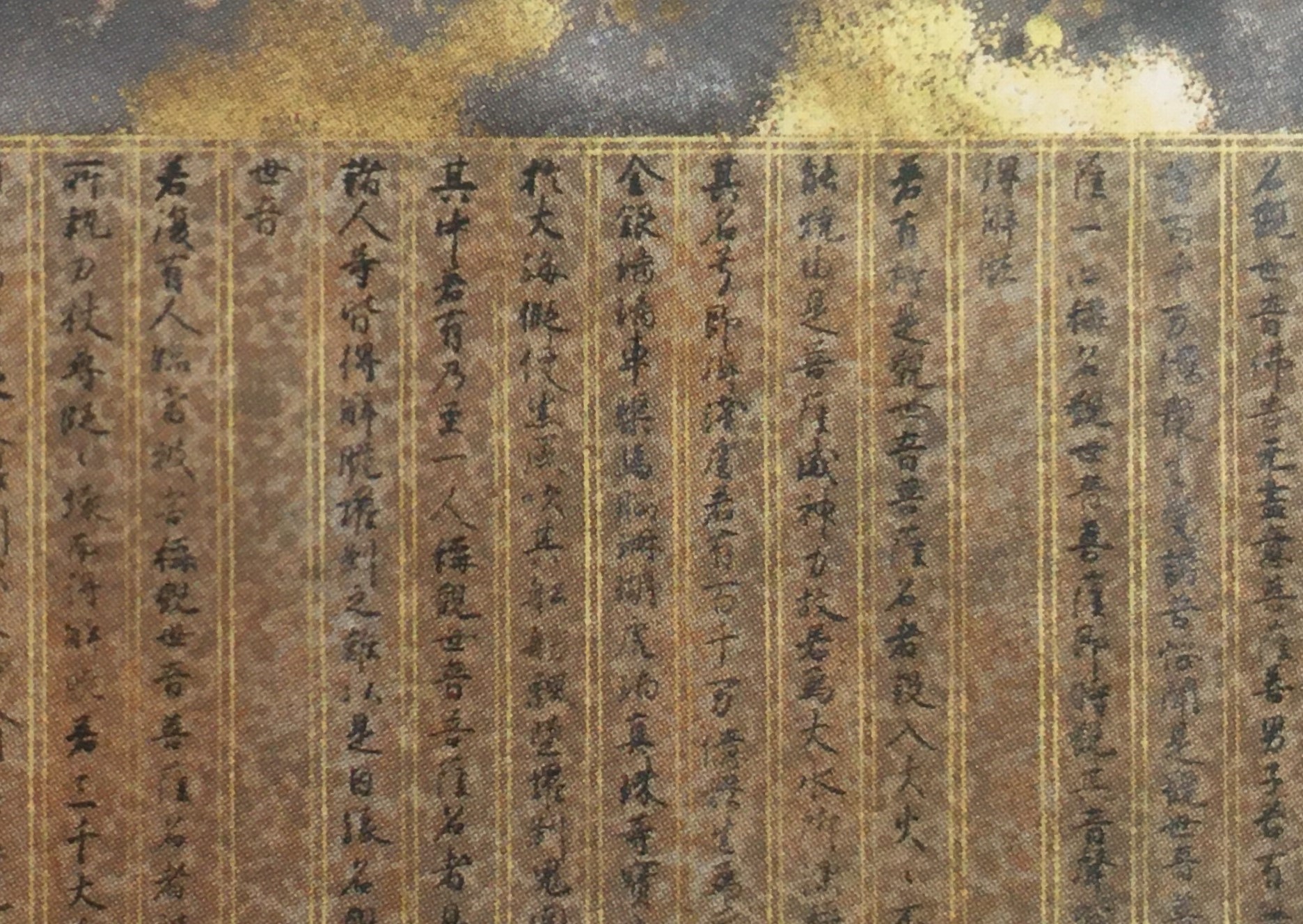

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|法華経方便品(竹生島経)[東京国立博物館]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|法華経(色紙)巻第六[高野山金剛峯寺]

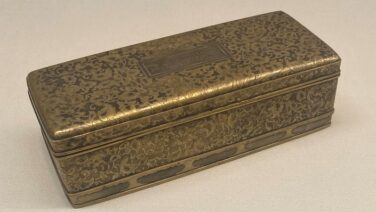

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|仏功徳蒔絵経箱[藤田美術館/大阪]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|宝相華蒔絵経箱[延暦寺/滋賀]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|法華経(運慶願経)巻第8[個人蔵]

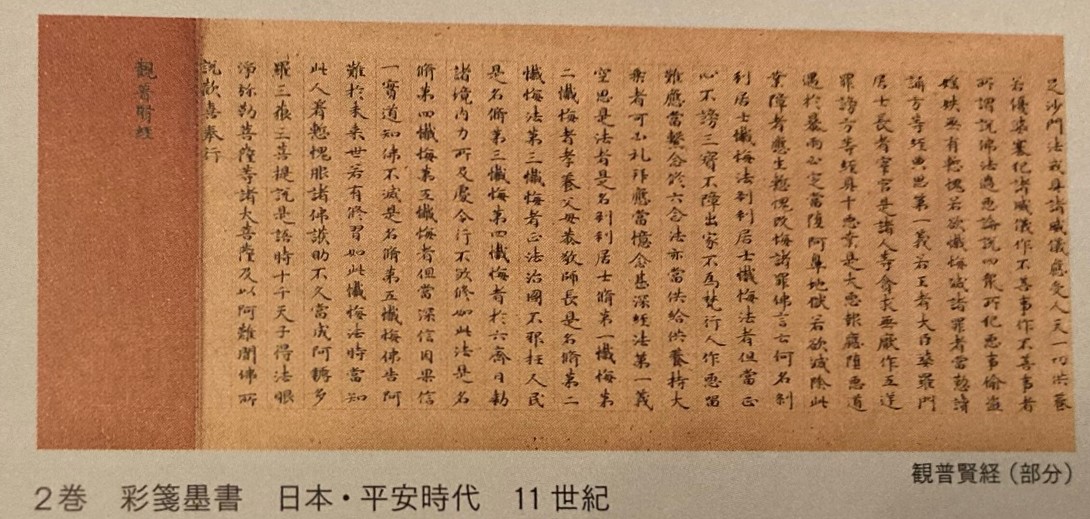

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|無量義経・観普賢経[根津美術館/東京]

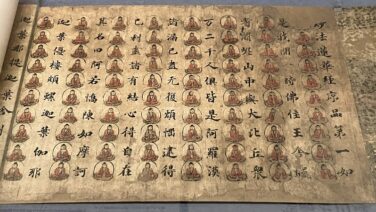

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|一字一仏法華経序品[善通寺/香川]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|紺紙金字法華経・観普賢経[厳島神社/広島]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|法華経(久能寺経)[鉄舟寺/静岡]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|法華経序品(竹生島経)[宝厳寺/滋賀]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|金銀鍍宝相華文経箱(横川出土)[延暦寺/滋賀]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|長谷寺経(般若心経・阿弥陀経・法華経)[長谷寺/奈良]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|一字蓮台法華経(普賢勧発品)[大和文華館/奈良]

国宝DB-考古・歴史資料

国宝DB-考古・歴史資料 国宝-考古|銅筥・銅板法華経[国玉神社/福岡]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|法華経(運慶願経)[真正極楽寺(真如堂)/京都]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|法華経一品経(慈光寺経)[慈光寺/埼玉]

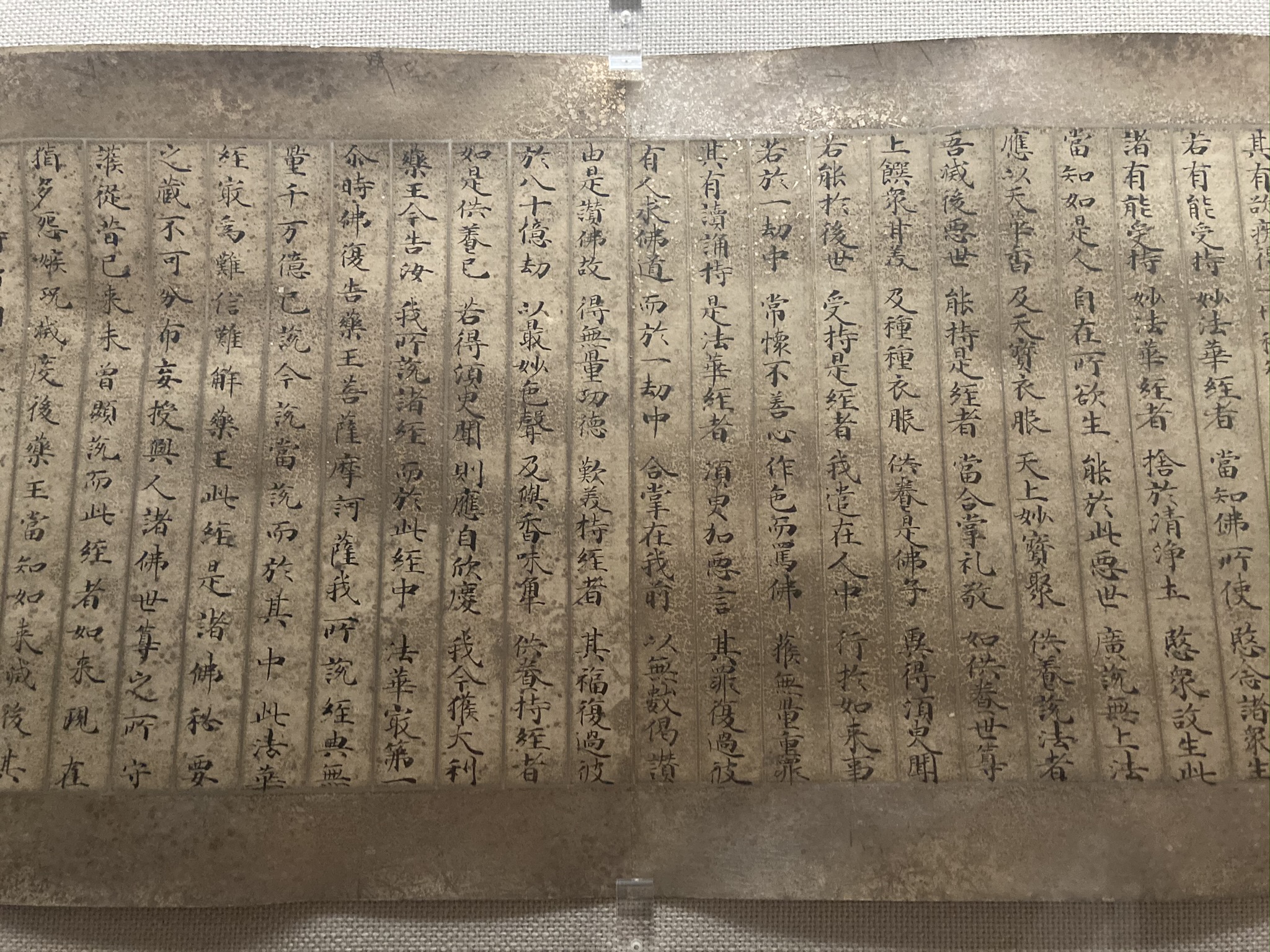

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|法華経 開結共(浅草寺経)[浅草寺/東京]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画