情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 茶の湯

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館  情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|五島美術館「桃山の華」2021/8/28~10/17[東京]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「畠山記念館の名品」2021/10/9~12/5

情報-博物館・美術館

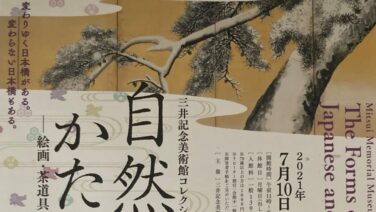

情報-博物館・美術館 情報|三井記念美術館「自然が彩る かたちとこころ」7/10~8/22[東京]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|大阪市立美術館「豊臣の美術」2021/4/3~5/16

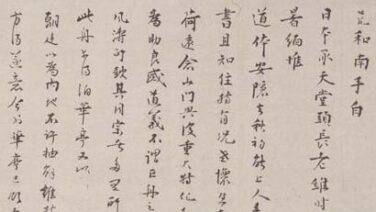

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|無準師範墨蹟(板渡しの墨蹟)[東京国立博物館]

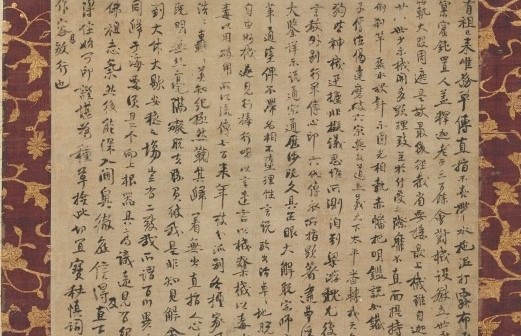

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|圜悟克勤墨蹟 与虎丘紹隆印可状(流れ圜悟)[東京国立博物館]

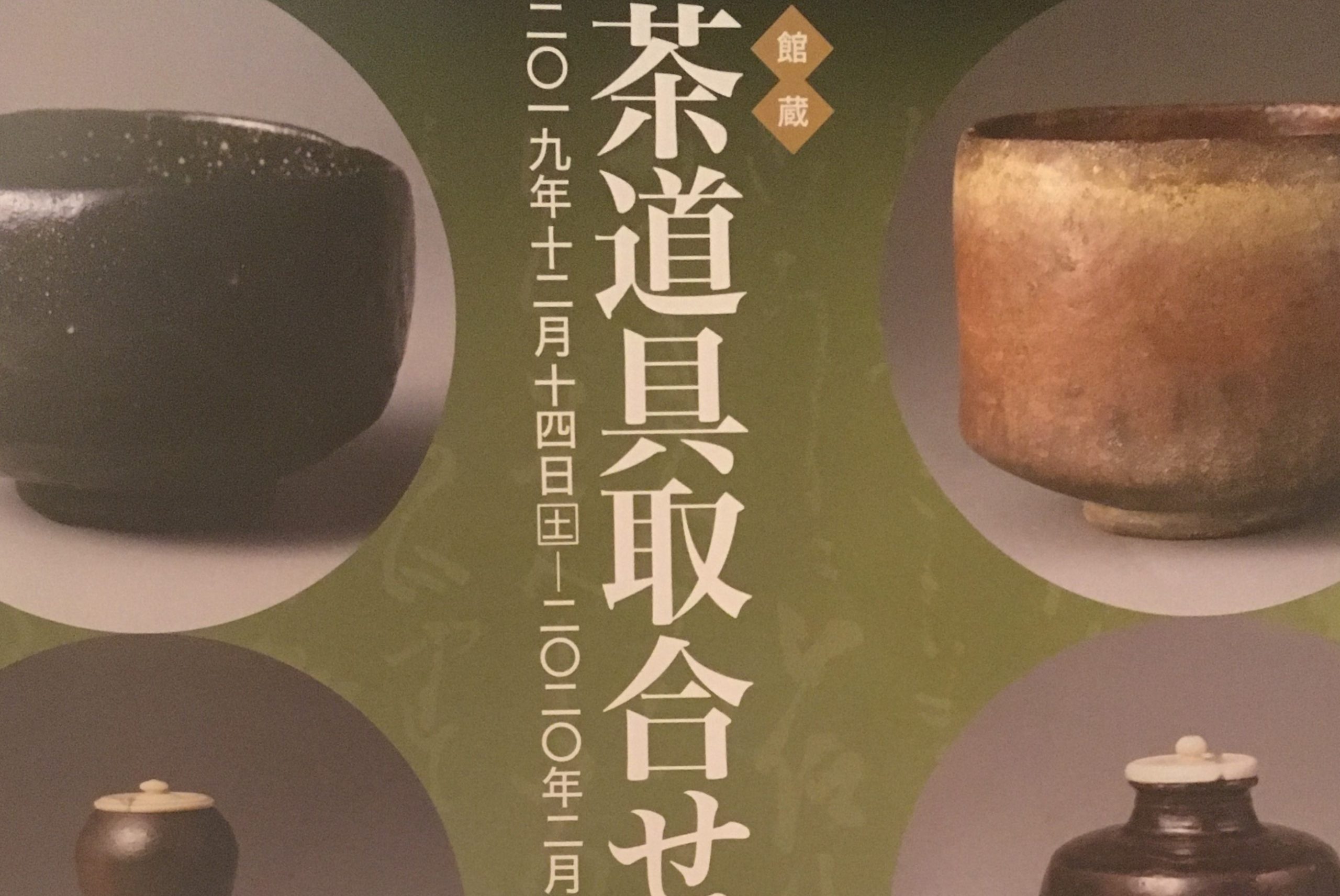

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|五島美術館「茶道具取合せ展」2019/12/14~2020/2/16[東京]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|相国寺承天閣美術館「茶の湯-禅と数寄」2019/10/5~2020/3/29

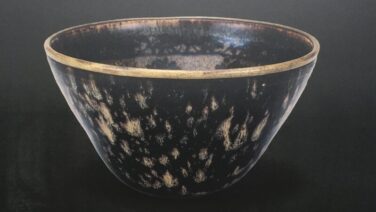

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|玳玻天目茶碗(玳玻盞天目・梅花天目)[相国寺/京都]

情報-博物館・美術館

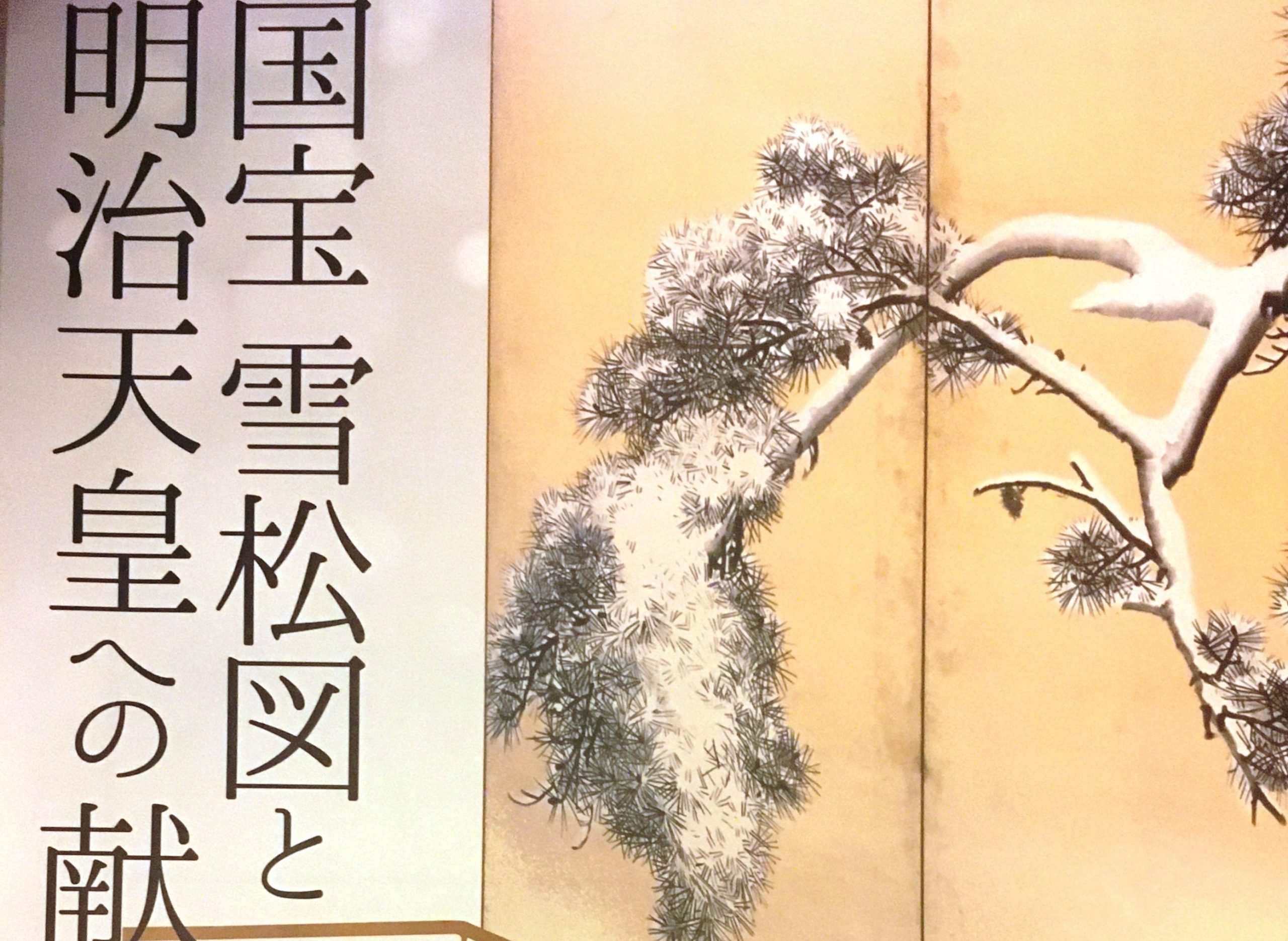

情報-博物館・美術館 情報|三井記念美術館「国宝 雪松図屏風と明治天皇への献茶」2019/12/14~2020/1/30[東京]

情報-博物館・美術館

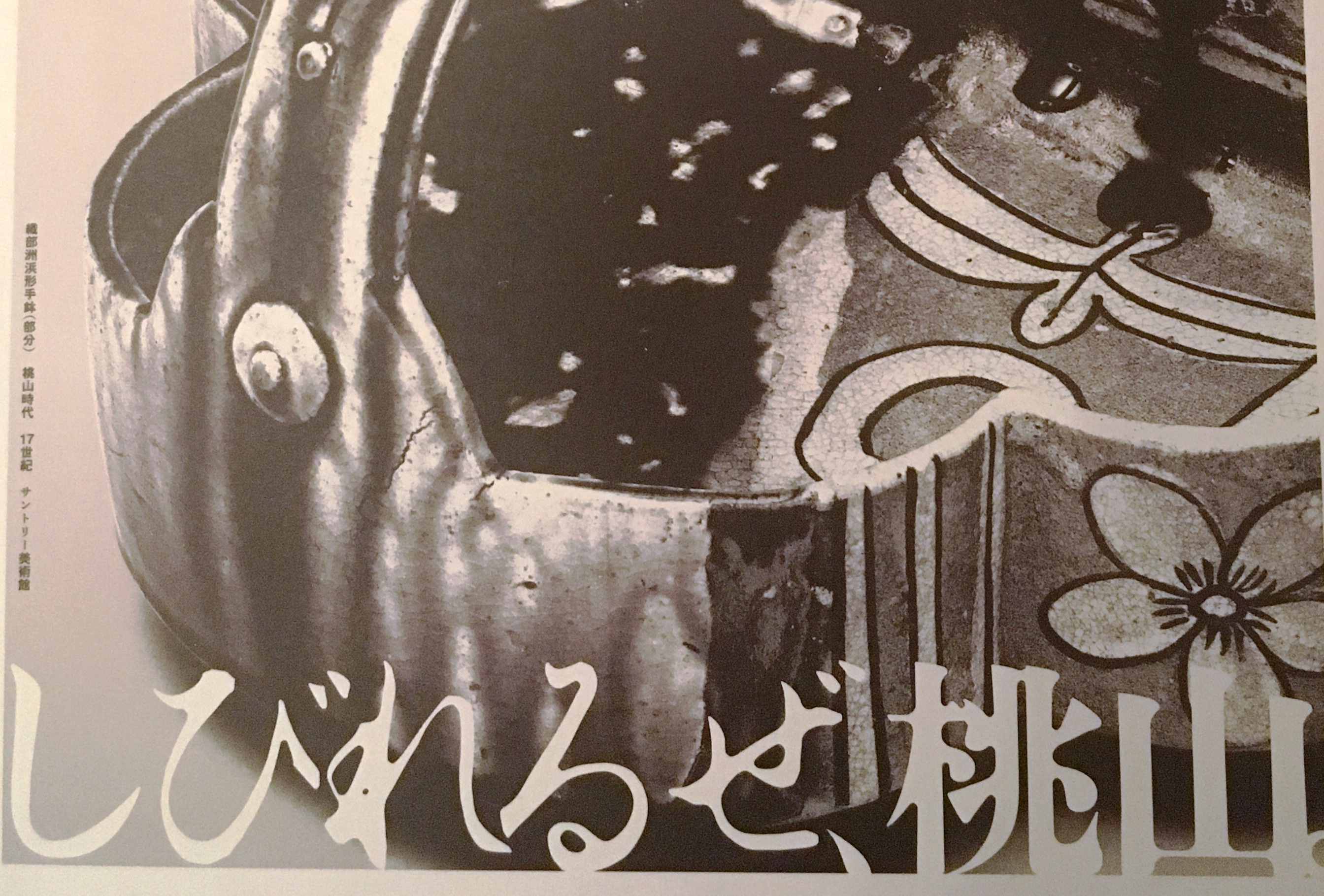

情報-博物館・美術館 情報|サントリー美術館「美濃の茶陶」2019/9/4~11/10

情報-博物館・美術館

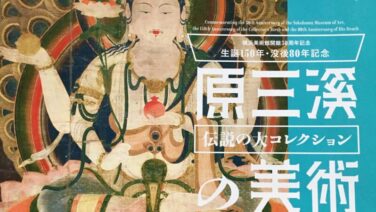

情報-博物館・美術館 情報|横浜美術館「原三溪の美術」2019/7/13~9/1[神奈川]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|サンリツ服部美術館「茶人に愛された数々の名椀」2019/7/6~9/29[長野]

国宝鑑賞ログ

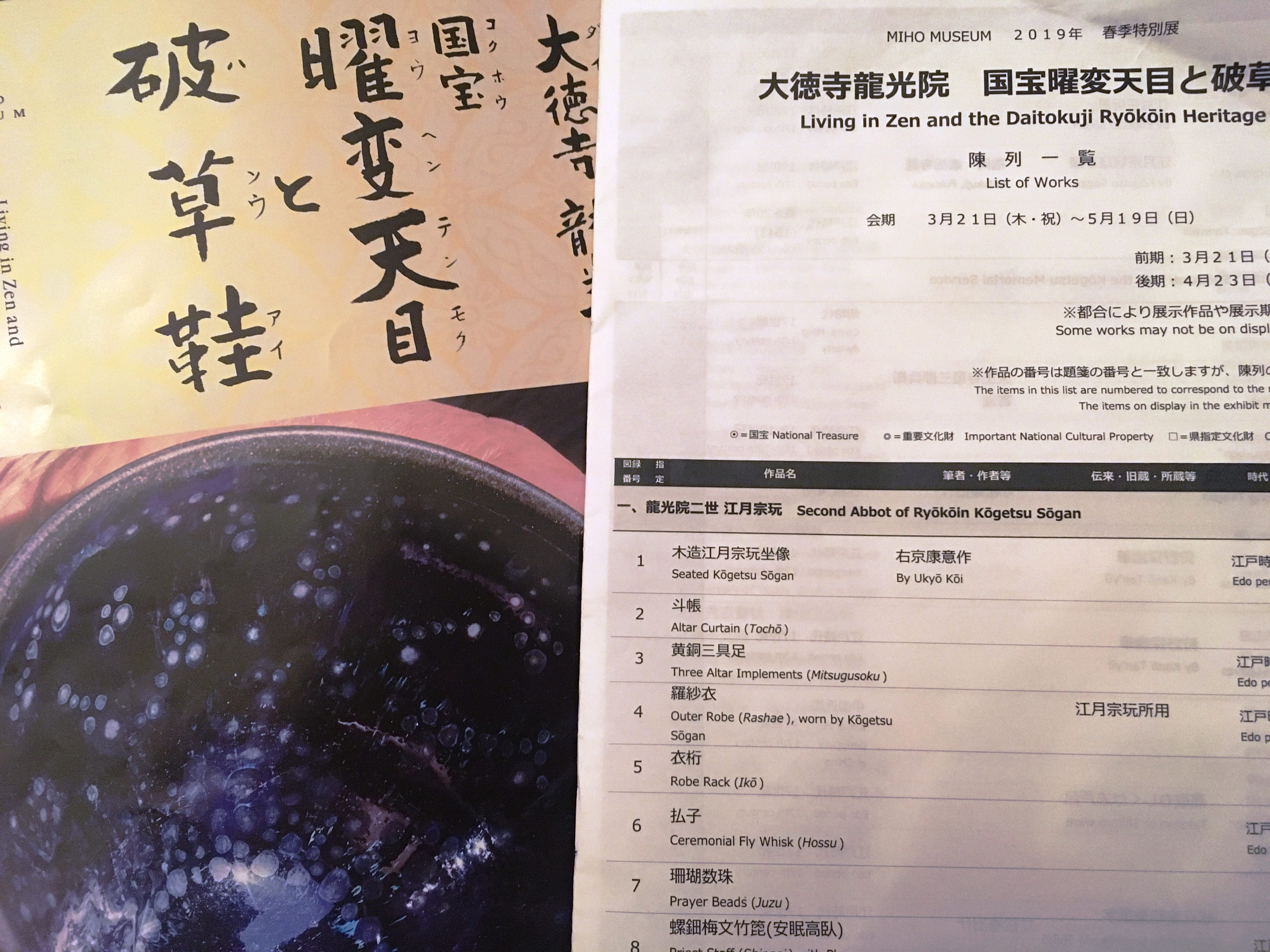

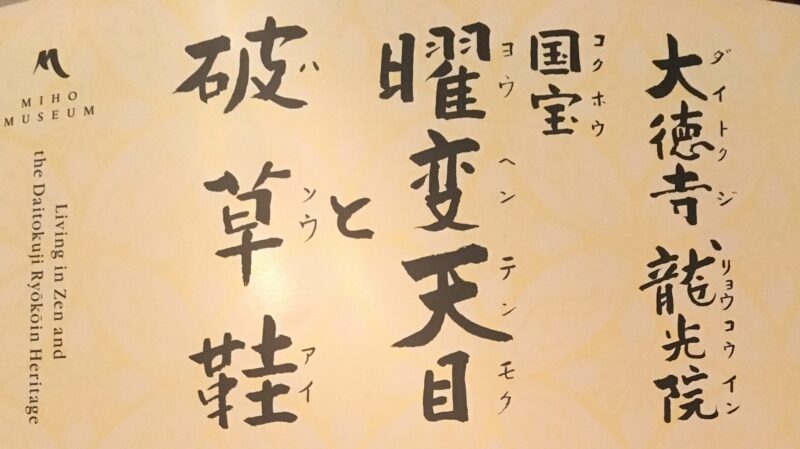

国宝鑑賞ログ 鑑賞ログ|MIHOミュージアム「大徳寺龍光院 国宝 曜変天目と破草鞋展」

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|MIHOミュージアム「国宝 曜変天目と破草鞋」2019/3/21~5/19[滋賀]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|銀閣寺 東求堂[京都]

国宝鑑賞ログ

国宝鑑賞ログ 鑑賞ログ|畠山記念館「原三渓-茶と美術へのまなざし-」

国宝鑑賞ログ

国宝鑑賞ログ 鑑賞ログ|東西数寄者の審美眼@五島美術館[東京]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|根津美術館「新・桃山の茶陶」2018/10/20~12/16[東京]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|五島美術館「東西数寄者の審美眼」2018/10/20~12/9[東京]

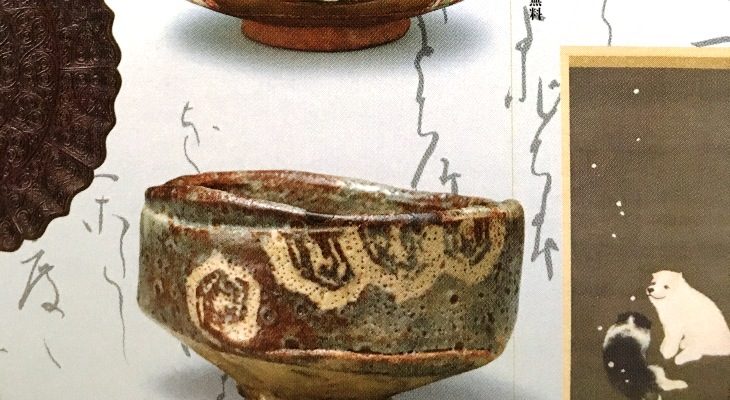

国宝DB-工芸

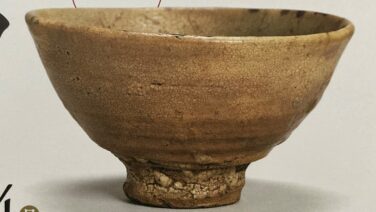

国宝DB-工芸 国宝-工芸|井戸茶碗(銘 喜左衛門)[孤篷庵/京都]

国宝DB-書跡・典籍

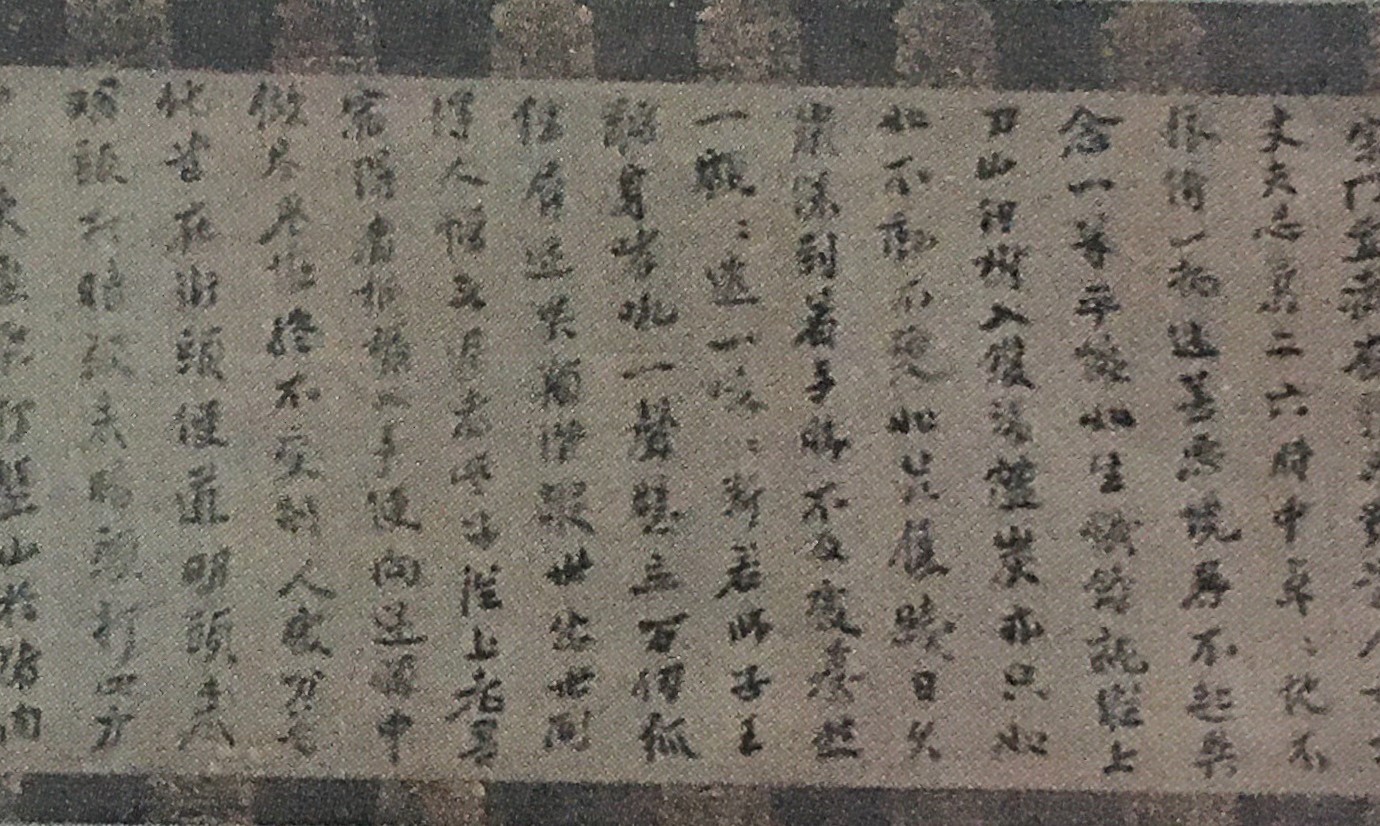

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|密庵咸傑墨蹟[龍光院/京都]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸