情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 醍醐寺

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館  情報-寺社・ご開帳・イベント

情報-寺社・ご開帳・イベント 情報|第58回「京の冬の旅」非公開文化財特別公開 2024/1/6~3/18[京都]

情報-寺社・ご開帳・イベント

情報-寺社・ご開帳・イベント 情報|第57回「京の冬の旅」非公開文化財特別公開 2023/1/7~3/19

情報-寺社・ご開帳・イベント

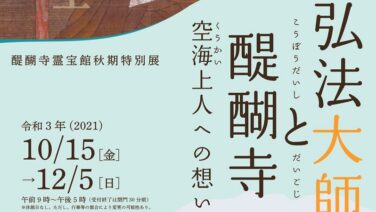

情報-寺社・ご開帳・イベント 情報|醍醐寺 霊宝館「弘法大師と醍醐寺」2021/10/15~12/10[京都]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|醍醐寺 薬師堂[京都]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|醍醐寺 清滝宮 拝殿[京都]

情報-寺社・ご開帳・イベント

情報-寺社・ご開帳・イベント 情報|醍醐寺2020秋期特別公開[京都]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|醍醐寺三宝院 唐門[京都]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|醍醐寺三宝院 表書院[京都]

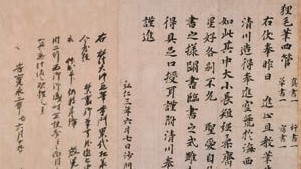

国宝DB-古文書

国宝DB-古文書 国宝-古文書|後醍醐天皇宸翰 天長印信[醍醐寺/京都]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|醍醐寺 五重塔[京都]

情報-博物館・美術館

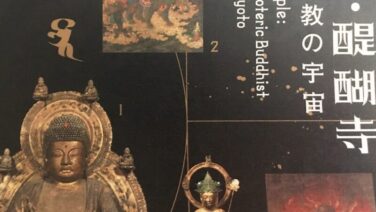

情報-博物館・美術館 情報|九州国立博物館「京都 醍醐寺-真言密教の宇宙-」2019/1/29~3/24[福岡]

国宝鑑賞ログ

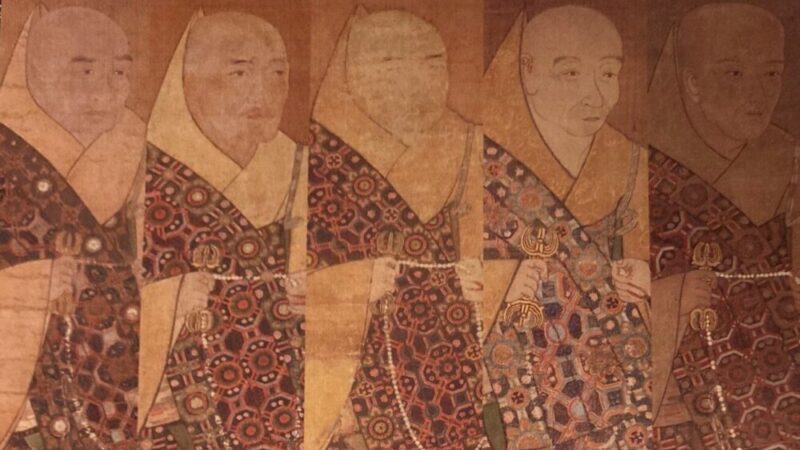

国宝鑑賞ログ 鑑賞ログ|サントリー美術館「京都 醍醐寺-真言密教の宇宙」2018年9月訪問

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|サントリー美術館「京都・醍醐寺-真言密教の宇宙」2018/9/19~11/11[東京]

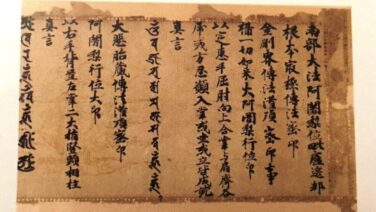

国宝DB-古文書

国宝DB-古文書 国宝-古文書|理源大師筆処分状[醍醐寺/京都]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|絵因果経 第3上巻[醍醐寺/京都]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|宋版一切経[醍醐寺/京都]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|理趣経(目無経)[五島美術館/東京]

国宝DB-古文書

国宝DB-古文書 国宝-古文書|狸毛筆奉献表(伝空海筆)[醍醐寺/京都]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|閻魔天像[醍醐寺/京都]

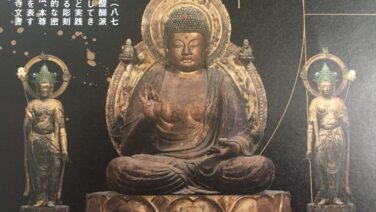

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|虚空蔵菩薩立像[醍醐寺/京都]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|醍醐寺文書聖教(69378点)[醍醐寺/京都]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|訶梨帝母像[醍醐寺/京都]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻