情報-寺社・ご開帳・イベント

情報-寺社・ご開帳・イベント  情報-寺社・ご開帳・イベント

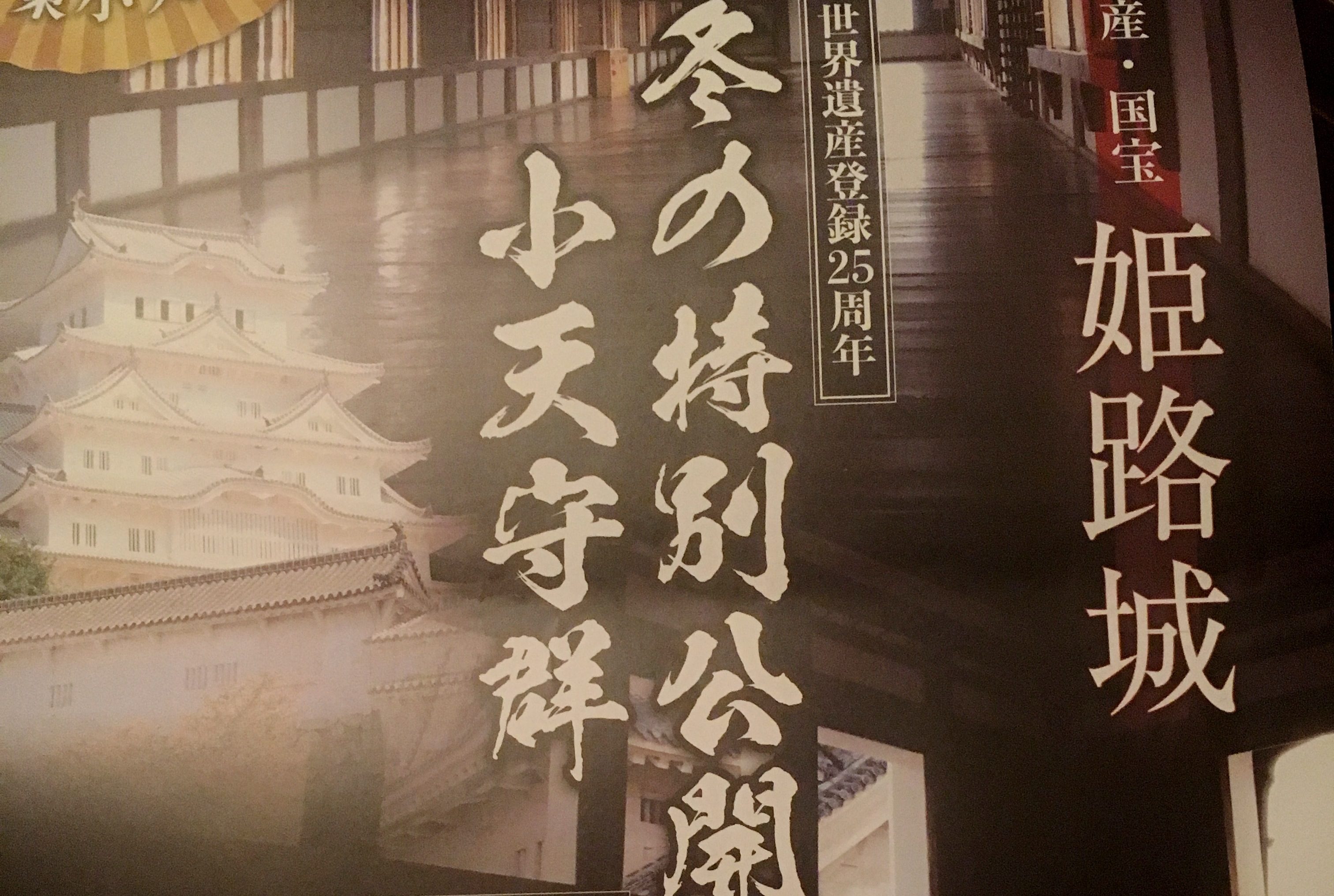

情報-寺社・ご開帳・イベント  国宝カレンダー

国宝カレンダー 国宝カレンダー 2019年1月

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|龍吟庵 方丈[京都]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|東福寺 三門[京都]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|三十三間堂(蓮華王院本堂)[京都]

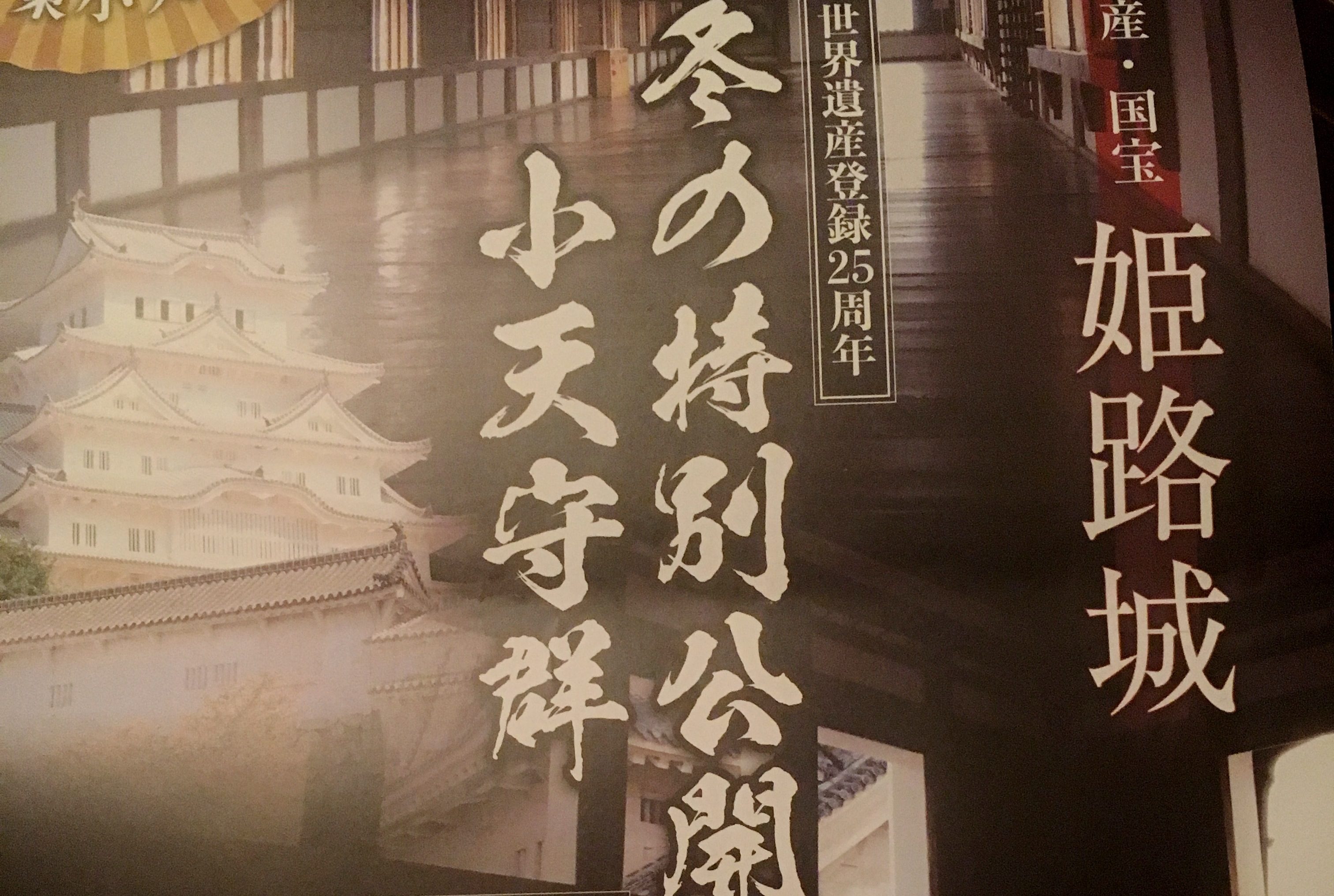

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|延喜式(九條家本)[東京国立博物館]

国宝DB-考古・歴史資料

国宝DB-考古・歴史資料 国宝-考古|袈裟襷文銅鐸 伝讃岐国出土[東京国立博物館]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 善水寺 本堂[滋賀]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|九州国立博物館「京都 醍醐寺-真言密教の宇宙-」2019/1/29~3/24[福岡]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|松林図屏風(長谷川等伯筆)[東京国立博物館]

情報-博物館・美術館

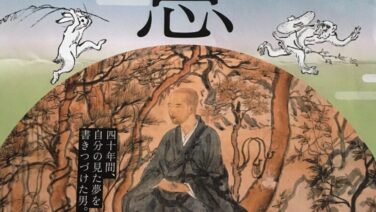

情報-博物館・美術館 情報|中之島香雪美術館「明恵の夢と高山寺展」2019/3/21~5/6[大阪]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|唐招提寺 宝蔵[奈良]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|唐招提寺 鼓楼[奈良]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|唐招提寺 金堂[奈良]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|教王護国寺(東寺)金堂[京都]

国宝鑑賞ログ

国宝鑑賞ログ 鑑賞ログ|東洋文庫ミュージアム「大♡地図展」[文京区/東京]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|金銅墨床[東京国立博物館]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|東大寺 二月堂[奈良]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|世説新書巻第六残巻(豪爽)[東京国立博物館]

情報-博物館・美術館

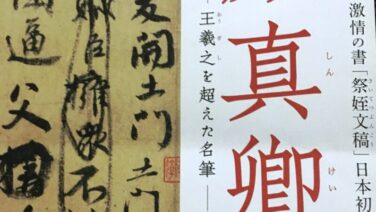

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「顔真卿-王羲之を超えた名筆」2019/1/16~2/24

国宝鑑賞ログ

国宝鑑賞ログ 鑑賞ログ|扇の国、日本@サントリー美術館(後期)

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|鵲尾形柄香炉[法隆寺献納/東京国立博物館]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|金銀鍍龍首水瓶[東京国立博物館]

国宝DB-考古・歴史資料

国宝DB-考古・歴史資料