情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 調度

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館  情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|サントリー美術館「尾張徳川家の至宝」2024/7/3~9/1[東京]

情報-博物館・美術館

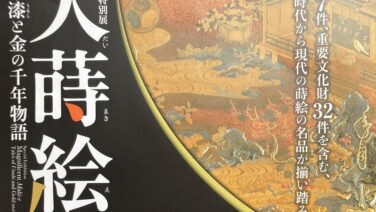

情報-博物館・美術館 情報|徳川美術館「大蒔絵展」2023/4/15~5/28[愛知]

情報-博物館・美術館

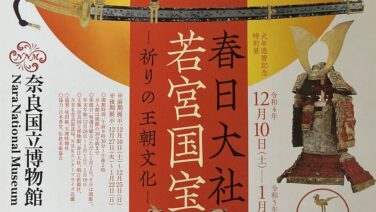

情報-博物館・美術館 情報|奈良国立博物館「春日大社 若宮国宝展」2022/12/10〜2023/1/22

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|三井記念美術館「大蒔絵展」2022/10/1~11/13[東京]

情報-博物館・美術館

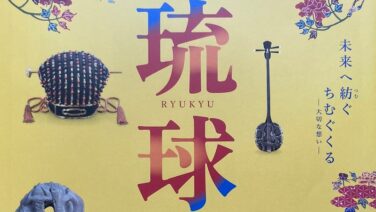

情報-博物館・美術館 情報|九州国立博物館「琉球」2022/7/16~9/4

情報-博物館・美術館

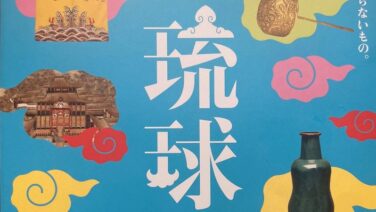

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「琉球」2022/5/3~6/26

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「最澄と天台宗のすべて」2022/4/12~5/22[京都]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|MOA美術館「大蒔絵展」2022/4/1~5/8[静岡]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|古河歴史博物館「国宝参上。-鷹見泉石像と古河ゆかりの文化財-」2021/1/9~2/7

国宝DB-工芸

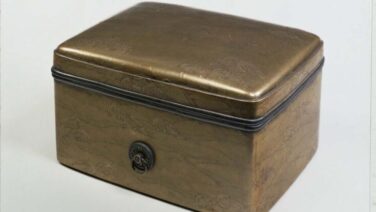

国宝DB-工芸 国宝-工芸|片輪車蒔絵螺鈿手箱[東京国立博物館]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|徳川美術館「読み継がれた源氏物語」2020/11/8~12/13[愛知]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「皇室の名宝」2020/10/10~11/23[京都]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|鎌倉国宝館「国宝 鶴岡八幡宮古神宝」2020/8/29~10/4[神奈川]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|八橋蒔絵螺鈿硯箱(尾形光琳作)[東京国立博物館]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|浮線綾螺鈿蒔絵手箱[サントリー美術館/東京]

情報-博物館・美術館

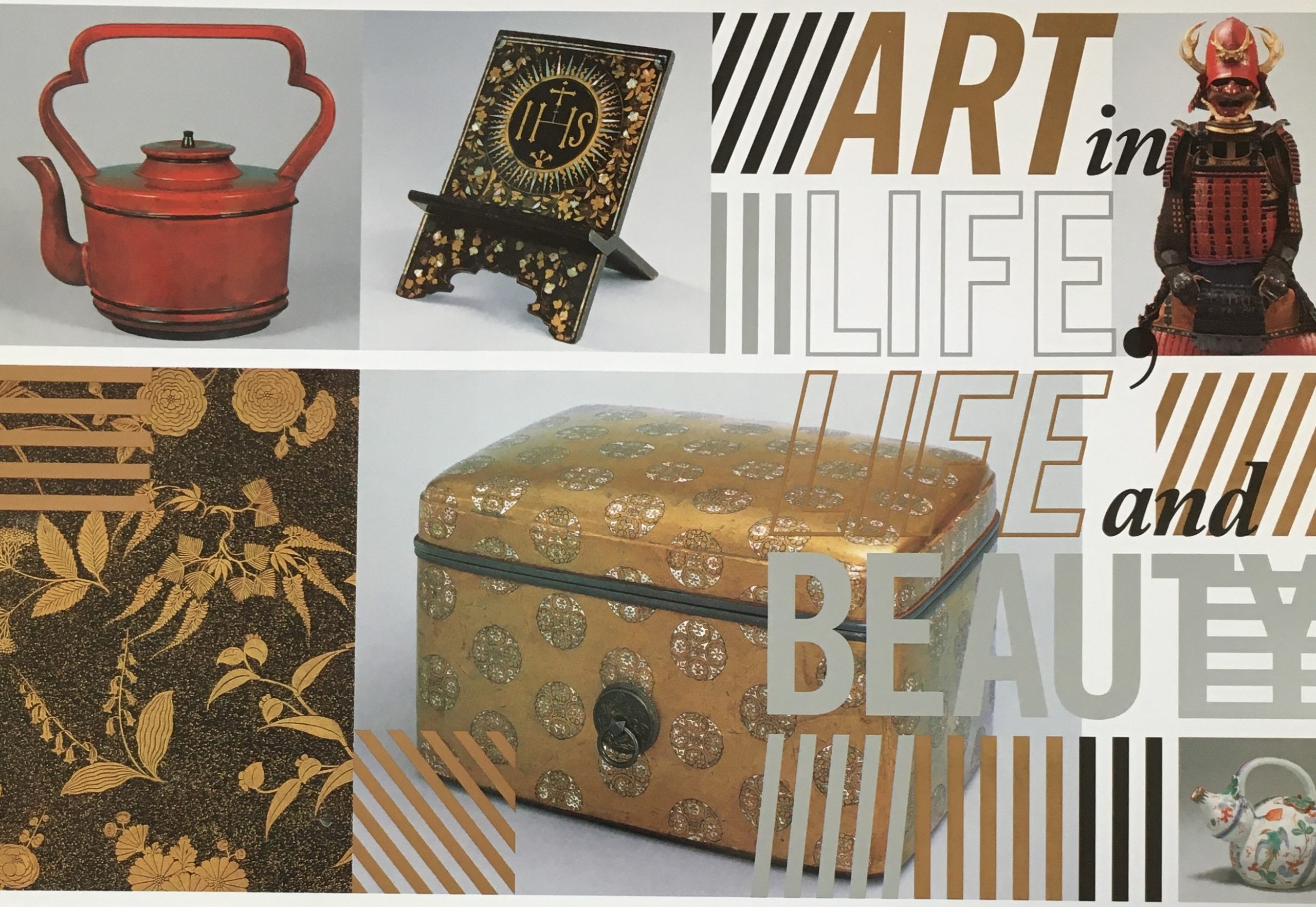

情報-博物館・美術館 情報|サントリー美術館「ART in LIFE, LIFE and BEAUTY」2020/7/22~9/13[東京]

国宝DB-工芸

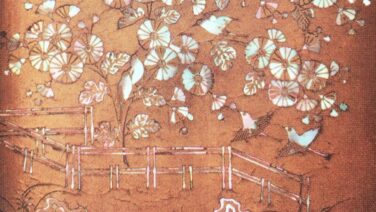

国宝DB-工芸 国宝-工芸|籬菊螺鈿蒔絵硯箱[鶴岡八幡宮/神奈川]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|竹厨子(行信大僧都奉納)[東京国立博物館]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|金銀鍍龍首水瓶[東京国立博物館]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|片輪車螺鈿蒔絵手箱[東京国立博物館]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|舟橋蒔絵硯箱(本阿弥光悦作)[東京国立博物館]

国宝DB-考古・歴史資料

国宝DB-考古・歴史資料 国宝-考古|興福寺金堂鎮壇具[東京国立博物館]

国宝DB-考古・歴史資料

国宝DB-考古・歴史資料