情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 鏡

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館  国宝DB-考古・歴史資料

国宝DB-考古・歴史資料 国宝-考古|群馬県綿貫観音山古墳出土品(埴輪・副葬品)[文化庁/群馬県立歴史博物館]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|和歌山県立博物館「きのくにの名宝」2021/10/16~11/23

特集・まとめ・資料

特集・まとめ・資料 まとめ|国宝が常時展示されている 美術館・博物館

情報-博物館・美術館

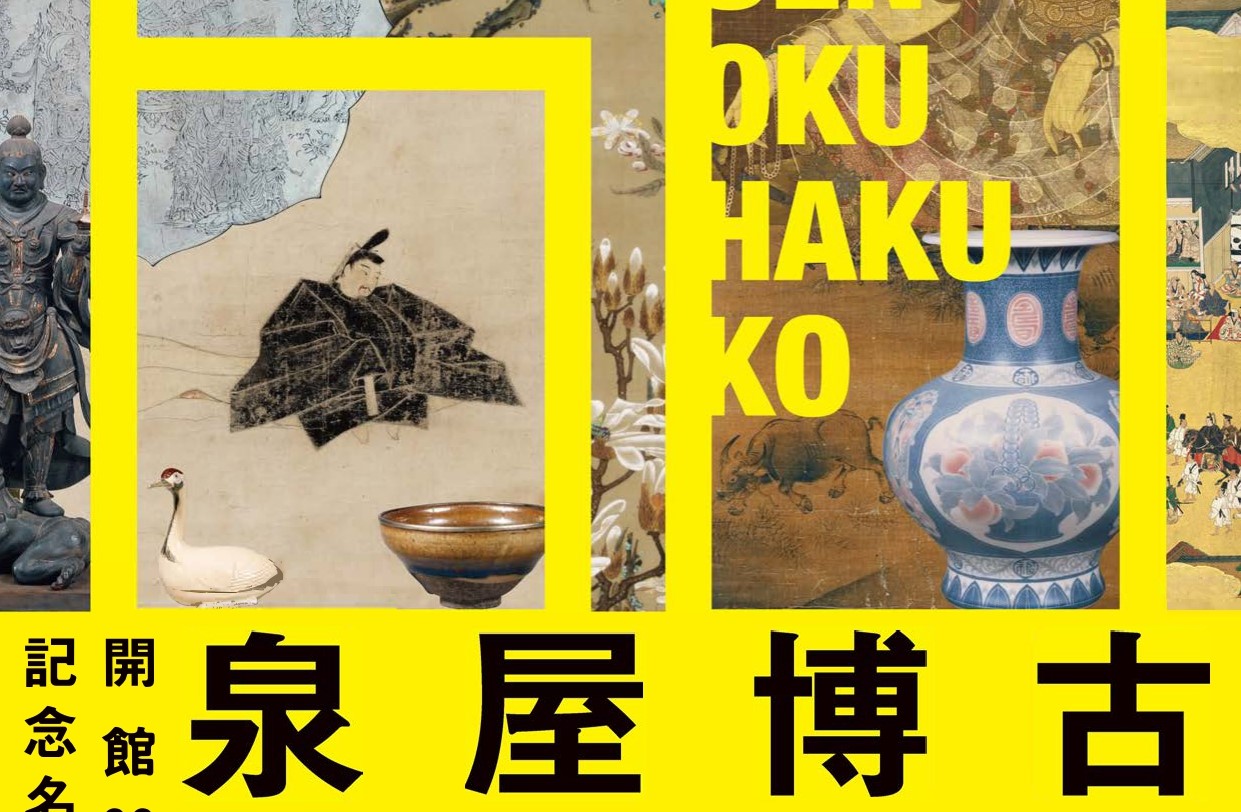

情報-博物館・美術館 情報|泉屋博古館「泉屋博古 #住友コレクションの原点」2020/10/30~12/6[京都]

情報-博物館・美術館

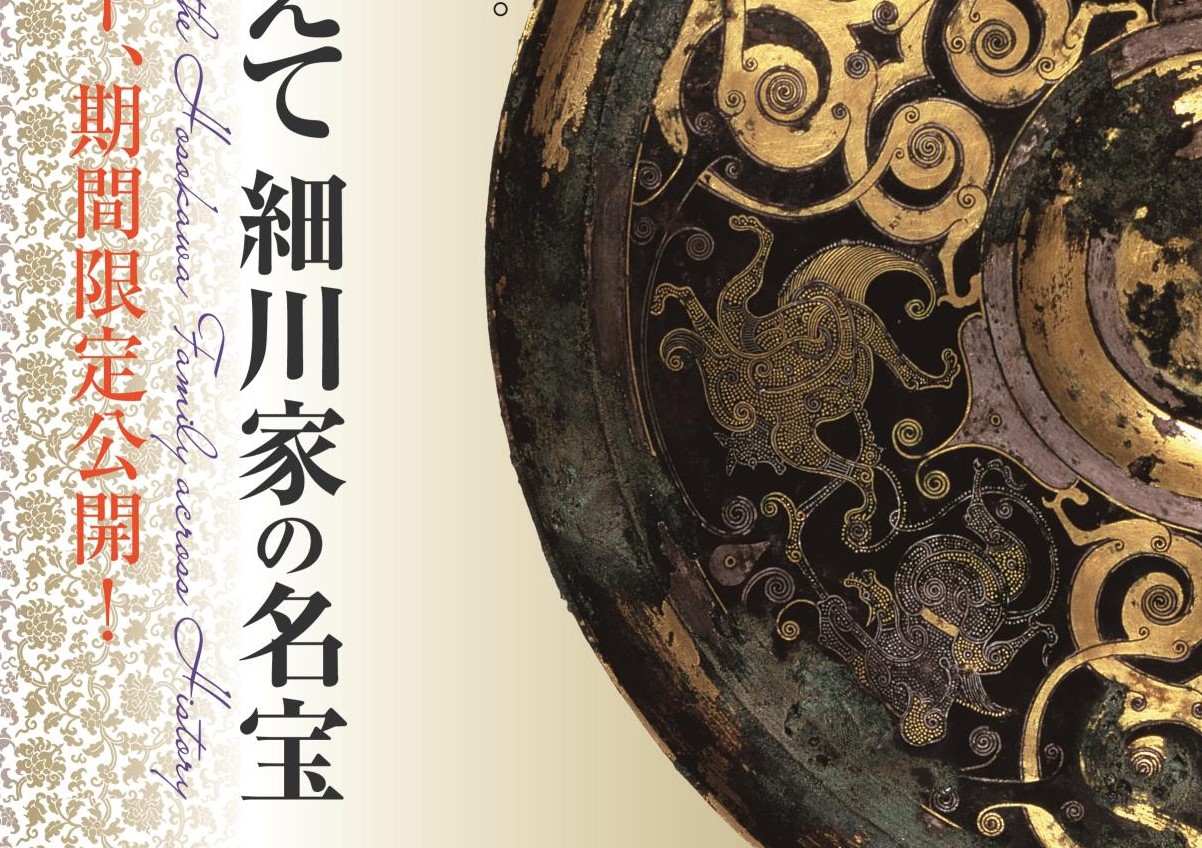

情報-博物館・美術館 情報|熊本県立美術館「歴史をこえて 細川家の名宝」2020/9/18~11/8[熊本]

情報-博物館・美術館

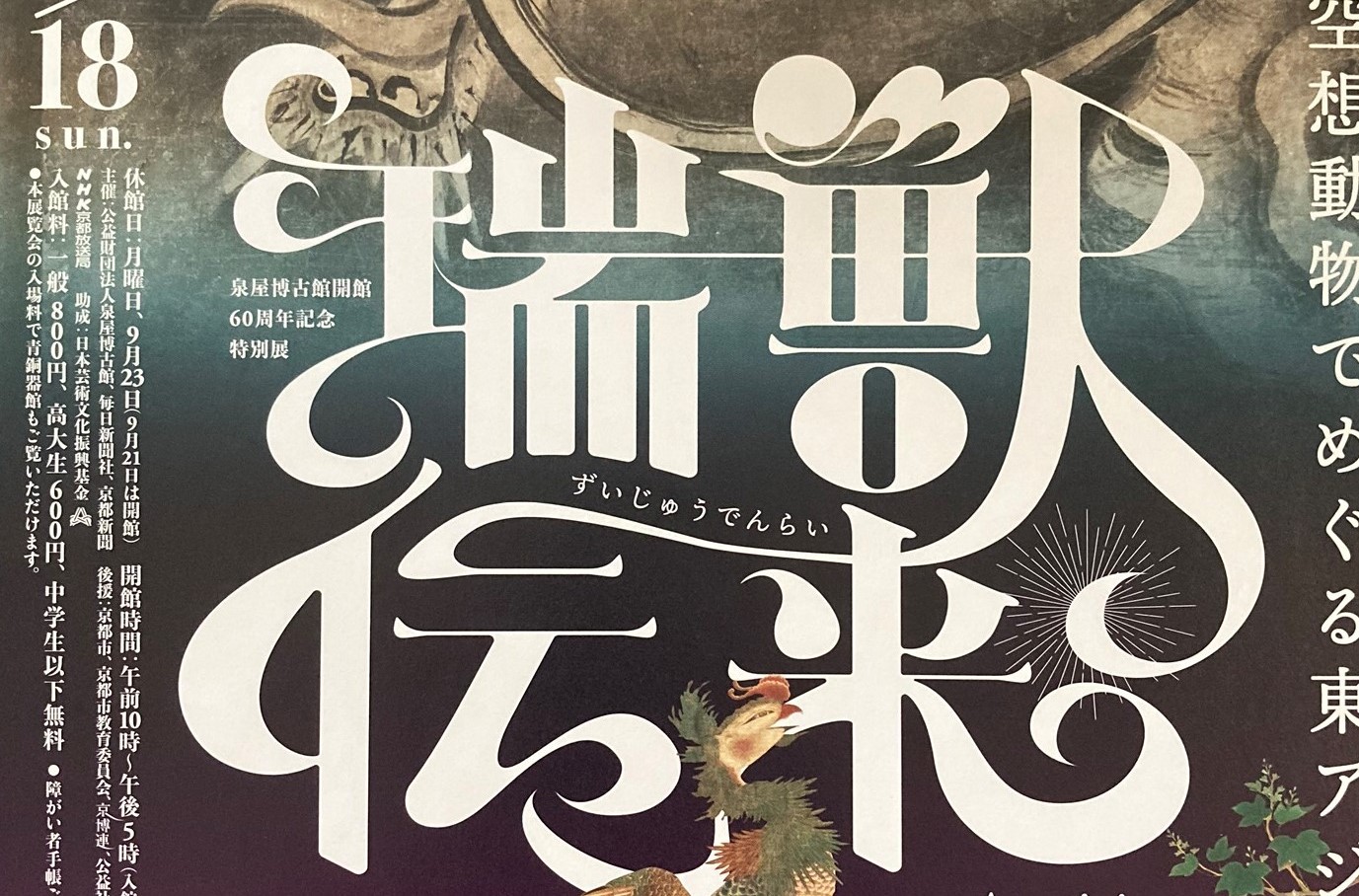

情報-博物館・美術館 情報|泉屋博古館「瑞獣伝来 ―空想動物でめぐる東アジア三千年の旅」2020/9/12~10/18[京都]

国宝DB-考古・歴史資料

国宝DB-考古・歴史資料 国宝-考古|武蔵埼玉稲荷山古墳出土品[埼玉]

国宝DB-考古・歴史資料

国宝DB-考古・歴史資料 国宝-考古|江田船山古墳出土品[東京国立博物館]

情報-博物館・美術館

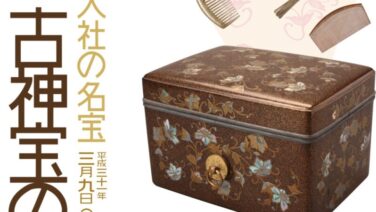

情報-博物館・美術館 情報|和歌山県立博物館「国宝・古神宝の世界」2019/3/9~4/21

国宝DB-考古・歴史資料

国宝DB-考古・歴史資料 国宝-考古|伯耆一宮経塚出土品[倭文神社/鳥取]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|海磯鏡[東京国立博物館 法隆寺宝物館]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|禽獣葡萄鏡[大山祇神社/愛媛]

国宝DB-考古・歴史資料

国宝DB-考古・歴史資料 国宝-考古|平原方形周溝墓出土品[伊都国歴史博物館寄託]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|線刻千手観音等鏡像[水神社/秋田]

国宝DB-考古・歴史資料

国宝DB-考古・歴史資料 国宝-考古|宗像大社沖津宮祭祀遺跡出土品[福岡]

国宝DB-考古・歴史資料

国宝DB-考古・歴史資料 国宝-考古|人物画像鏡[隅田八幡神社/和歌山]

国宝DB-考古・歴史資料

国宝DB-考古・歴史資料 国宝-考古|金銀錯狩猟文鏡[永青文庫/東京]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|菅公遺品6点[道明寺天満宮/大阪]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|線刻釈迦三尊等鏡像[泉屋博古館/京都]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸