国宝に指定された漆工、金工、陶磁器など

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|銀銅蛭巻太刀拵[丹生都比売神社/和歌山]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|金銅燈籠(旧南円堂)[興福寺/奈良]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|鼉太鼓(だだいこ)[春日大社/奈良]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|梨地螺鈿金荘餝劔(飾剣)[東京国立博物館]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|梵鐘(旧道澄寺梵鐘)[栄山寺(榮山寺)/奈良]

国宝DB-工芸

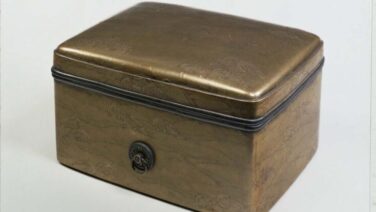

国宝DB-工芸 国宝-工芸|片輪車蒔絵螺鈿手箱[東京国立博物館]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|小桜韋威鎧(楯無鎧)[菅田天神社/山梨]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|八橋蒔絵螺鈿硯箱(尾形光琳作)[東京国立博物館]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|浮線綾螺鈿蒔絵手箱[サントリー美術館/東京]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|梵鐘[神護寺/京都]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|梵鐘[妙心寺/京都]

国宝DB-工芸

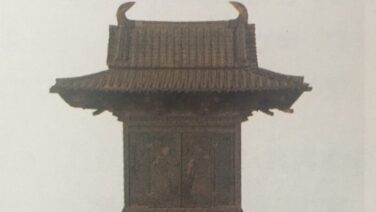

国宝DB-工芸 国宝-工芸|玉蟲厨子[法隆寺/奈良]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|銅板法華説相図(千佛多寶佛塔)[長谷寺/奈良]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|塵地螺鈿金銅装神輿[誉田八幡宮/大阪]

国宝DB-工芸

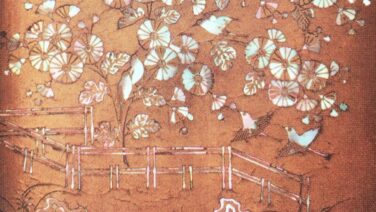

国宝DB-工芸 国宝-工芸|籬菊螺鈿蒔絵硯箱[鶴岡八幡宮/神奈川]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|線刻蔵王権現像[西新井大師総持寺/東京]

国宝DB-工芸

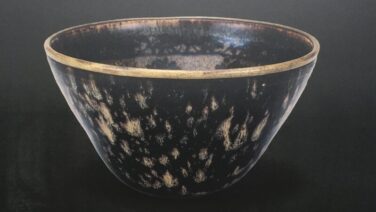

国宝DB-工芸 国宝-工芸|玳玻天目茶碗(玳玻盞天目・梅花天目)[相国寺/京都]

国宝DB-工芸

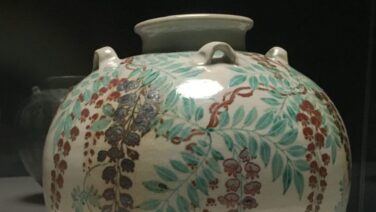

国宝DB-工芸 国宝-工芸|色絵藤花文茶壺(仁清作)[MOA美術館/静岡]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|梵鐘[建長寺/神奈川]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|黒漆七絃琴[東京国立博物館]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|梵鐘[円覚寺/神奈川]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|赤絲威鎧[武蔵御岳神社/東京]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|梵鐘[當麻寺/奈良]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸