国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 やまと絵

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画  情報-博物館・美術館

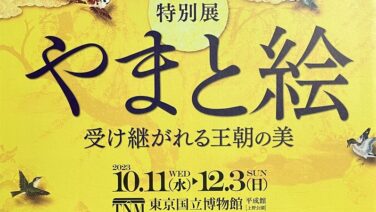

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「やまと絵」2023/10/11~12/3

情報-博物館・美術館

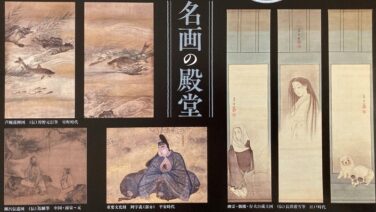

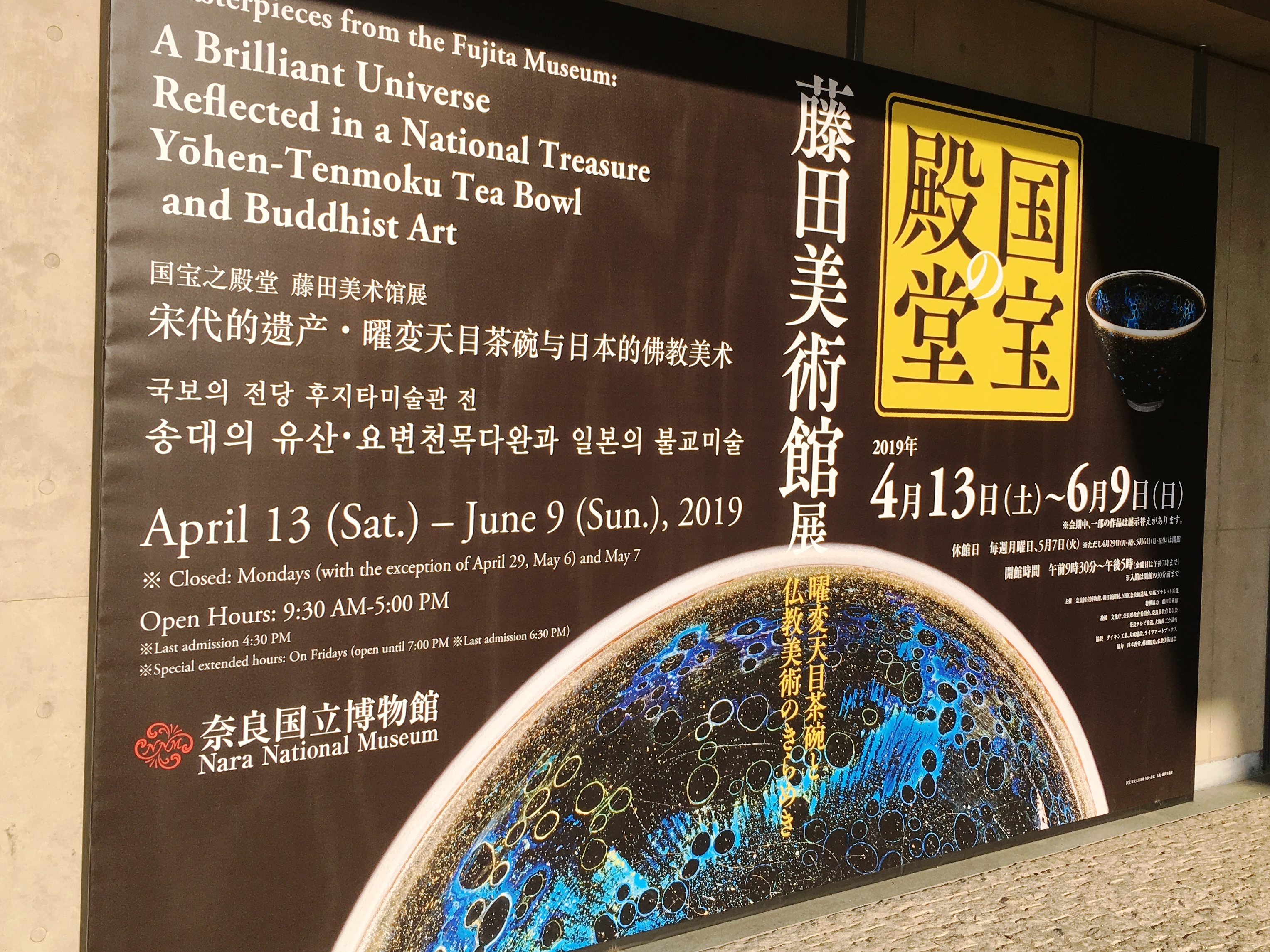

情報-博物館・美術館 情報|奈良国立博物館「名画の殿堂 藤田美術館展」2021/12/10~2022/1/23

特集・まとめ・資料

特集・まとめ・資料 特集|令和3年(2021年)新指定国宝

情報-博物館・美術館

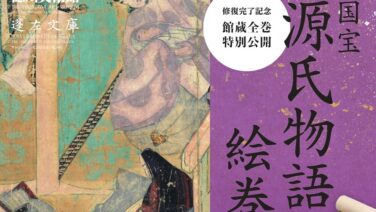

情報-博物館・美術館 情報|徳川美術館「国宝 源氏物語絵巻」2021/11/13~12/12[愛知]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|伴大納言絵詞[出光美術館/東京]

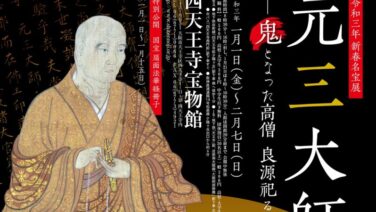

情報-寺社・ご開帳・イベント

情報-寺社・ご開帳・イベント 情報|四天王寺 宝物館「元三大師堂 ~鬼となった高僧 良源祀る御堂の歴史~」2021/1/1~2/7[大阪]

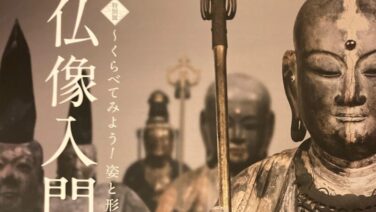

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|鎌倉国宝館「仏像入門―くらべてみよう!姿と形―」2020/10/10~11/29

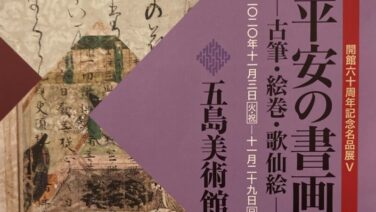

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|五島美術館「平安の書画」2020/11/3~11/29[東京]

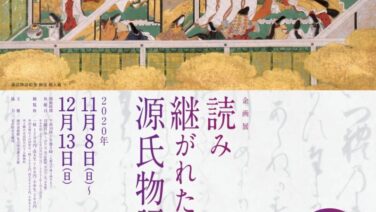

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|徳川美術館「読み継がれた源氏物語」2020/11/8~12/13[愛知]

情報-博物館・美術館

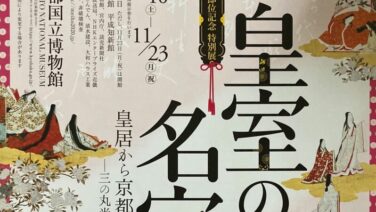

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「皇室の名宝」2020/10/10~11/23[京都]

国宝DB-絵画

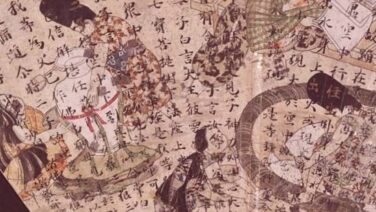

国宝DB-絵画 国宝-絵画|扇面法華経冊子[東京国立博物館]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|日月四季山水図屏風[金剛寺/大阪]

国宝DB-絵画

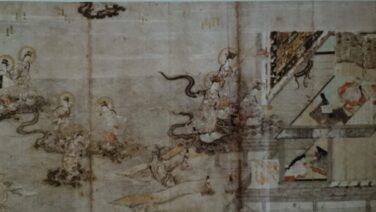

国宝DB-絵画 国宝-絵画|当麻曼荼羅縁起[光明寺/神奈川]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|山水屏風[神護寺/京都]

情報-博物館・美術館

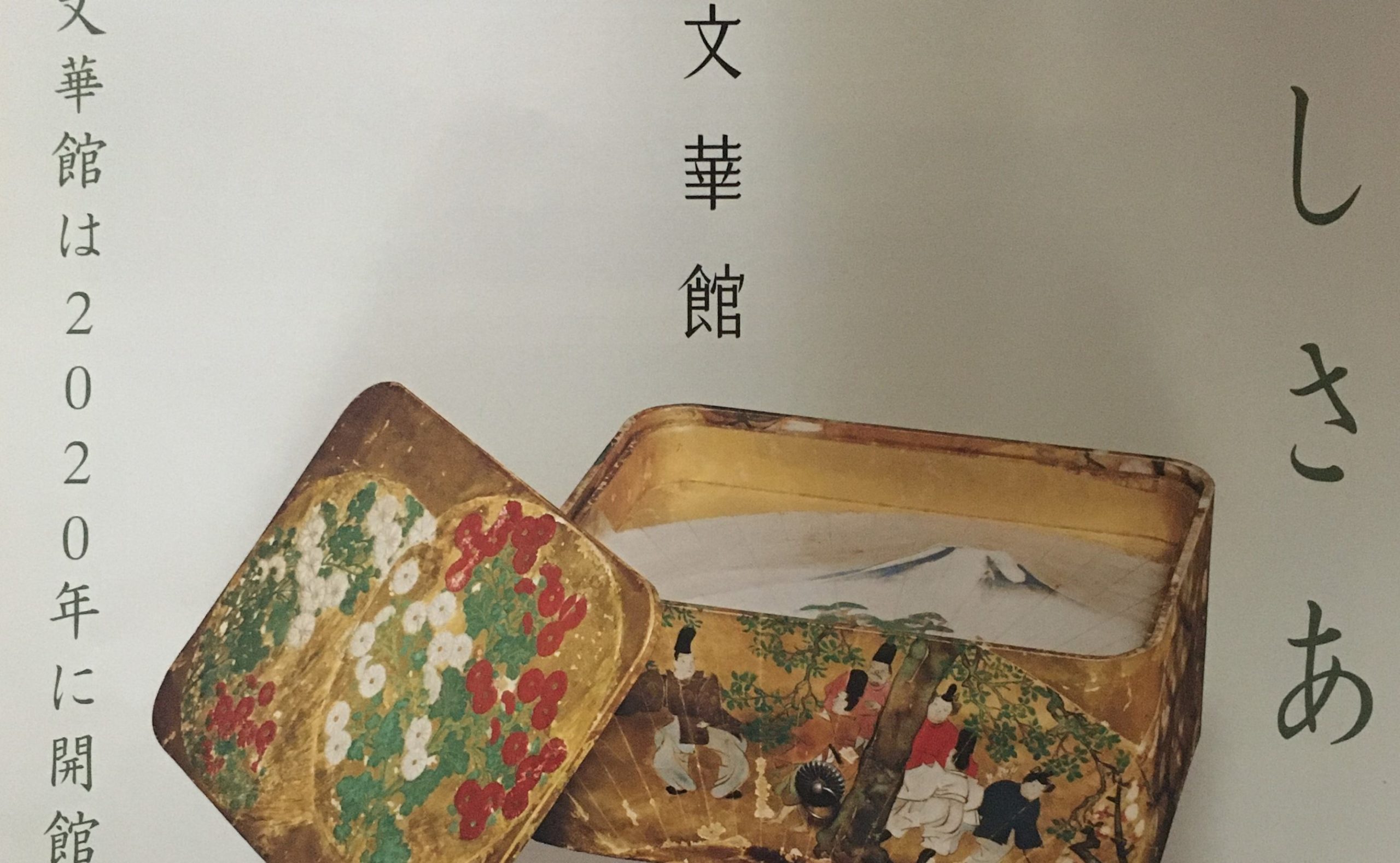

情報-博物館・美術館 情報|大和文華館「コレクションの歩み展Ⅰ」2020/7/10~8/16[奈良]

国宝DB-絵画

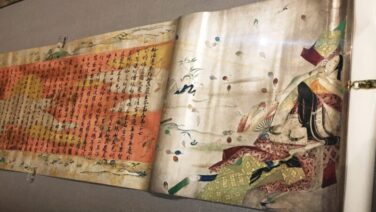

国宝DB-絵画 国宝-絵画|平家納経[厳島神社/広島]

情報-寺社・ご開帳・イベント

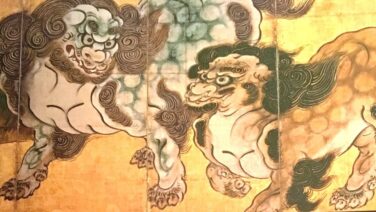

情報-寺社・ご開帳・イベント 情報|天野山金剛寺「国宝特別公開」2019/11/1~11/5

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「佐竹本三十六歌仙絵と王朝の美」2019/10/12~11/24[京都]

情報-博物館・美術館

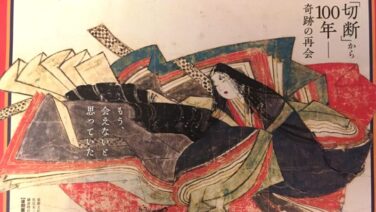

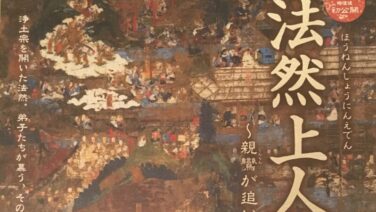

情報-博物館・美術館 情報|山梨県立博物館「法然上人絵伝」2019/10/12~11/25[山梨]

情報-寺社・ご開帳・イベント

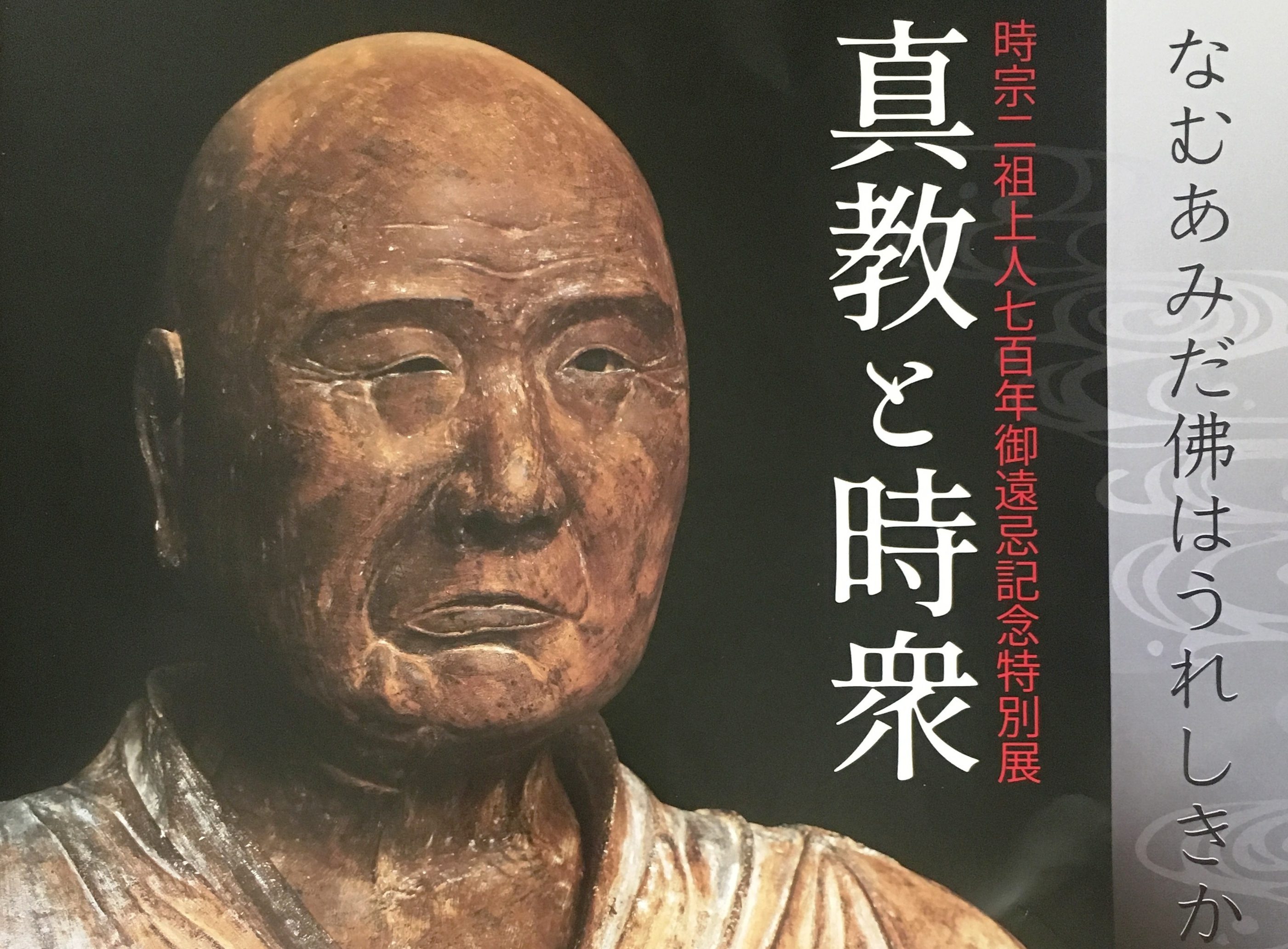

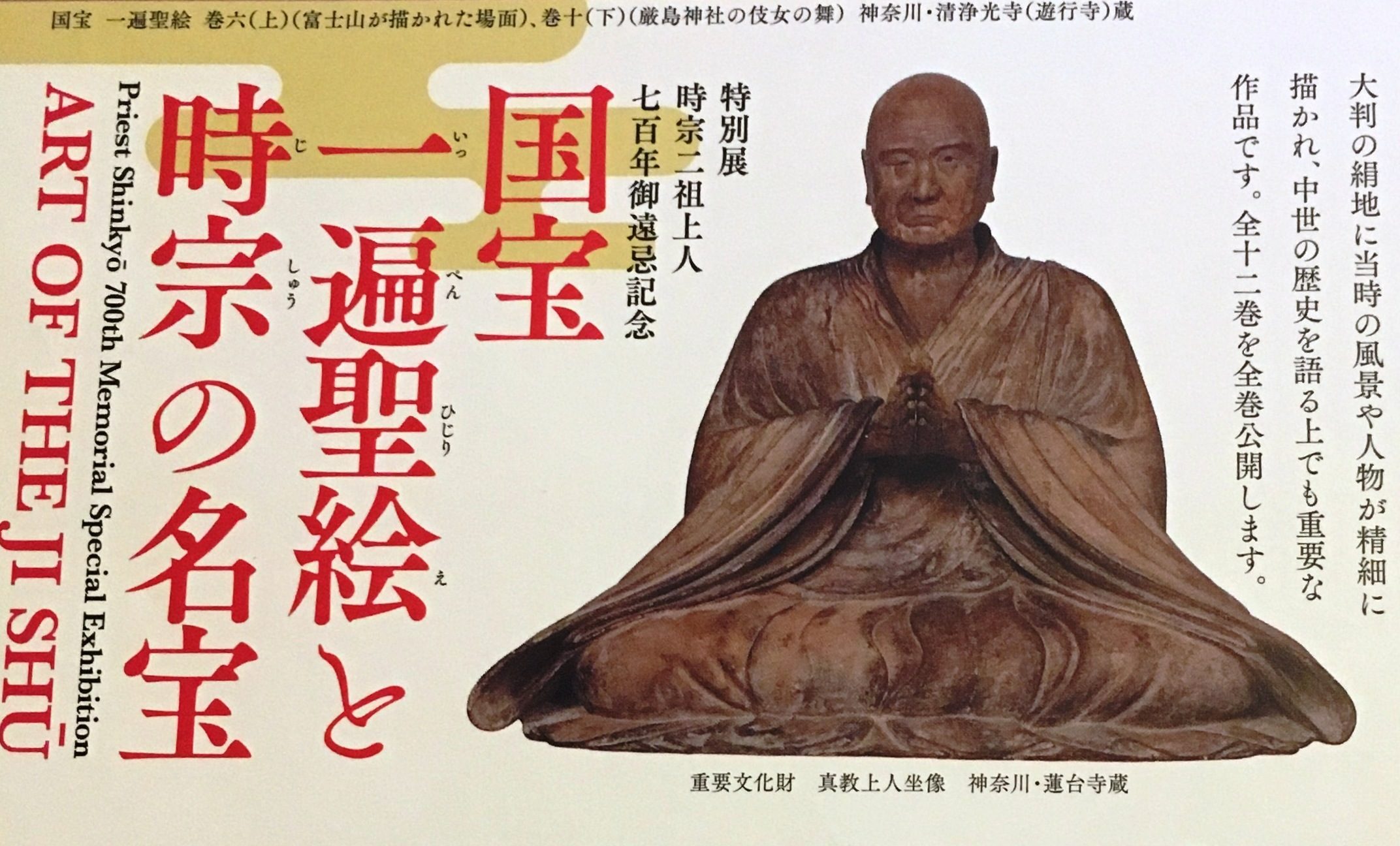

情報-寺社・ご開帳・イベント 情報|時宗二祖上人七百年御遠忌記念「真教と時衆」2019/9/7~11/10[神奈川]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|聖徳太子絵伝(秦致真筆)[東京国立博物館]

国宝鑑賞ログ

国宝鑑賞ログ 鑑賞ログ|京都国立博物館「国宝 一遍聖絵と時宗の名宝」

国宝鑑賞ログ

国宝鑑賞ログ