情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 肖像画

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館  情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|神奈川県立金沢文庫「金沢文庫の肖像」2023/3/31~5/21[神奈川]

情報-寺社・ご開帳・イベント

情報-寺社・ご開帳・イベント 情報|高野山霊宝館「高野山の名宝」2021/4/17~11/28[和歌山]

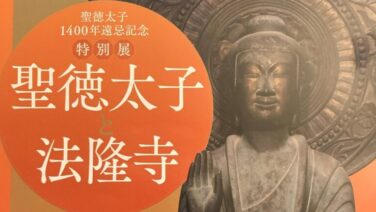

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|奈良国立博物館「聖徳太子と法隆寺」2021/4/27~6/20

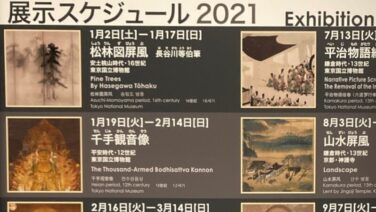

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「国宝室」2021年スケジュール

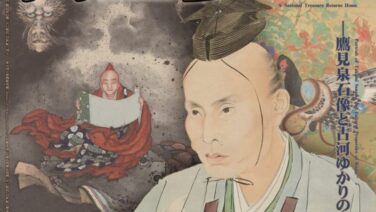

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|古河歴史博物館「国宝参上。-鷹見泉石像と古河ゆかりの文化財-」2021/1/9~2/7

情報-寺社・ご開帳・イベント

情報-寺社・ご開帳・イベント 情報|醍醐寺2020秋期特別公開[京都]

情報-博物館・美術館

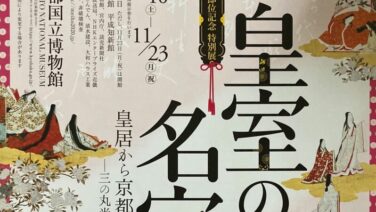

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「皇室の名宝」2020/10/10~11/23[京都]

国宝DB-絵画

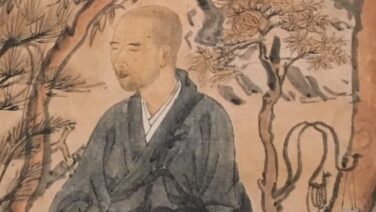

国宝DB-絵画 国宝-絵画|明恵上人像[高山寺/京都]

国宝DB-絵画

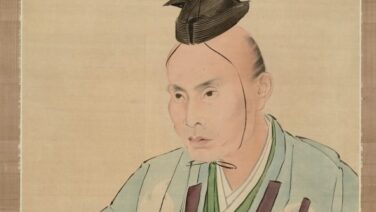

国宝DB-絵画 国宝-絵画|鷹見泉石像(渡辺崋山筆)[東京国立博物館]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|伝源賴朝・平重盛・藤原光能像 (神護寺三像)[神護寺/京都]

国宝DB-絵画

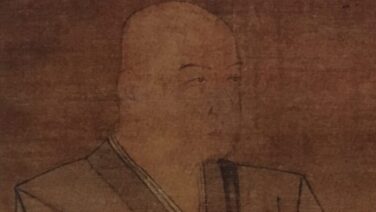

国宝DB-絵画 国宝-絵画|無準師範像[東福寺/京都]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|勤操僧正像[高野山普門院/和歌山]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|花園天皇像(豪信筆)[長福寺/京都]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|大燈国師像[大徳寺/京都]

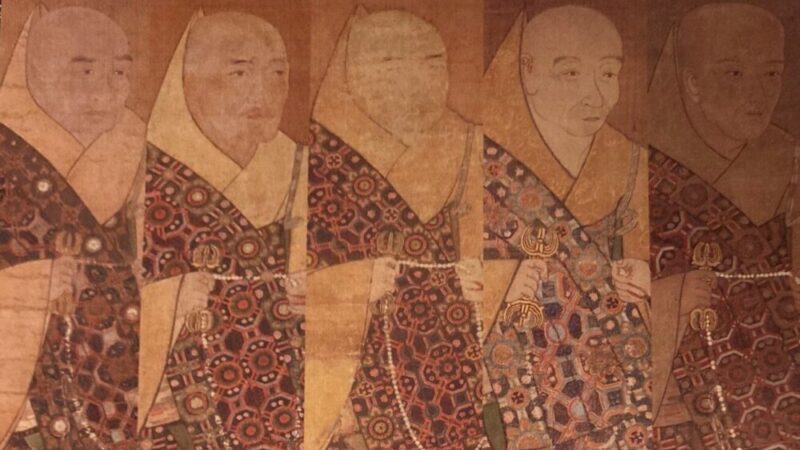

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|金沢北条氏四将像[称名寺/神奈川]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|後鳥羽天皇像[水無瀬神宮/大阪]

国宝DB-考古・歴史資料

国宝DB-考古・歴史資料 国宝-歴史|慶長遣欧使節関係資料[仙台市博物館/宮城]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|慈恩大師像[薬師寺/奈良]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画