国宝DB-考古・歴史資料

国宝DB-考古・歴史資料 大刀

国宝DB-考古・歴史資料

国宝DB-考古・歴史資料  情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|茨城県立歴史館「鋼と色金-茨城の刀剣と刀装-」2021/2/20~4/11

国宝DB-考古・歴史資料

国宝DB-考古・歴史資料 国宝-考古|埴輪 武装男子立像[東京国立博物館]

国宝DB-考古・歴史資料

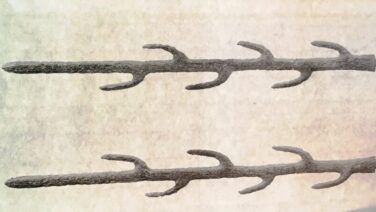

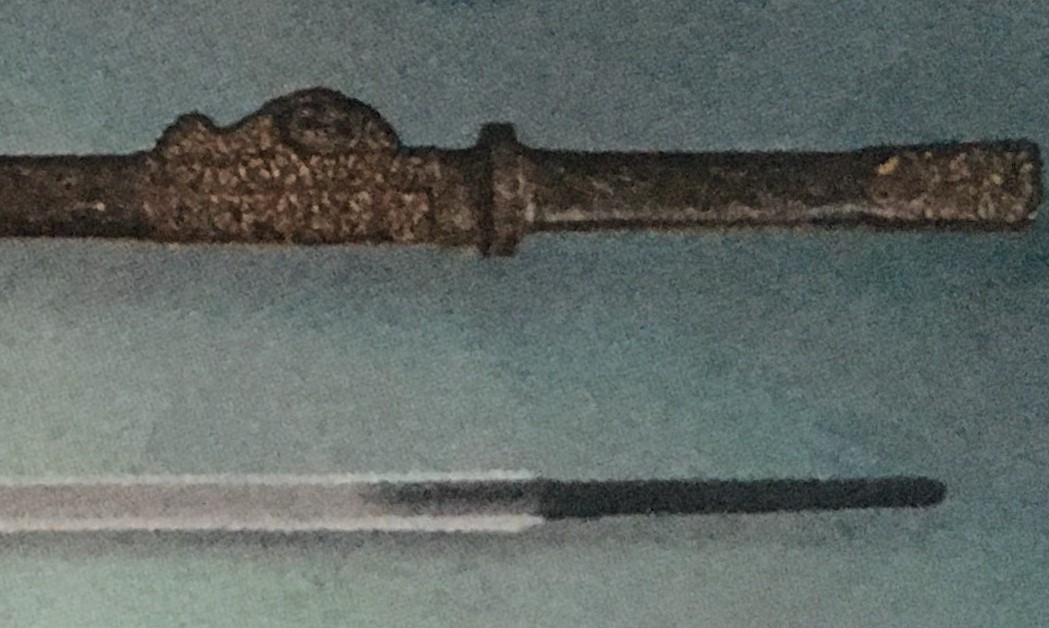

国宝DB-考古・歴史資料 国宝-考古|七支刀[石上神宮/奈良]

国宝DB-考古・歴史資料

国宝DB-考古・歴史資料 国宝-考古|武蔵埼玉稲荷山古墳出土品[埼玉]

国宝DB-考古・歴史資料

国宝DB-考古・歴史資料 国宝-考古|東大寺山古墳出土品[東京国立博物館]

国宝DB-考古・歴史資料

国宝DB-考古・歴史資料 国宝-考古|江田船山古墳出土品[東京国立博物館]

国宝DB-考古・歴史資料

国宝DB-考古・歴史資料 国宝-考古|興福寺金堂鎮壇具[東京国立博物館]

国宝DB-考古・歴史資料

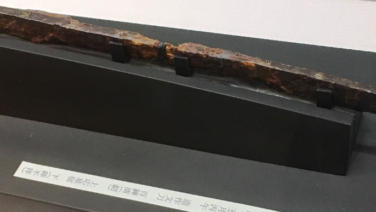

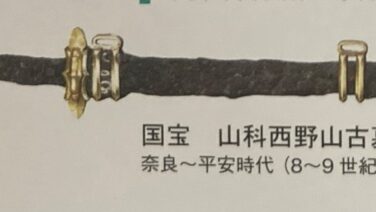

国宝DB-考古・歴史資料 国宝-考古|山科西野山古墳出土品[京都大学]

国宝DB-刀剣

国宝DB-刀剣 国宝-工芸|丙子椒林剣[四天王寺/大阪]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|七星剣[四天王寺/大阪]

国宝DB-刀剣

国宝DB-刀剣 金銅荘環頭大刀拵・大刀身[小村神社/高知]

国宝DB-考古・歴史資料

国宝DB-考古・歴史資料 国宝-考古|平原方形周溝墓出土品[伊都国歴史博物館寄託]

国宝DB-考古・歴史資料

国宝DB-考古・歴史資料 国宝-考古|東大寺金堂鎮壇具[東大寺/奈良]

国宝DB-刀剣

国宝DB-刀剣 国宝-工芸|直刀・黒漆平文大刀拵[鹿島神宮/茨城]

国宝DB-考古・歴史資料

国宝DB-考古・歴史資料 国宝-考古|宗像大社沖津宮祭祀遺跡出土品[福岡]

国宝DB-考古・歴史資料

国宝DB-考古・歴史資料