情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 現存最古

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館  情報-博物館・美術館

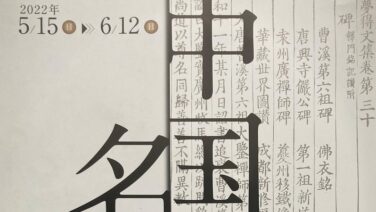

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館 2021年2月の名品ギャラリー(新聞人のまなざし・日本書紀)

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|宇治上神社 本殿[京都]

国宝DB-書跡・典籍

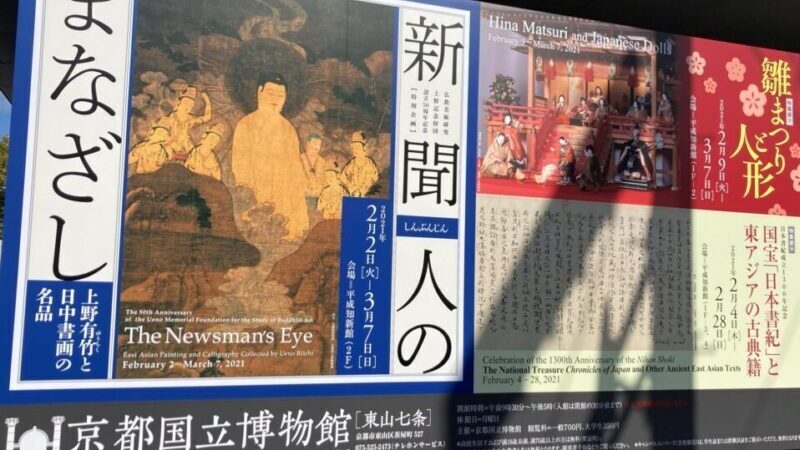

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|圜悟克勤墨蹟 与虎丘紹隆印可状(流れ圜悟)[東京国立博物館]

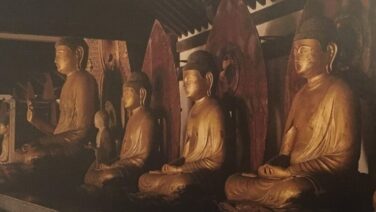

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|阿弥陀如来坐像(九体阿弥陀)[浄瑠璃寺/京都]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|梵鐘[妙心寺/京都]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|圓成寺(円成寺)春日堂・白山堂[奈良]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|黒漆七絃琴[東京国立博物館]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|法隆寺 五重塔[奈良]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 般若寺 楼門[奈良]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|浄瑠璃寺(九体寺)本堂[浄瑠璃寺/京都]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|石山寺 多宝塔[滋賀]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|龍吟庵 方丈[京都]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|仁和寺 金堂[京都]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|唐招提寺 経蔵[奈良]

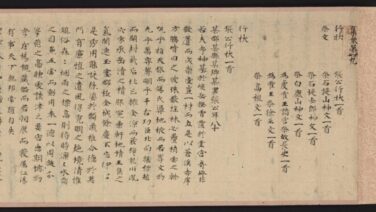

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|王勃集 巻第二十九、第三十[東京国立博物館]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|十六羅漢図[東京国立博物館]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|菩薩処胎経[知恩院/京都]

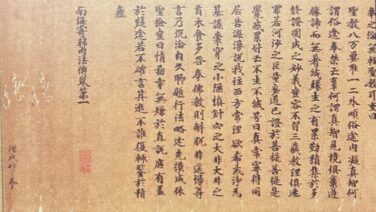

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|南海寄帰内法伝[天理大学附属天理図書館/奈良]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|王勃集 巻第28[個人蔵]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|古事記(賢瑜筆)[宝生院(大須文庫)/愛知]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|漢書 楊雄伝[京都国立博物館]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|延喜式[金剛寺/大阪]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍