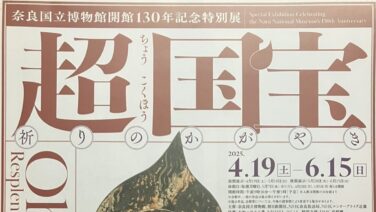

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 秘仏

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館  情報-博物館・美術館

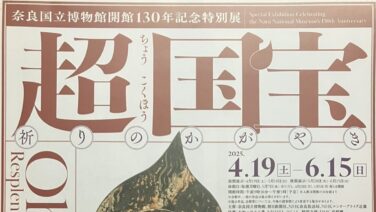

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「神護寺」2024/7/17~9/8[東京]

情報-博物館・美術館

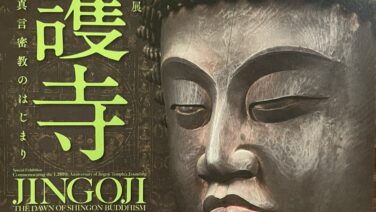

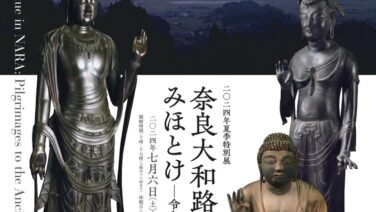

情報-博物館・美術館 情報|MIHO MUSEUM「奈良大和路のみほとけ」2024/7/6~9/1[滋賀]

情報-寺社・ご開帳・イベント

情報-寺社・ご開帳・イベント 情報|第59回 京都非公開文化財特別公開 2023/10/28~11/26

情報-寺社・ご開帳・イベント

情報-寺社・ご開帳・イベント 情報|東大寺開山 良弁僧正 千二百五十年御遠忌法要 2023年秋[奈良]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|金峯山寺 本堂(蔵王堂)[奈良]

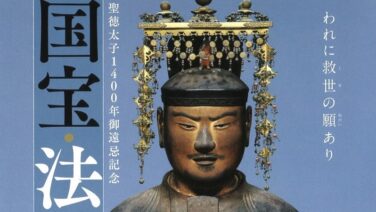

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|北海道立近代美術館「国宝・法隆寺展」2022/9/3~10/30[北海道]

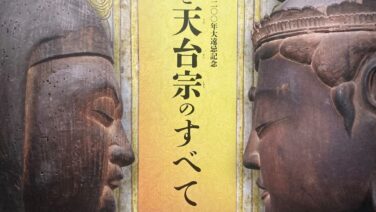

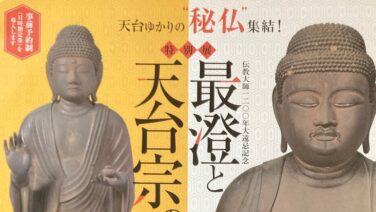

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|九州国立博物館「最澄と天台宗のすべて」2022/2/8~3/21

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「最澄と天台宗のすべて」2021/10/12~11/21[東京]

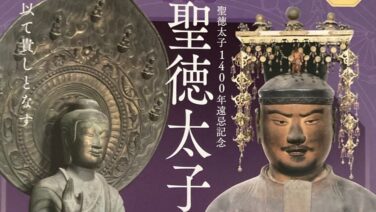

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「聖徳太子と法隆寺」2021/7/13~9/5

情報-博物館・美術館

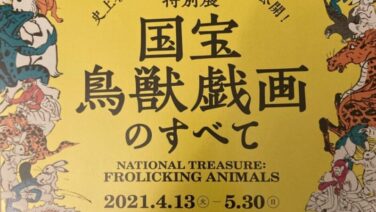

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「国宝 鳥獣戯画のすべて」2021/4/13~6/20

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|東寺 大師堂(西院御影堂)[京都]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|不空羂索観音坐像(康慶作)[興福寺南円堂/奈良]

情報-博物館・美術館

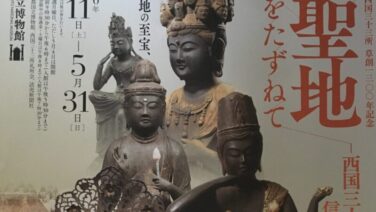

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「聖地をたずねて」2020/7/23~9/13

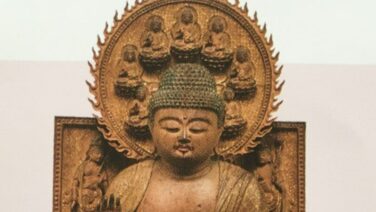

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|大日如来・不動降三世明王坐像[金剛寺/大阪]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|釈迦如来・両脇侍坐像[法隆寺上御堂/奈良]

情報-寺社・ご開帳・イベント

情報-寺社・ご開帳・イベント 情報|東寺 2020春期特別公開[京都]

情報-寺社・ご開帳・イベント

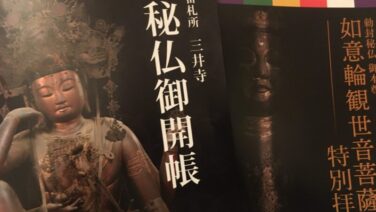

情報-寺社・ご開帳・イベント 情報|御即位記念 秘仏開帳(石山寺・三井寺) 2020年3月~6月

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|執金剛神立像[東大寺法華堂/奈良]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|薬師如来坐像[仁和寺/京都]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|千手観音坐像[葛井寺/大阪]

国宝DB-彫刻

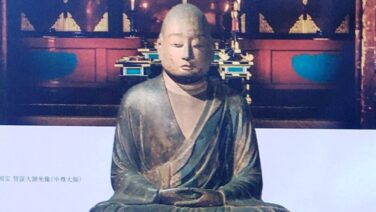

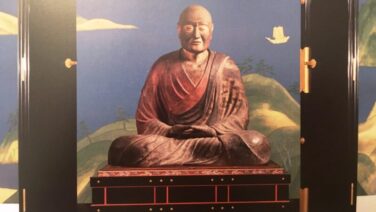

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|智証大師坐像(中尊大師)[園城寺(三井寺)/滋賀]

国宝DB-彫刻

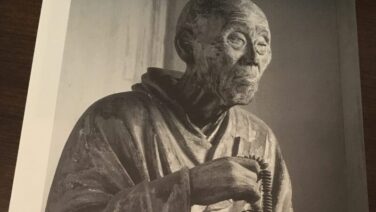

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|鑑真和上坐像[唐招提寺/奈良]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻