情報-博物館・美術館

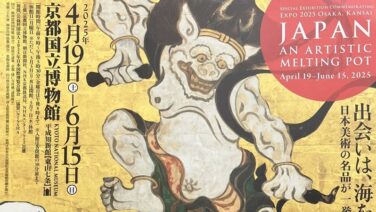

情報-博物館・美術館 京都国立博物館

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館  情報-博物館・美術館

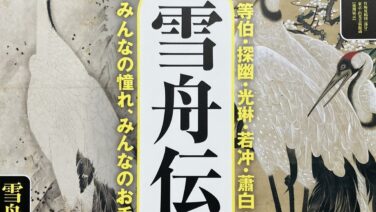

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「雪舟伝説-「画聖(カリスマ)」の誕生-」2024/4/13~5/26

情報-博物館・美術館

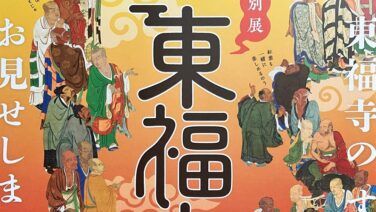

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「東福寺」2023/10/7~12/3

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「日中 書の名品」2023/8/8~9/18

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「親鸞-生涯と名宝」2023/3/25~5/21

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「京に生きる文化―茶の湯―」2022/10/8~12/4

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「観心寺と金剛寺」7/30~9/11

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「最澄と天台宗のすべて」2022/4/12~5/22[京都]

情報-博物館・美術館

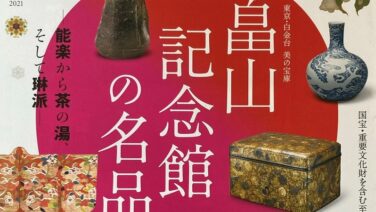

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「畠山記念館の名品」2021/10/9~12/5

情報-博物館・美術館

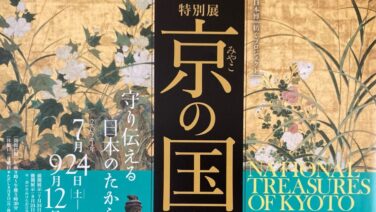

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「京の国宝―守り伝える日本のたから―」2021/7/24~9/12

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「オリュンピア × ニッポン・ビジュツ」2021/6/5~7/4

情報-博物館・美術館

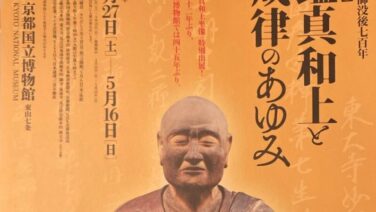

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「鑑真和上と戒律のあゆみ」2021/3/27~5/16

特集・まとめ・資料

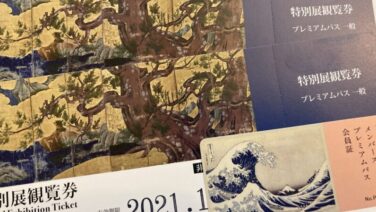

特集・まとめ・資料 特集|国立博物館の会員制度いろいろ

情報-博物館・美術館

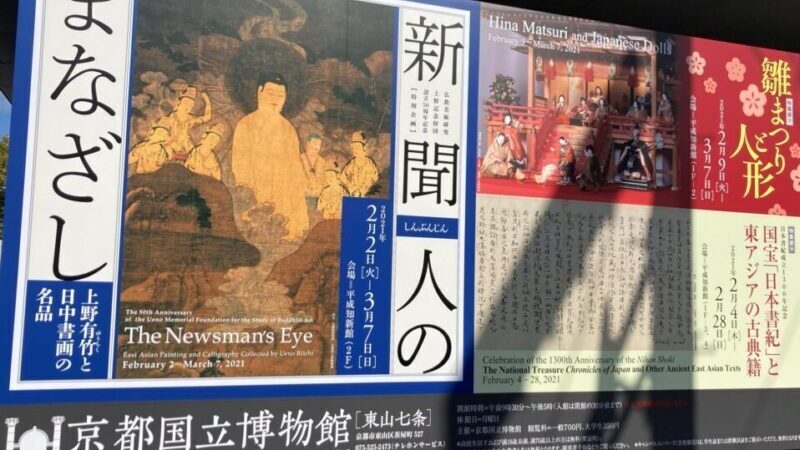

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館 2021年2月の名品ギャラリー(新聞人のまなざし・日本書紀)

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「文化財修理の最先端」2020/12/19~2021/1/31

情報-博物館・美術館

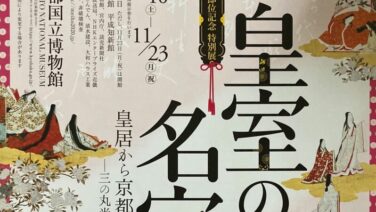

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「皇室の名宝」2020/10/10~11/23[京都]

情報-博物館・美術館

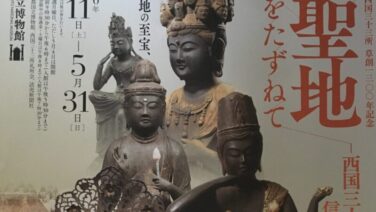

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「聖地をたずねて」2020/7/23~9/13

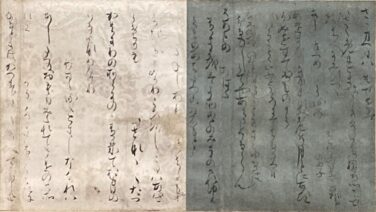

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|古今和歌集(本阿弥切本)巻第十二残巻[京都国立博物館]

情報-博物館・美術館

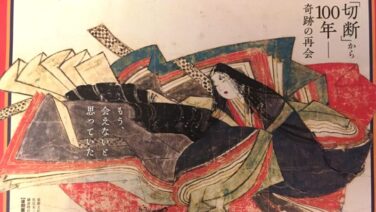

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「佐竹本三十六歌仙絵と王朝の美」2019/10/12~11/24[京都]

国宝DB-絵画

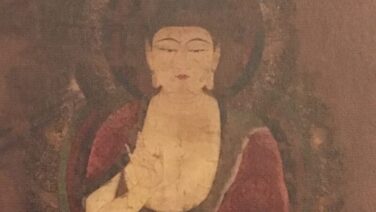

国宝DB-絵画 国宝-絵画|釈迦如来像(赤釈迦)[神護寺/京都]

国宝DB-絵画

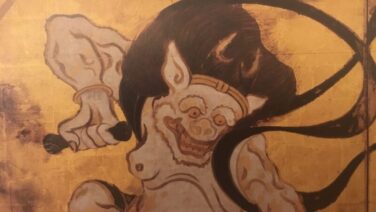

国宝DB-絵画 国宝-絵画|風神雷神図屏風(俵屋宗達筆)[建仁寺/京都]

国宝DB-考古・歴史資料

国宝DB-考古・歴史資料 国宝-考古|金銅藤原道長経筒[金峯神社/奈良]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|伝源賴朝・平重盛・藤原光能像 (神護寺三像)[神護寺/京都]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館