国宝DB-刀剣

国宝DB-刀剣 備前長船派

国宝DB-刀剣

国宝DB-刀剣  情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|佐野美術館「名刀百花」2022/1/8~2/13[静岡]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|熊本県立美術館「洛中洛外図屏風と大名文化」2021/7/16~9/5[熊本]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|徳川美術館「名刀紀行-京・大和と九州-」2021/6/5~7/11[愛知]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|永青文庫「―没後50年“美術の殿様”細川護立コレクション―」2020/9/12~11/8[東京]

情報-博物館・美術館

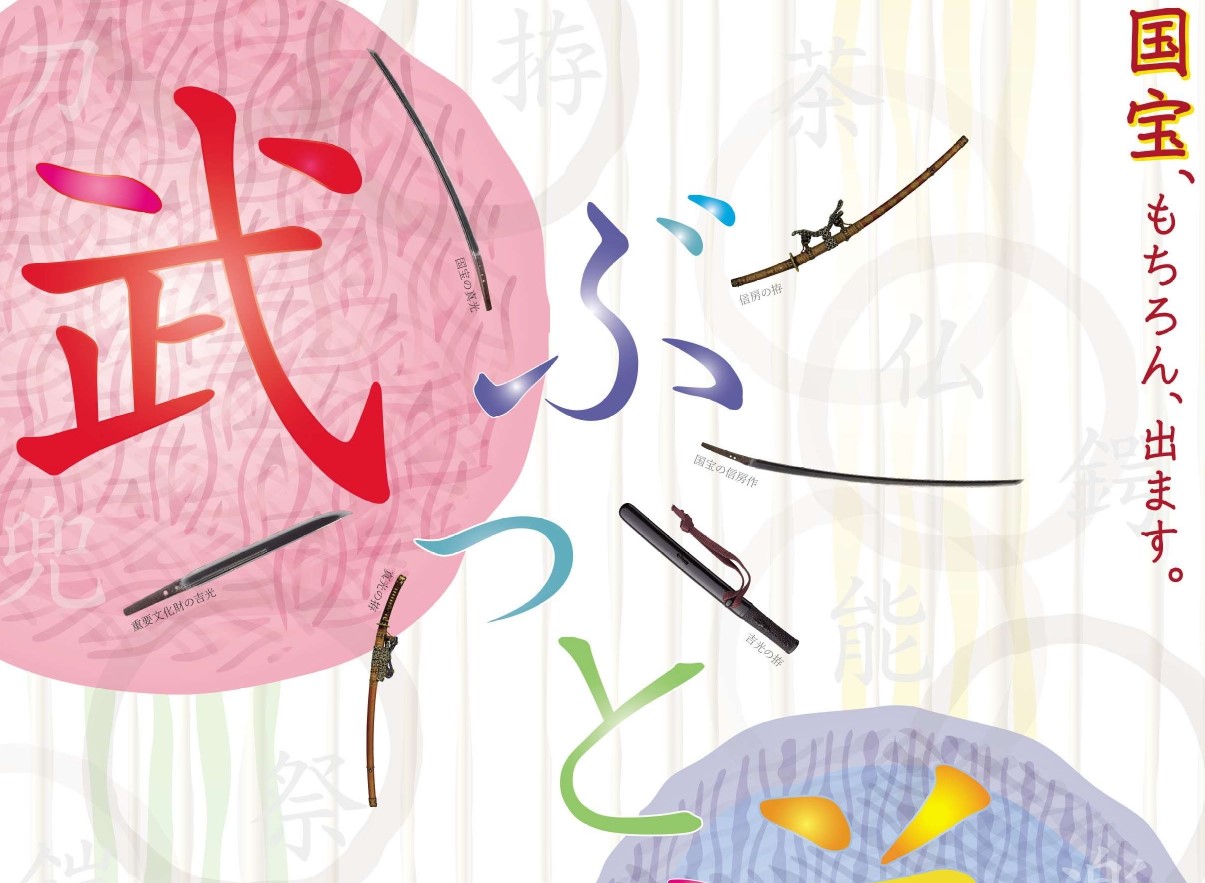

情報-博物館・美術館 情報|致道博物館「武っと美(ぶっとび)!! 名品展」2020/6/13〜7/28[山形]

国宝DB-刀剣

国宝DB-刀剣 国宝-工芸|短刀 銘 備州長船住景光/元亨三年三月日(謙信景光)[埼玉県立歴史と民俗の博物館]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|佐野美術館「名刀への道」2020/1/7~2/16[静岡]

国宝DB-刀剣

国宝DB-刀剣 国宝-工芸|太刀 銘 備前国長船住左兵衛尉景光、作者進士三郎景政[埼玉県立歴史と民俗の博物館]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|九州国立博物館「室町将軍」2019/7/13~9/1[福岡]

国宝DB-刀剣

国宝DB-刀剣 国宝-工芸|太刀 銘 長光(大般若長光)[東京国立博物館]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|徳川美術館「徳川将軍 ゆかりの名刀」2019/4/14~6/2[愛知]

国宝DB-刀剣

国宝DB-刀剣 国宝-工芸|太刀 銘 長光[東京国立博物館]

国宝DB-刀剣

国宝DB-刀剣 国宝-工芸|太刀(小竜景光)[東京国立博物館]

国宝DB-刀剣

国宝DB-刀剣 国宝-工芸|短刀 銘 備州長船住長重/甲戌[個人蔵]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|太刀 銘 備前国長船住左近将監長光造[林原美術館/岡山]

国宝DB-刀剣

国宝DB-刀剣 国宝-工芸|太刀 銘 長光(名物遠江長光)[徳川美術館/愛知]

国宝DB-刀剣

国宝DB-刀剣 国宝-工芸|刀 金象嵌銘光忠光徳花押 生駒讃岐守所持(生駒光忠)[永青文庫/東京]

国宝DB-刀剣

国宝DB-刀剣 国宝-工芸|大太刀 銘 備州長船倫光・貞治五年二月日[二荒山神社/栃木]

国宝DB-刀剣

国宝DB-刀剣 国宝-工芸|太刀 銘 熊野三所権現長光[個人蔵]

国宝DB-刀剣

国宝DB-刀剣 刀(金象嵌銘 光忠・光徳花押)[個人蔵]

国宝DB-刀剣

国宝DB-刀剣 国宝-工芸|太刀 銘 光忠[徳川美術館/愛知]

国宝DB-刀剣

国宝DB-刀剣