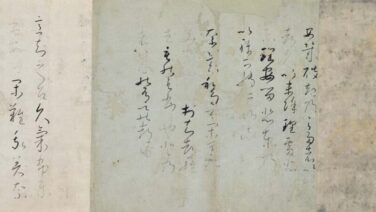

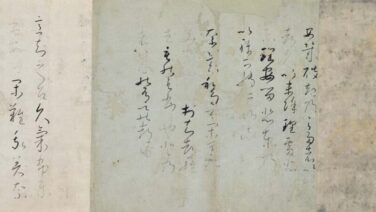

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 紙背

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍  国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|稿本 北山抄[京都国立博物館]

国宝DB-書跡・典籍

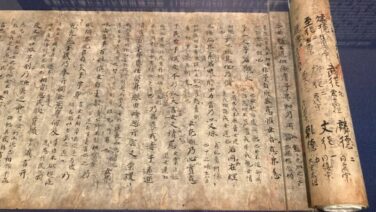

国宝DB-書跡・典籍 春秋経伝集解[藤井斉成会有鄰館/京都]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|王勃集 巻第28[個人蔵]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|琱玉集[宝生院(大須文庫)/愛知]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 漢書 高帝紀下・列伝第四残巻[石山寺/滋賀]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 漢書 食貨志[宝生院(大須文庫)/愛知]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|玉篇 巻第廿二[伊勢神宮/三重]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|玉篇 巻第廿七後半[石山寺/滋賀]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|玉篇 巻第九残巻[早稲田大学/東京]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|日本書紀(田中本)巻第十残巻[奈良国立博物館]

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍