情報-博物館・美術館

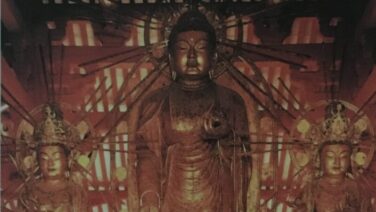

情報-博物館・美術館 阿弥陀如来

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館  情報-博物館・美術館

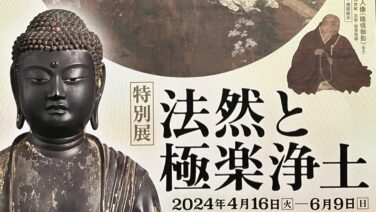

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「中尊寺金色堂」2024/1/23~4/14[東京]

情報-博物館・美術館

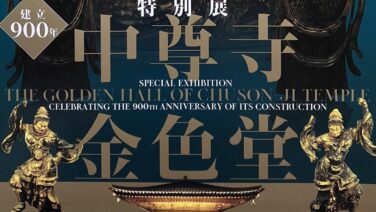

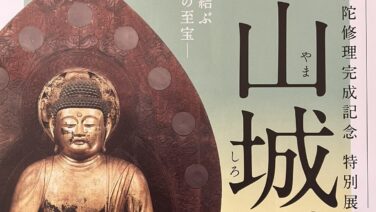

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「京都・南山城の仏像」2023/9/16~11/12

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|奈良国立博物館「聖地 南山城」2023/7/8~9/3

情報-博物館・美術館

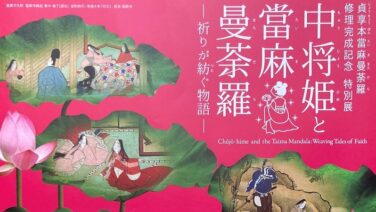

情報-博物館・美術館 情報|奈良国立博物館「中将姫と當麻曼荼羅-祈りが紡ぐ物語-」2022/7/16~8/28

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|阿弥陀如来坐像(鎌倉の大仏)[高徳院/神奈川]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|臼杵磨崖仏(臼杵石仏)[大分]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|阿弥陀如来坐像(定朝作)[平等院/京都]

国宝DB-彫刻

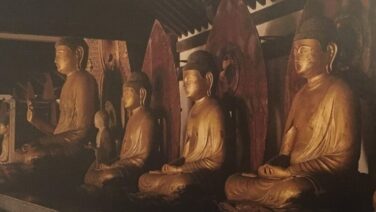

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|阿弥陀如来坐像(九体阿弥陀)[浄瑠璃寺/京都]

特集・まとめ・資料

特集・まとめ・資料 特集|令和2年(2020年)新指定国宝

情報-寺社・ご開帳・イベント

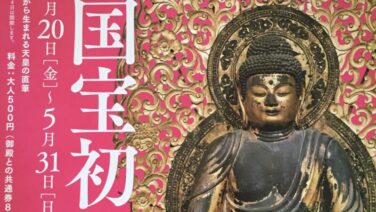

情報-寺社・ご開帳・イベント 情報|仁和寺「春季霊宝館名宝展」2020/3/20~5/31[京都]

国宝DB-彫刻

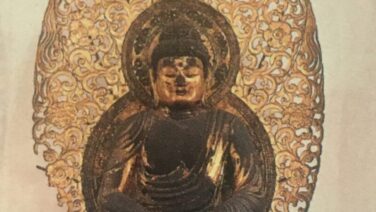

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|阿弥陀如来・両脇侍像[仁和寺/京都]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「平成31年新指定 国宝・重要文化財」2019/4/16~5/6

特集・まとめ・資料

特集・まとめ・資料 特集|令和元年(2019年)新指定国宝

国宝DB-絵画

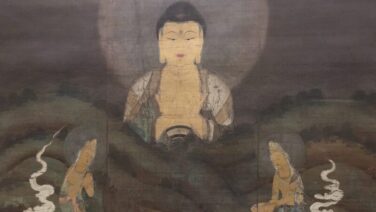

国宝DB-絵画 国宝-絵画|山越阿弥陀図[永観堂(禅林寺)/京都]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|阿弥陀二十五菩薩来迎図(早来迎)[知恩院/京都]

国宝DB-彫刻

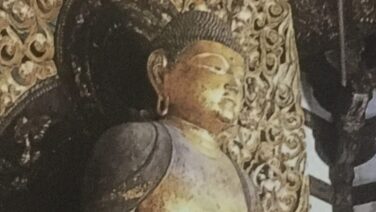

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|金色堂堂内諸像・天蓋[中尊寺金色院/岩手]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|阿弥陀如来坐像(院覚作)[法金剛院/京都]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|鳳凰堂中堂 壁扉画[平等院/京都]

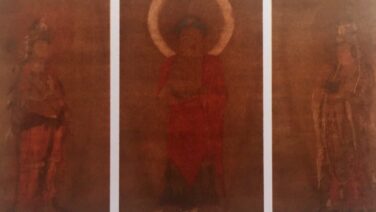

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|阿弥陀三尊像(普悦筆)[清浄華院/京都]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|阿弥陀如来脇侍像(伝橘夫人念持仏)・厨子[法隆寺/奈良]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|阿弥陀三尊像[高野山蓮華三昧院/和歌山]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|山越阿弥陀図[京都国立博物館]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻