情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 法隆寺

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館  情報-博物館・美術館

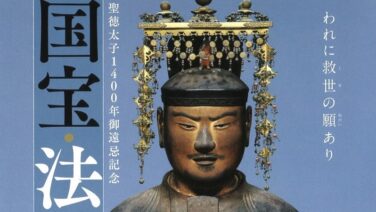

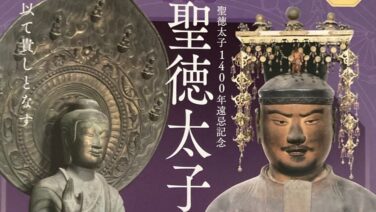

情報-博物館・美術館 情報|北海道立近代美術館「国宝・法隆寺展」2022/9/3~10/30[北海道]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|法隆寺 三経院・西室[奈良]

情報-博物館・美術館

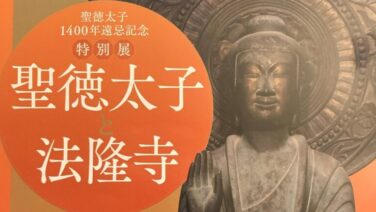

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「聖徳太子と法隆寺」2021/7/13~9/5

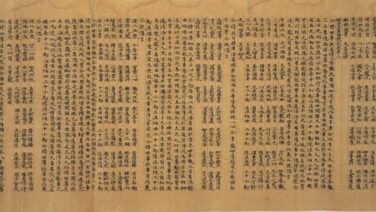

国宝DB-書跡・典籍

国宝DB-書跡・典籍 国宝-書跡典籍|細字法華経[東京国立博物館]

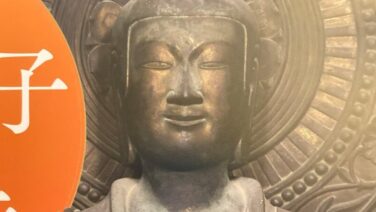

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|薬師如来坐像[法隆寺金堂/奈良]

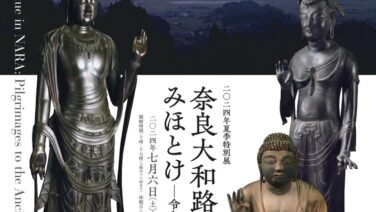

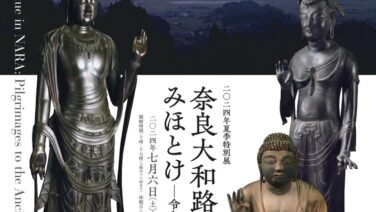

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|奈良国立博物館「聖徳太子と法隆寺」2021/4/27~6/20

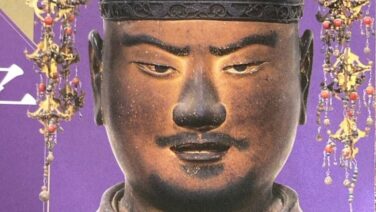

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|聖徳太子・侍者像[法隆寺 聖霊院]

情報-寺社・ご開帳・イベント

情報-寺社・ご開帳・イベント 情報|奈良うまし冬めぐり 2020年12月~2021年3月

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|法隆寺 南大門[奈良]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|法隆寺 綱封蔵[奈良]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|法隆寺 東院 鐘楼[奈良]

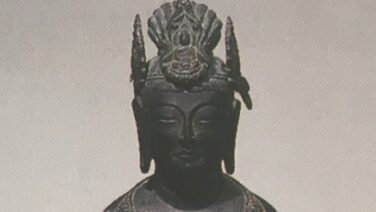

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|夢違観音[法隆寺/奈良]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|法隆寺 食堂[奈良]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|法隆寺 東大門[奈良]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|法隆寺 中門[奈良]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|法隆寺 東院伝法堂[奈良]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|法隆寺 聖霊院[奈良]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|釈迦如来・両脇侍坐像[法隆寺上御堂/奈良]

特集・まとめ・資料

特集・まとめ・資料 特集|令和2年(2020年)新指定国宝

国宝DB-建築

国宝DB-建築 法隆寺 鐘楼・経蔵[奈良]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「法隆寺金堂壁画と百済観音」2020/3/17~5/10 ※中止

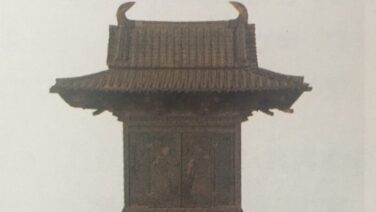

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|玉蟲厨子[法隆寺/奈良]

国宝DB-建築

国宝DB-建築