国宝DB-建築

国宝DB-建築 豊臣秀吉

国宝DB-建築

国宝DB-建築  情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|ふくやま美術館「名刀 江雪左文字」2023/2/4~3/19[広島]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|大阪市立美術館「豊臣の美術」2021/4/3~5/16

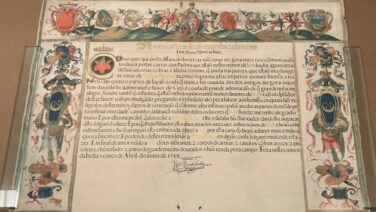

国宝DB-古文書

国宝DB-古文書 国宝-古文書|ポルトガル国印度副王信書[妙法院/京都]

情報-寺社・ご開帳・イベント

情報-寺社・ご開帳・イベント 情報|智積院「夜間特別拝観」2020/9/28~10/4[京都]

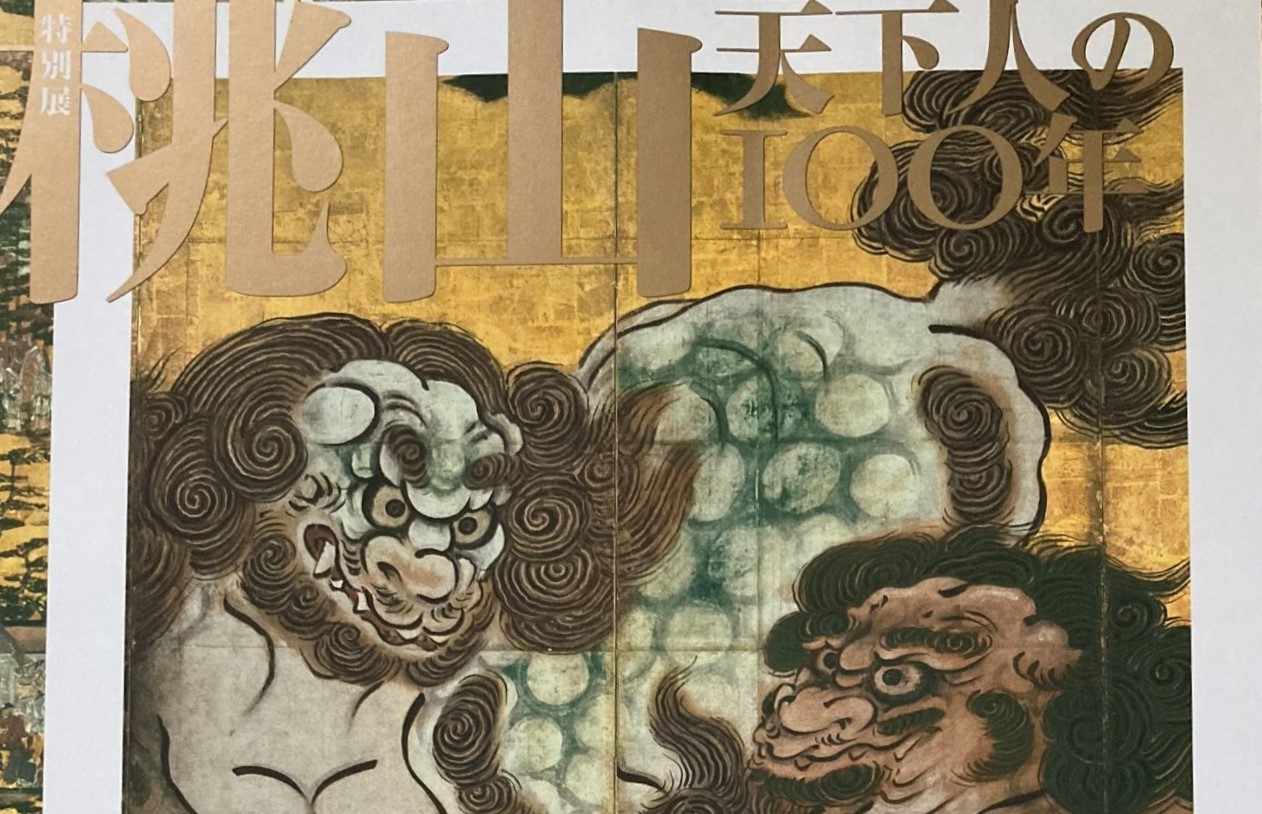

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「桃山―天下人の100年」2020/10/6~11/29[東京]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「きもの KIMONO」2020/6/30~8/23

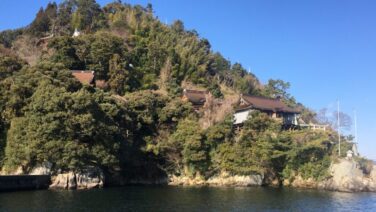

国宝鑑賞ログ

国宝鑑賞ログ 鑑賞ログ|琵琶湖に浮かぶ竹生島の国宝

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|都久夫須麻神社 本殿[滋賀]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|宝厳寺 唐門[滋賀]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|障壁画 桜楓図ほか(長谷川等伯・久蔵筆)[智積院/京都]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|粉河寺縁起絵巻[粉河寺/和歌山]

国宝DB-刀剣

国宝DB-刀剣 国宝-工芸|短刀 銘 左筑州住(太閤左文字)[ふくやま美術館/広島]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|西本願寺 飛雲閣[京都]

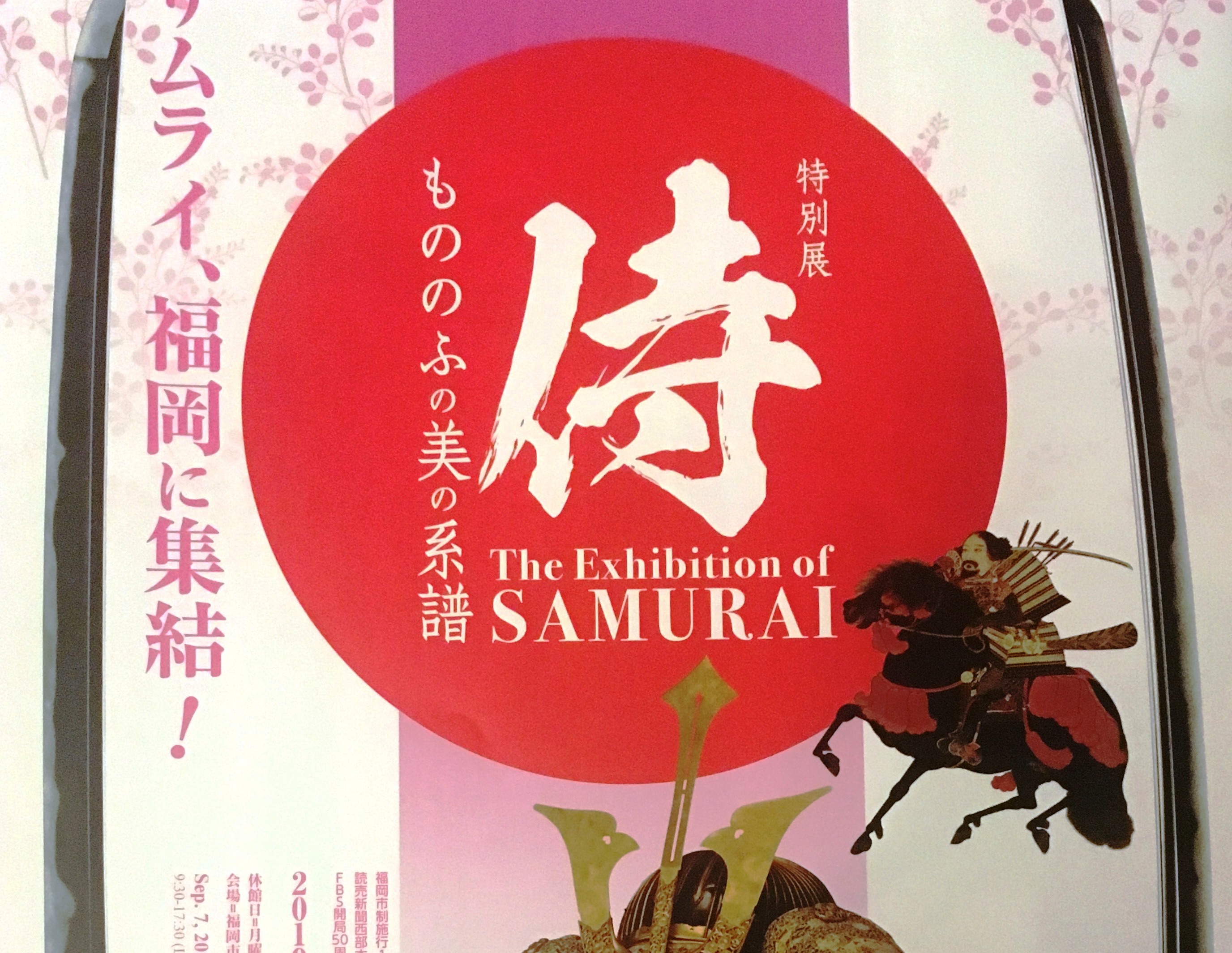

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|福岡市博物館「侍~もののふの美の系譜~」2019/9/7~11/4

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|醍醐寺三宝院 表書院[京都]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|醍醐寺 金堂[京都]

国宝DB-刀剣

国宝DB-刀剣 国宝-工芸|太刀 銘 吉房(福岡一文字吉房)[東京国立博物館]

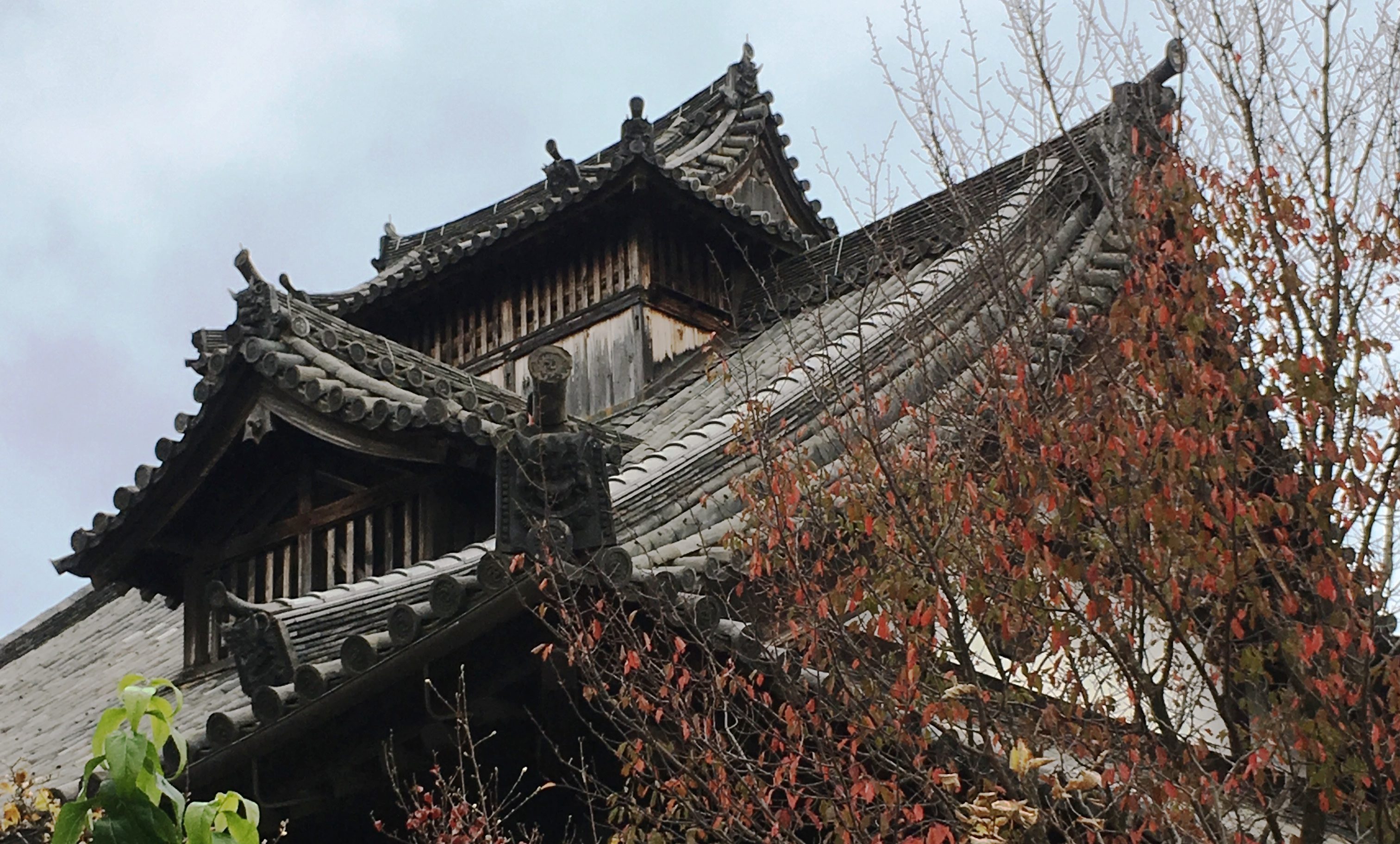

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|園城寺(三井寺) 金堂[滋賀]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 豊国神社 唐門[京都]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|醍醐寺 五重塔[京都]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|妙法院 庫裏[京都]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|東福寺 三門[京都]

国宝DB-建築

国宝DB-建築