情報-博物館・美術館

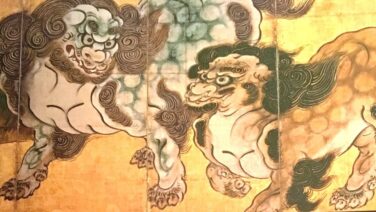

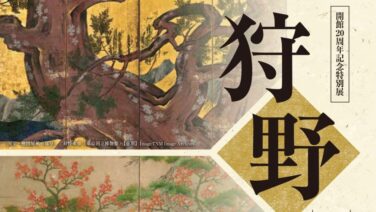

情報-博物館・美術館 狩野派

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館  情報-博物館・美術館

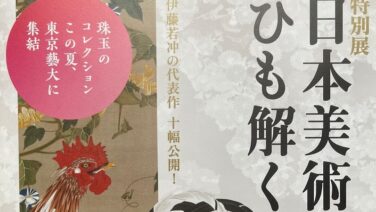

情報-博物館・美術館 情報|東京藝術大学大学美術館「日本美術をひも解く」2022/8/6~9/25

情報-博物館・美術館

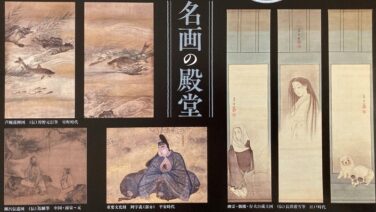

情報-博物館・美術館 情報|奈良国立博物館「名画の殿堂 藤田美術館展」2021/12/10~2022/1/23

特集・まとめ・資料

特集・まとめ・資料 特集|令和3年(2021年)新指定国宝

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|米沢市上杉博物館「狩野派~永徳の周辺~」2021/8/7~10/10[山形]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|大阪市立美術館「豊臣の美術」2021/4/3~5/16

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|瑞巖寺 本堂(元方丈)[宮城]

情報-博物館・美術館

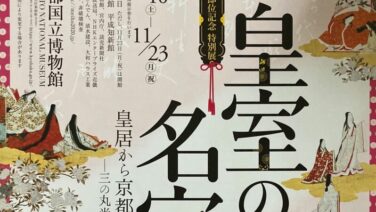

情報-博物館・美術館 情報|京都国立博物館「皇室の名宝」2020/10/10~11/23[京都]

情報-博物館・美術館

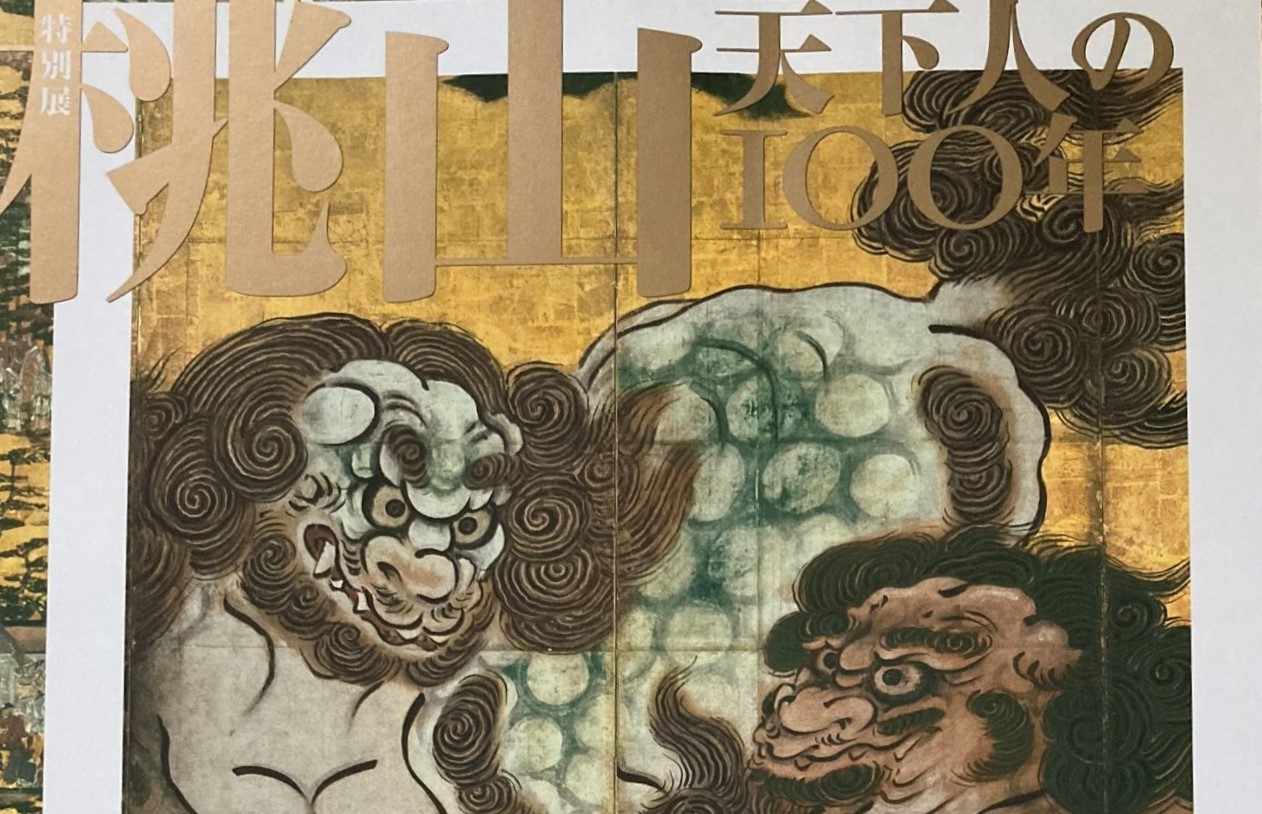

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「桃山―天下人の100年」2020/10/6~11/29[東京]

情報-博物館・美術館

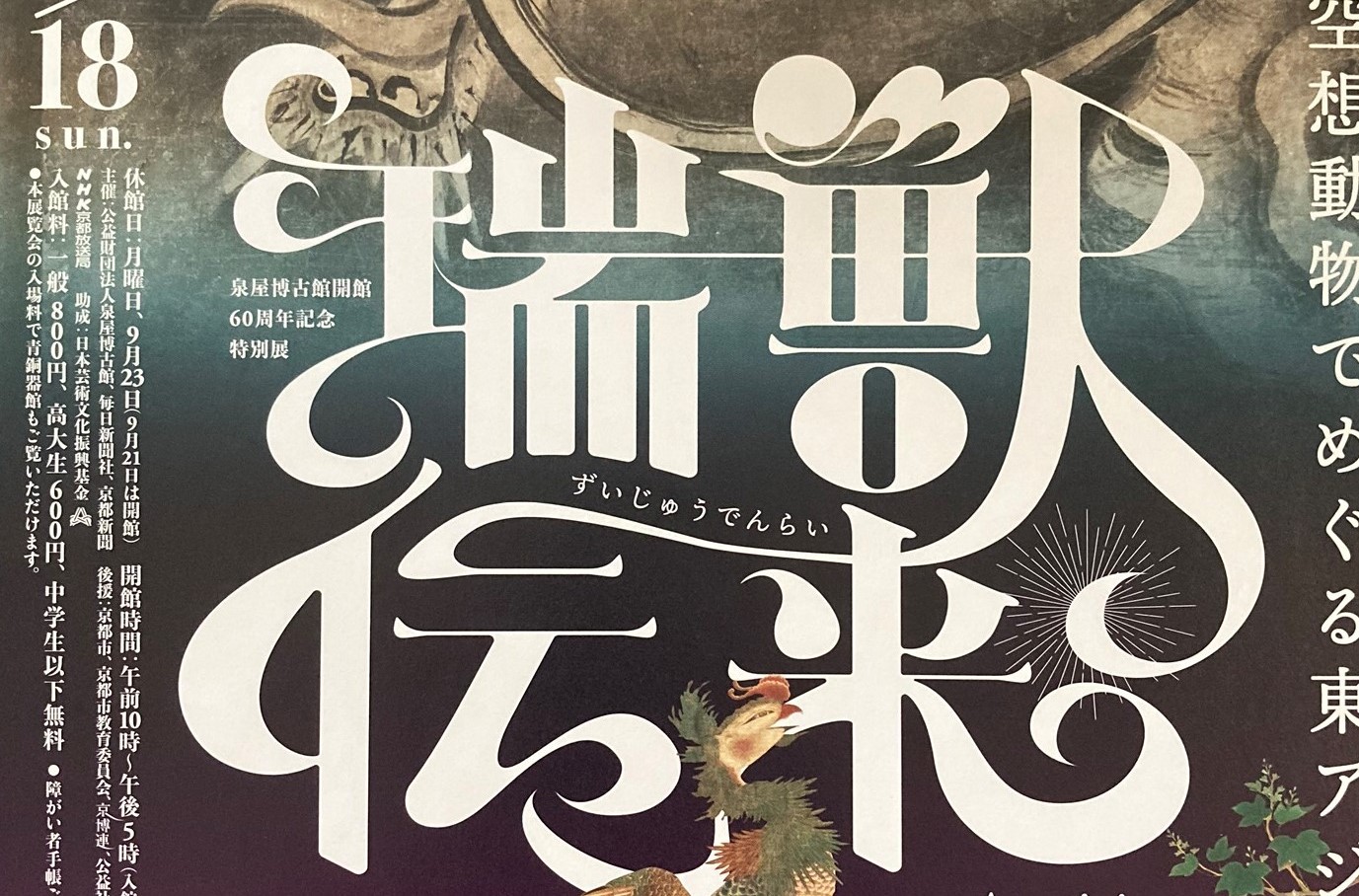

情報-博物館・美術館 情報|泉屋博古館「瑞獣伝来 ―空想動物でめぐる東アジア三千年の旅」2020/9/12~10/18[京都]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|大仙院 本堂[京都]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|二条城 二の丸御殿[京都]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|光浄院客殿[三井寺/滋賀]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|都久夫須麻神社 本殿[滋賀]

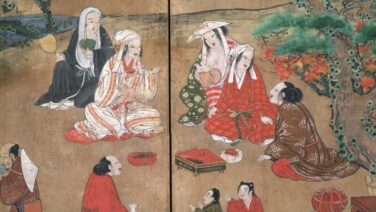

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|観楓図(狩野秀賴筆)[東京国立博物館]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|勧学院客殿[三井寺/滋賀]

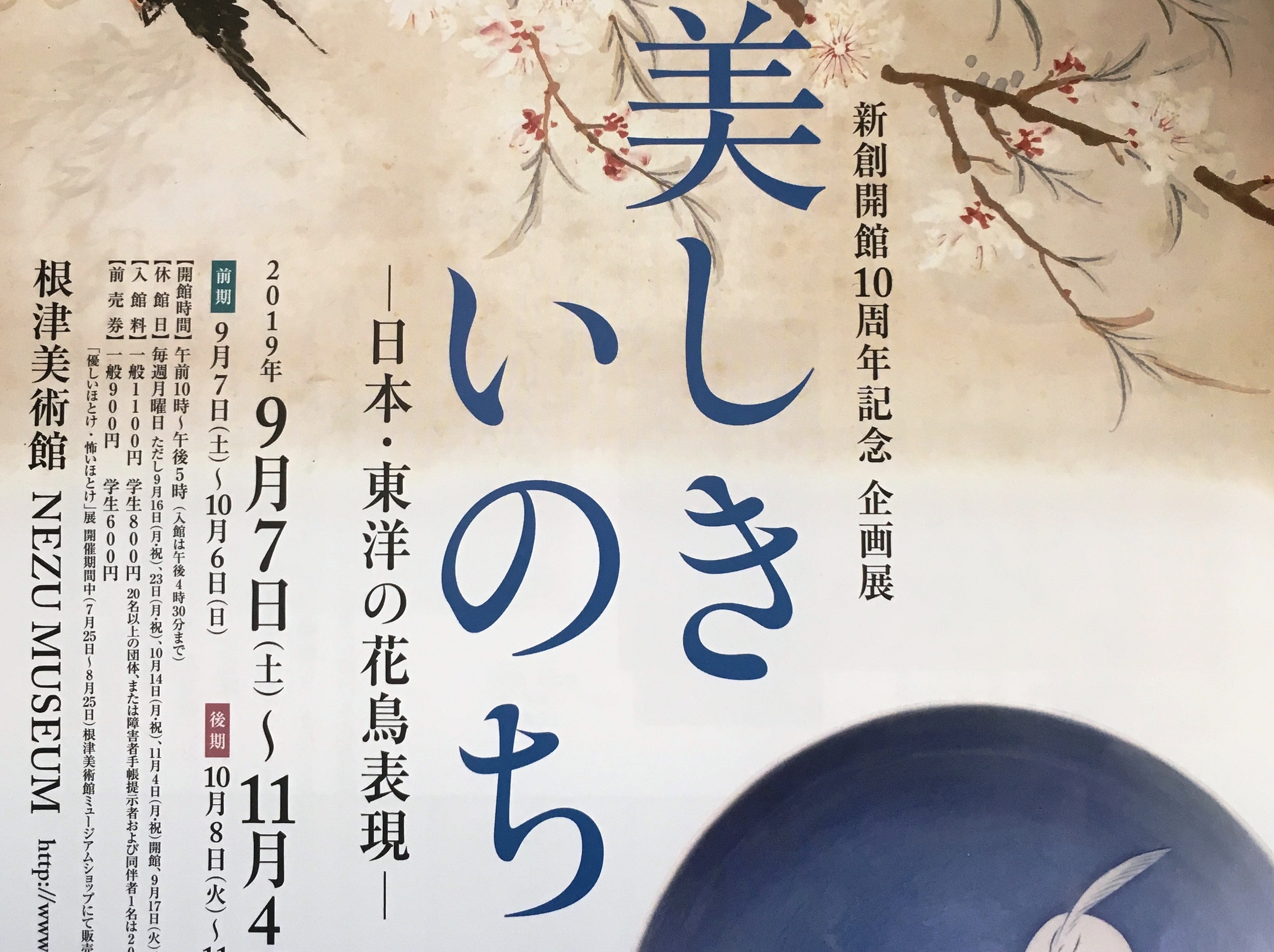

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|根津美術館「美しきいのち」2019/9/7~11/4

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|南禅寺 方丈[京都]

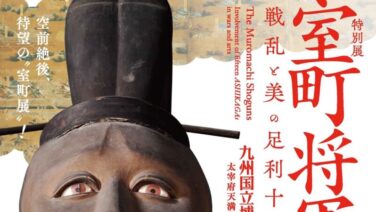

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|九州国立博物館「室町将軍」2019/7/13~9/1[福岡]

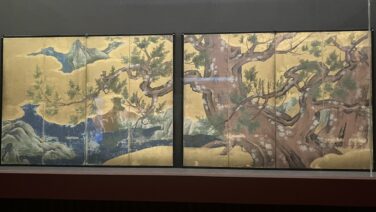

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画 国宝-絵画|檜図屏風(狩野永徳)[東京国立博物館]

国宝鑑賞ログ

国宝鑑賞ログ 鑑賞ログ|美を紡ぐ 日本美術の名品@東京国立博物館

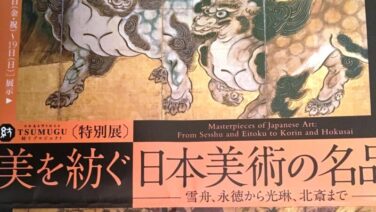

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|東京国立博物館「美を紡ぐ 日本美術の名品」2019/5/3~6/2

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|大崎八幡宮 本殿・石の間・拝殿[宮城]

国宝じゃないけど

国宝じゃないけど