情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 神仏習合

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館  国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|金峯山寺 本堂(蔵王堂)[奈良]

情報-博物館・美術館

情報-博物館・美術館 情報|根津美術館「根津美術館の国宝・重要文化財」2020/11/14~12/20[東京]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|八坂神社 本殿[京都]

国宝鑑賞ログ

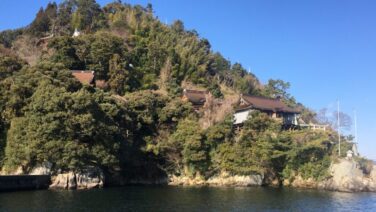

国宝鑑賞ログ 鑑賞ログ|琵琶湖に浮かぶ竹生島の国宝

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|都久夫須麻神社 本殿[滋賀]

国宝DB-工芸

国宝DB-工芸 国宝-工芸|線刻蔵王権現像[西新井大師総持寺/東京]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|羽黒山五重塔[山形]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|新羅善神堂[三井寺/滋賀]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|僧形八幡神坐像(快慶作)[東大寺/奈良]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|新羅明神像[三井寺/滋賀]

国宝DB-彫刻

国宝DB-彫刻 国宝-彫刻|僧形八幡神・神功皇后・仲津姫命 坐像[薬師寺/奈良]

国宝DB-建築

国宝DB-建築 国宝-建築|輪王寺大猷院霊廟[日光/栃木]

国宝DB-絵画

国宝DB-絵画