NHK大河ドラマ「光る君へ」

大河ドラマの定番といえば戦国時代や幕末で、平安時代はたまに源平あたりが選ばれますが、藤原時代というのは初めてのようです。 「この世をば~」の歌を詠んで権勢をほしいままにした藤原道長と、道長の娘の中宮彰子に仕えて源氏物語を書いた紫式部の物語です。

この時代の歴史資料は少なく、道長はともかく紫式部については分からないことだらけで、本名も生没年もわかりません。 どうやってキャラクターや台本作りをするのかと思っていましたが、源氏物語に出てくるエピソードは紫式部の体験を反映している、という作りのようです。 五節の舞姫になったり、鳥を逃がしてしまったり、源氏物語好きがニヤリとする場面がちりばめられています。 逆に、道長が姉の太后と御簾も隔てずに至近距離で会話する場面などは、そんなわけないでしょ!とツッコみたくなりますが、そこはドラマとして割り切って楽しみましょう。

ドラマの衣装やセットを展示する大河ドラマ館が、大津・越前・宇治に設置され、他にも各地の美術館博物館で源氏物語やこの時代をテーマにした展覧会があります。 国宝が公開される機会も例年より多めですので、気になる国宝の公開日をチェックしてみてください。 夏の旅行をどこにするか迷っている方は、石山寺や長谷寺を聖地巡礼してもいいかもしれません。

紫式部(吉高由里子)ゆかりの国宝

石山寺 本堂[滋賀]

名前の通り巨岩の連なる地に建てられた石山寺は、都から近いこともあり貴人たちが泊りがけで参拝していました。 紫式部も参籠して、琵琶湖に映る月を見て源氏物語の着想を得たといわれ、本堂には紫式部が物語を書く様子が再現されています。 国宝の本堂は、残念ながら紫式部の生きた時代から数十年後の承暦2年(1078年)に焼失し、永長元年(1096年)に内陣が再建、礼堂(外陣)は、慶長7年(1602年)の再建です。

紫式部日記絵詞[五島美術館/東京]

紫式部は中宮彰子に仕えた期間を日記にしていて、こちらは200年ほど後の鎌倉時代に作られた絵巻物です。 元は10巻程度のセットだったと推測されますが、現存するのは五島美術館の3段分(絵と詞が3セット)と、藤田美術館の1巻だけです。 五島美術館で10/5~10/14に公開されます。

紫式部日記絵詞[藤田美術館/大阪]

前述の五島美術館蔵品と一連の作品ですが、こちらは1巻の絵巻物として残っています。 所有する藤田美術で、2024/5/1~7/31に「第四段」「第五段」が公開されています。

藤原道長(柄本佑)ゆかりの国宝

金銅藤原道長経筒[金峯神社/奈良]

平安~鎌倉時代には、寺社詣が貴人たちの大きな楽しみの1つで、藤原道長も41歳の時に吉野に詣でて自筆の経典等を埋納しています。 こちらは経典を納めた金銅製(銅に金を貼ったもの)の経筒で、表面には24行511字の銘文が刻まれており、寛弘4年(1007年)に埋納したことがわかります。 これは後述する国宝の御堂関白記に書かれた納経の年代とも一致するので、道長本人が埋納したことの裏付けになっています。

今年はすでに京都国立博物館と大津市歴史博物館で公開されましたが、7/30~8/18にも京都国立博物館の名品ギャラリー(通常展)で公開される予定です。

金峯山寺の所有で、これとは別に国宝に指定されている『大和国金峯山経塚出土品』もこの経筒と一連のものだと考えられています。 経筒の公開の前の期間(6/25~7/28)に、同じく京都国立博物館の名品ギャラリーで公開されます。

金峯山経塚出土紺紙金字経[金峯山寺・金峯神社/奈良]

前述の経筒に納められていた経典で、2024年3月に国宝に指定されることが発表され、数か月後には正式に国宝になるもので、寛弘4年(1007年)の道長自筆のものと、寛治2 年(1088年)に道長のひ孫の藤原師通が書写したものがあります。 金峯山経塚の埋納品は江戸時代には発掘されていたようで、埋納経の大部分は行方不明だったのですが、2015年に金峯山寺の納戸から、風呂敷に包まれて木箱に入った状態で発見され、その後の調査で道長の真筆だと確認されたようです。 金峯神社に伝わっていた79 紙分も同時に国宝に指定されました。

金峯山寺[奈良]

上述した道長による埋納経は、金峯山寺からさらに奥地にある大峯山から発見されたものですが、道長は金峯山寺にももちろん参詣していると思います。 金峯山寺は幾度も火災や戦災にあっていて、国宝の本堂は天正19年(1591年)に再建されたものです。 本尊は本堂と同時期に作られた重要文化財の蔵王権現像3躯で、秘仏ですが時々ご開帳があります。

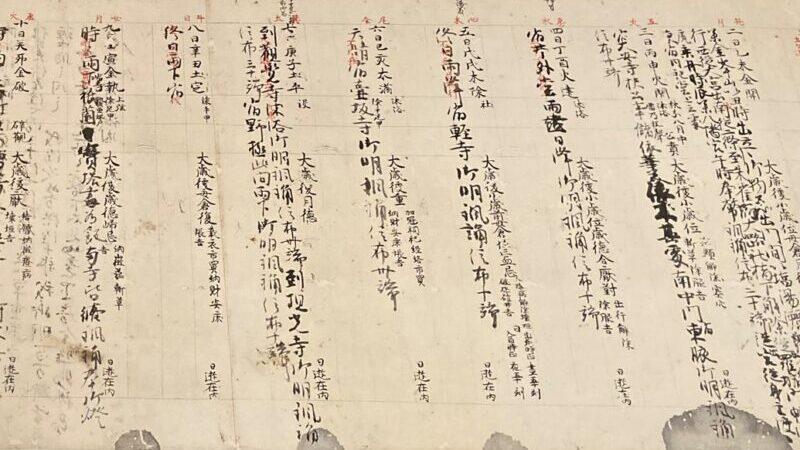

御堂関白記[陽明文庫/京都]

藤原道長の日記で、道長の自筆が14巻と写本12巻が子孫の近衛家に伝わっています。 道長直筆の日記を見ると、とても端正な字とワイルドな字があります。 端正な字の方は陰陽寮が発行した「具注暦」という暦で、二十四節気や吉凶や忌避などが書かれています。 道長はその暦の余白に出来事を書いているので、ワイルドな字の方が道長の直筆です。 9/28~11/24に京都文化博物館で公開されます。

栄花物語[九州国立博物館]

栄花物語は、藤原道長の栄華を中心とした歴史物語で、こちらは現存する最古の写本です。 宇多天皇→醍醐天皇→朱雀天皇→村上天皇→冷泉天皇→円融天皇→花山天皇→一条天皇→三条天皇→後一条天皇→後朱雀天皇→後冷泉天皇→後三条天皇→白河天皇→堀河天皇まで、約200年が書かれているので、光る君へに出てくる人物もたくさん登場すると思います。 7/9~8/18に大宰府にある九州国立博物館で公開されます。

その他の登場人物ゆかりの国宝

藤原道隆(井浦新)

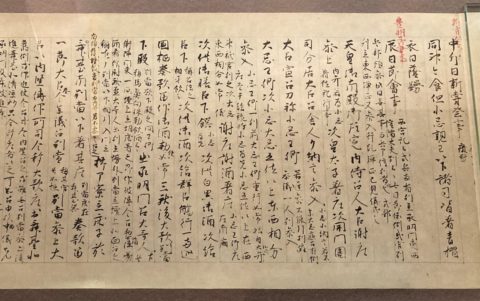

離洛帖(藤原佐理筆)[畠山記念館/東京]

藤原佐理が、太宰府に赴任する途中で、摂政の藤原道隆に挨拶を怠ったことを詫びるために、甥の藤原誠信(金田哲が演じた藤原斉信の兄)宛に書いた書状です。 書き出しが「謹言 離洛之後」で始まるので「離洛帖」と通称され、佐理が得意としたスピード感のある草書です。 書の名人だった藤原佐理は、円融・花山・一条の3代の天皇の大嘗会の屏風を書いています。

一条天皇(塩野瑛久)

長保寺

和歌山県海南市にある長保寺(ちょうほうじ)は、長保2年(1000年)に一条天皇の勅願によって創建されました。 仁和寺や延暦寺と同様に、元号を寺名にした歴史のある寺院で、後に紀州徳川家の菩提寺にもなっています。 大門・本堂・多宝塔の3つが揃って国宝にしていされていますが、創建当時の建物はなく、鎌倉時代頃の再建です。 残念ながら2023/6/2の豪雨による土砂災害により、拝観を停止しています。

中宮彰子(見上愛)

金銀鍍宝相華文経箱(横川出土)[延暦寺/滋賀]

延暦寺の横川では、第3代座主の円仁が書写した法華経を如法堂の小塔に納めていましたが、長元4年(1031年)に覚超という僧が銅筒に納めて埋納しました。 その時に、藤原道長の娘で一条天皇の中宮になった「上東門院彰子」も法華経を書写して結縁します。 その時に納めたのがこの華やかな経箱です。 4/27~5/19に大津市歴史博物館で公開されていました。

藤原行成(渡辺大知)

書道に詳しい方以外には馴染みがないかもしれませんが、日本風の和様の書を完成させた人物で、小野道風と藤原佐理と共に「三蹟」と称されます。 道長の信任が厚く、政治的にも大きな役割を果たしたので、大河ドラマの後半ではそういった面が印象に残りそうです。 何点かの書が国宝に指定されています。

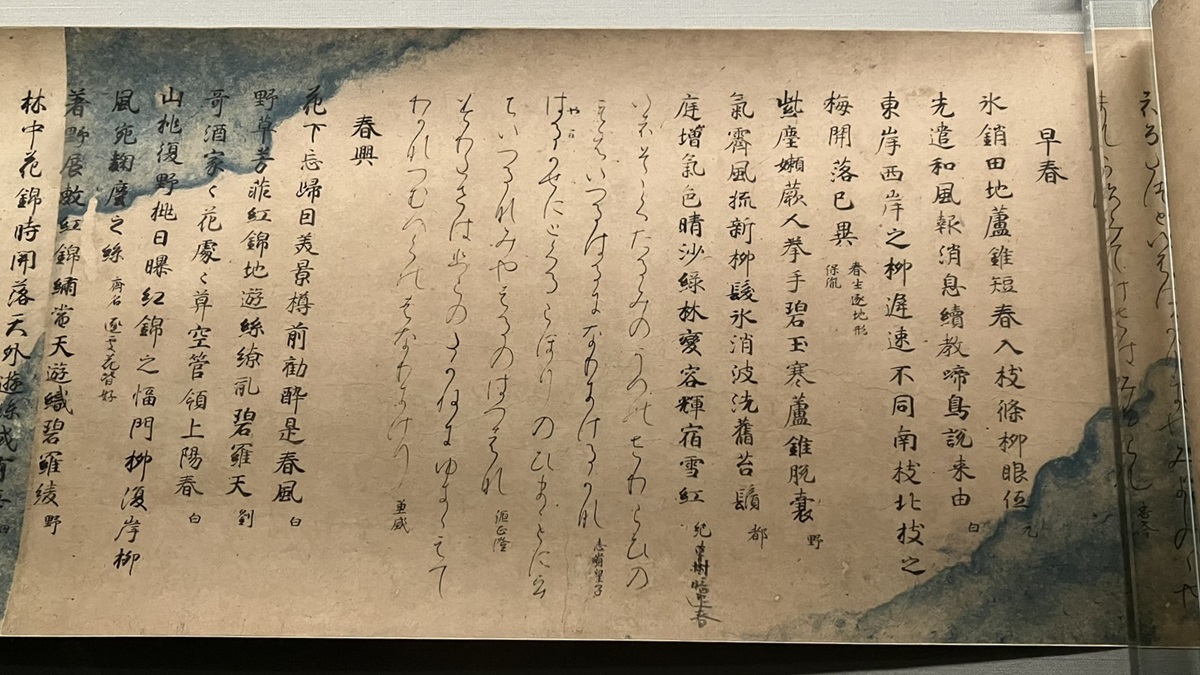

白氏詩巻(藤原行成筆)[東京国立博物館]

唐時代の中国を代表する詩人の白楽天(白居易)による詩文集を書写したものです。 奥書と呼ばれる作品に添えるコメントに、経師の筆を借りて書いたから普段とは違うけど笑わないでほしいと書いてあり、本人的にはイマイチ納得いかない作品が後世に国宝になるとはちょっと皮肉な感じがします。 東博でたまに公開されますが、今のところ予定がないようです。

藤原行成筆白氏詩巻[正木美術館/大阪]

こちらも行成が白氏詩巻を写したもので、作品の後につけられた跋文に後嵯峨院の旧蔵品だったと書かれていて、後嵯峨院本などと呼ばれます。 岸和田と堺の中間ほどにある忠岡町の正木美術館に所蔵されていて、同館の展覧会で公開されることがあるのですが、今のところ公開の予定はないようです。

本能寺切(伝藤原行成筆)[本能寺/京都]

名前の通り本能寺に伝わったので「本能寺切」と呼ばれる書で、菅原道真など日本人の作った漢詩を書写したものです。 こちらは、“伝”藤原行成となっていますが、行成の真筆と考えられているようです。 この他、鳩居堂が所有する『仮名消息』も“伝”藤原行成筆として国宝に指定されていますが、こちらは行成の書ではないという説が強そうです。 京都国立博物館に寄託されているので、同館の通常展などで公開されることがありますが、今のところ公開の予定はないようです。

藤原公任(町田 啓太)

藤原道長と同じ年に生まれた藤原公任は、若い頃は順調に出世したのですが、やがて兼家~道長の家系が政界の中心になってしまい、和歌や漢詩など文化的な方面で才能を発揮しました。

稿本 北山抄[京都国立博物館]・北山抄[前田育徳会]

朝廷の儀礼や有職故実に詳しかった公任が、数多くの書物や記録をまとめたもので、公任の娘が道長の子の藤原教通と結婚していたので、道長や教通のために書いた部分もあるようです。 公任が隠居した地の名前から「北山抄」と称されます。 前田家に伝わったのは鎌倉時代の写本で、京博のものは公任自身が書いた稿本=下書きです。 どちらも今のところ公開予定はないようです。

藤原公任が編纂した和歌集

公任が編纂した代表的な歌集は、朗詠(声に出して詠む)するための和歌と漢詩を交互に書いた倭漢抄が有名で、和漢朗詠集とか倭漢朗詠抄とか書かれていますが全て同じ歌集です。 三十六歌仙や三十六人家集の元になった「三十六人撰」も公任の選で、歌仙歌合や十五番歌合も公任選だと考えられているようです。 公開予定はそれぞれのページにあります。

倭漢抄 下巻[陽明文庫/京都]

芦手絵和漢朗詠抄[京都国立博物館]

倭漢抄 下巻[陽明文庫/京都]

倭漢朗詠抄[静嘉堂文庫/東京]

和漢朗詠集[皇居三の丸尚蔵館/東京]

三十六人家集[西本願寺/京都]

歌仙歌合[和泉市久保惣記念美術館/大阪]

十五番歌合[前田育徳会/東京]

藤原頼通(渡邊圭祐)

平等院鳳凰堂・鳳凰・壁扉画・阿弥陀如来坐像(定朝作)・天蓋・雲中供養菩薩像[京都]

宇治川の西岸にあった藤原道長の別荘を、道長の没後の永承7年(1052年)に長男頼道が寺に改めて、極楽浄土の様子を現した阿弥陀堂を建立しました。 屋根に鳳凰が載せられていることと、堂宇の構成が鳳凰が羽根を広げたように見えることから「鳳凰堂」と通称されています。 中に安置される本尊は、定朝という当時どころか日本の彫刻史を代表する大仏師による阿弥陀如来像で、壁に取り付けられた多数の小さい菩薩像も定朝工房で作られ、どちらも国宝に指定されています。 仏堂と仏像だけでなく、内部の壁や扉に描かれた障壁画、仏像の頭上につられている天蓋、屋根に据えられた鳳凰(現在、本物の国宝像は平等院ミュージアムで展示)も国宝に指定されています。 鳳凰堂の内部拝観は説明付きで人数制限があるので、平等院に行ったらまず鳳凰堂の整理券をもらいましょう。

源氏物語に登場する国宝

長谷寺 本堂[奈良]

源氏物語の聖地巡礼といえば、まずはこちらを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。 玉鬘が九州から都に出てきて、父と巡り合えるように祈願したのが長谷の観音様です。 そのご利益あってか、亡き母の侍女で今は光源氏に仕える右近という女房と再開できました。 国宝の本堂は江戸時代の再建ですが、当時を偲ぶのに十分な雰囲気があります。

上賀茂神社・下鴨神社[京都]

現代でも京都三大祭に数えられる葵祭は、平安時代には賀茂祭と呼ばれていて、当時から見物人が多く繰り出す大祭だったようです。 斎院の禊に光源氏が勅使として付き従ったのを見ようと多くの見物人が出て、正妻の葵上と恋人の六条御息所が牛車の場所でもめて、恨みを募らせた六条御息所が生霊になって葵上を亡き者とします。 葵祭は5/15に終わってしまいましたが、7/12~9/30の文化財特別公開では、国宝を間近で参拝できます。 上賀茂神社の境内には、紫式部がお詣りしたという片山御子神社もあります。

宇治上神社[京都]

源氏物語の後半10帖は「宇治十帖」と呼ばれ、光源氏が亡くなった後の子供たち世代を主役とした物語です。 宇治に隠棲した光源氏の異母弟「八の宮」の娘たちがヒロインで、八の宮父娘が住んだ山荘はこの神社辺りなんだとか。 八の宮のモデルは、宇治上神社に祀られている菟道稚郎子命という説もあります。

平安時代末に建てられた本殿と、鎌倉時代に作られた拝殿が国宝に指定されています。

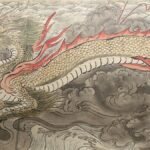

源氏物語を題材にした国宝

源氏物語 関屋・澪標図屏風(宗達筆)[静嘉堂文庫/東京]

風神雷神屏風を描いた俵屋宗達が、源氏物語の「関屋」と「澪標」の場面を絵画化した屏風で、宗達らしいデザイン化された景色と愛嬌のある人物が魅力的な作品です。 2024/11/16〜2025/1/13に静嘉堂文庫美術館の「平安文学、いとをかし」で公開されるようです。

源氏物語絵巻[徳川美術館/愛知]

平安時代末頃に作られた現存最古の源氏物語絵巻で、尾張徳川家に伝来した3巻が国宝に指定されています。 毎年秋に徳川美術館で公開されますが、人気の国宝なので出張も多く、特に今年は東京と大阪でも公開されます。

あべのハルカス美術館「尾張徳川家の至宝」2024/4/27~6/23

サントリー美術館「尾張徳川家の至宝」2024/7/3~9/1

徳川美術館「魅惑の源氏物語」 9/22~10/6「蓬生」、10/8~10/20「柏木(二)」、10/22~11/4「東屋(一)」

源氏物語絵巻[五島美術館/東京]

元は徳川美術館の3巻と一連の作品だったもので、かつては大名の蜂須賀家が所有していました。 光源氏の長男の夕霧が、ヤキモチやきの奥さんに手紙をとがめられて、それを見た侍女たちが袖を引いて笑っているのがニヤリとしてしまいます。 今年は4/27~5/6に公開されていたので、次は来年のGWでしょうか。

婚礼調度(初音の調度)[徳川美術館/愛知]

徳川家光の長女千代姫は3歳で尾張徳川家へ嫁いでいて、その時の婚礼調度品が源氏物語の「初音」と「胡蝶」の巻をモチーフにしています。 初音が47点、胡蝶が10点と初音の方がたくさんなので、「初音の調度」と呼ばれています。 徳川美術館の通常展で常に1~2点が公開される他、ハルカス美術館・サントリー美術館の「尾張徳川家の至宝」や徳川美術館の特別展や企画展でも公開されます。

阿弥陀如来・両脇侍坐像(棲霞寺旧本尊)[清凉寺/京都]

嵯峨釈迦堂と通称される清凉寺は、光源氏のモデルの1人といわれる源融の別荘があった所で、一周忌に棲霞寺という寺に改められました。 かつて棲霞寺の本尊だった阿弥陀如来像は、生前の源融をモデルにしたといわれていて、光源氏のモデルをモデルにしている美男の仏様です。 現在は清凉寺の霊宝館に安置されていて、春(4・5月)と秋(10・11月)に観ることができます。